Geeko Magazine Special Edition 2023夏

コミックマーケットC102に出展します。スペースは 2日目 西地区 か-09a です。

今回からは午後入場券の当日販売がありますので、参加しやすくなったかと思います。周囲には Linux をはじめとした技術系同人誌を扱うサークルが多数集まっていますので、ぜひお越しください。

Webカタログでは見本誌を公開しています。

コミックマーケットC102に出展します。スペースは 2日目 西地区 か-09a です。

今回からは午後入場券の当日販売がありますので、参加しやすくなったかと思います。周囲には Linux をはじめとした技術系同人誌を扱うサークルが多数集まっていますので、ぜひお越しください。

Webカタログでは見本誌を公開しています。

※訳者注:セッションは英語か中国語での発表となります。また、英語版の告知より日にちが経っています。

本日、openSUSE.Asia Summit 2023 の発表提案募集を告知できることをうれしく思います。openSUSE.Asia Summitの実行委員は、様々な活動背景や様々なオープンソースソフトウェアの推進者のスピーカーを探しています。 openSUSE.Asia Summitは毎年アジアでオープンソースソフトウェアを使うことを推進するために企画されており、openSUSEコミュニティ(コントリビューターとユーザーの両方)にその価値を認められているイベントです。昨年のアジアサミットに引き続き、9回目の開催となる openSUSE.Asia Summit 2023 は openSUSE重慶チームによって、10月末に開催されます。発表者はopenSUSE Travel Support Program(TSP)を受ける権利があります。中国では無いところにお住まいでもイベントへの参加をぜひ検討してください。

過去のAsia Summitはインドネシア、中国、台湾、日本、韓国、インドなどから多くの方が参加しました。

openSUSE.Asia Summit 2023は、openSUSEに関連するトピックや、次のようなトピックを募集しますークラウド、仮想化、コンテナ、コンテナオーケストレーション、Linuxデスクトップ環境やソフトウェアなど。なぜならopenSUSEは様々なFLOSSプロダクトを集めたものだからです。トピックの例は次のようなものですが、これらに限らなくても大丈夫です。

技術的では無いトピックを歓迎していることにも注目してください。例えば以下のようなトピックです。

これらの4種類の発表提案を募集しています。

イベントページに発表提案を登録してください。

発表提案がトピックに関するものや関連するものであることを明確にしてください

例えば、セキュリティやデスクトップアプリケーションに関するトークの場合、アプリケーションのインストールから始まると良いでしょう。

発表提案がそうである理由を含めて下さい

理由として次のようなものが含まれるでしょう

もし発表提案の書き方やプレゼンテーションの準備に不明な所や確認したい所があれば、お気軽にソーシャルメディアでローカルチームに連絡したり、運営委員に質問したりしてください。

プログラムに関するご質問などは次のメールアドレスにお問い合わせ下さい。

opensuseasia-summit@googlegroups.com

それでは、openSUSE.Asia Summit 2023でお会いできることを楽しみにしています。

英語原文はこちら

※訳者注:4年ぶりとなるopenSUSE.Asia Summitの現地開催は中国の重慶に決まりました。ロゴは言語を超えてコントリビュート出来る素敵な分野だと思いますので、ぜひ皆さん応募してください。

私達はopenSUSE.Asia Summit 2023のロゴコンテストを開始します。ロゴはサミットの成功に必要不可欠な要素です。ご存知の通り、過去のopenSUSE.Asia Summitには、サミットが開催された地域・コミュニティを反映したユニークなロゴがあります。今年も前例に習って今年のサミットに相応しいロゴを集めるためにロゴコンテストを開催します。今年のopenSUSE.Asia Summitは、中国の重慶市で開催されます。詳細はこちらを参照してください。

コンテストは現在開催されていて、2023年7月16日が締切となります。最優秀作品の作者には運営委員から感謝の気持ちとして「Geeko Mystery Box(なにが入っているかはお楽しみ)」を送らせて頂きます。

締切:2023年7月16日

最優秀作品発表:7月24日の週

ロゴコンテスト募集要項:

提出方法:以下の内容と共にデザインをopensuseasia-summit@googlegroups.comに送信してください

openSUSE.Asia Summit 実行委員は、ロゴがすべての要件を満たしていることを条件として、ロゴを決定します。最終的な決定はopenSUSE.Asia Summit 実行委員が行い、それは最高スコアのデザインではない場合もあります。作成者には、Inkscape を使用することをお勧めします。Inkscapeは、あらゆる種類のデザインのための、強力でフリーでオープンソースのベクトルグラフィックツールです。

openSUSE にログインする時は、ほとんどWindows マシンから Teraterm を使っています。編集はほとんど emacs です。しかし、ある日から突然、emacs の編集ができなくなってしまいました。 Ctrl+Space を入力しても set-mark-command が聞かなくなってしまったのです。

いろいろ調べて見たら原因が分かりました。最近バージョンアップした powertoys 0.70.0 が Ctrl+Space を横取りしていたのですね。

幸いにも、このキーバインディングは変更可能でした。そこで、まず使わないであろう、Windows+Space に変更することで難を逃れました。

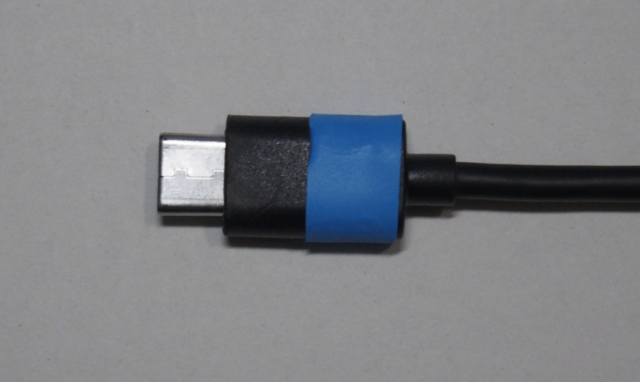

最近では、Video系はHDMI/Display Port、信号系は USB Type-C で統一されつつある感がしますが、まだまだ古い機種があると、種々のコネクタ形状のケーブルがたくさんあります。USB でも mini/micro なものもありますし、カメラなどに繋ぐケーブルもあります。そして、それらはほとんどが黒色。USB3のタイプAコネクタ内部は水色になっていますが、それを除くとぱっと見ただけでは区別が付きません。

そこで、ケーブルを色分けしてわかりやすくすることを考えました。

手段としてはいろいろあります。テプラシールなどを貼り付けてしまう方法とかが一番楽そうですが、今回はコネクタ部分の補強も兼ね、熱収縮性チューブを使ってみることにしました。

熱収縮チューブとは、その名の通り、加熱することで縮まるプラスチックチューブです。色、太さ、性質など、種々の特性を持ったチューブが各社から販売されています。ヒシチューブとかスミチューブとか、商品名で呼ばれることもあります。100均ショップなどでも売っていますが、ホームセンターなどでも取り扱いはあるようです。今回は、秋葉原まで行って買ってみることにしました。秋葉原ではガード下のお店(だいぶ減っちゃいましたけど)で、種々の色を混ぜた、サンプル品を売っていますので。複数の幅のものを買っておきました。

今回入手したものは住友電工が作っている、スミチューブでした。おおよそ熱を加えると径が1/2くらいになります。そこで、比較的径が細い所に使ってみることにしました。

加熱はヘアドライヤーでは無理で、高熱が出るヒートガンとかが必要です。今回ははんだごてを使う事にしました。たまたま従来から使っていたものが壊れてしまった(電源線が切れた)ので、新しいものを手配。新品なのできれいな部分を直接熱収縮チューブにあてて縮めることにしました。あまり熱を加えすぎると、ベースの方のケーブルを痛めてしまうので、思うようには縮まりませんでした。また、伸縮率が1/2くらいなので、大きな段差がある所では、収縮しきれなかったというのもありました。

段差がある所を覆うのは無理そうと諦め、コネクタ部分の一部を覆うようにチューブを付けて見ることにしました。それだと手軽ですぐに判別がつきます。ただ、コネクタ部分は結構分厚いので、買ってきたサンプル品では、タイプAのコネクタにはうまく入りませんでした。Type-C のコネクタにはうまい感じで入ったので、そちらだけ付けて見ました。

こうすればぱっと見てなんだかすぐに分かるかなと思います。

openSUSE 15.4 では、emacs が動かなくなることがあります。その問題と、暫定的な解決方法は、https://blog.geeko.jp/syuta-hashimoto/3113 に書かれていました。

しかし、今試してみたところ、rpm -e コマンドで、hunspell,hunspell-tools を抜くことで、emacs を問題なく起動することが出来ました。

emacs がうまく起動しなかった場合、上記の方法も試してみてください。

openSUSE Advent Calendar 2022 にご参加ありがとうございました。

最終日は毎年恒例の1年のふりかえりをしたいと思います。

OSC/Online 名古屋に参加し、久しぶりにまとまったセミナーを開催しました。タイトルは「たまには日本語入力 Mozc の話でもしようか〜新機能の紹介とコードコミットができないプロジェクトとの関わり方」で、Tumbleweed では既に配信されている開発が再開後のバージョンの Mozc をパッケージングするにあたり、やってきたことをまとめてみました。

openSUSE Leap 15.4 のリリースパーティをオンライン(Gather Town)で開催しました。

コミックマーケット C100 に参加し、Geeko Magazine 2022夏号を頒布しました。台風が近づく荒天での開催でしたが、来場者数の上限が引き上げられたこともあり、久しぶりの賑わいを感じることができました。

ODC 2022/Online に Cross Distro Developers Camp (XDDC) の名義で参加しました。「Linux ディストリビューション開発の近況」というタイトルで、Debian、openSUSE、Ubuntu の開発の近況について話をしました。

openSUSE.Asia Summit 2022 を開催しました。昨年は完全なオンラインでしたが、今年はオンラインのイベントに加え、オフラインサテライト会場を東京、台北、ジャカルタに用意しました。オフライン会場ではオンラインでの発表を一緒に聴講したり、各地域ごとの講演を行いました。オフラインでの懇親会も久しぶりでした。

OSC Online/Fall では、修太さんが「YAML に書いた宣言的な定義から VM を作ってみた 〜一般のご家庭向けver〜」というタイトルで発表しました。

オフラインでの展示が復活したということで関西オープンフォーラム2022に参加しました。

openSUSE Advent Calendar 2022 を開催しました。今年は無事に完走できました。

12月31日にコミックマーケットC101に参加し、Geeko Magazine 2022冬を頒布します。

後半から少しずつ対面のイベントが増えてきた1年でした。

来年は OSC も展示イベントを東京・名古屋で開催することになっており、参加イベントも増えそうな気がします。来年も引き続き、openSUSE ユーザ会の活動にご参加ください。