By ribbon @

2021-03-26 20:45

前回は B でしたが今回は O です。

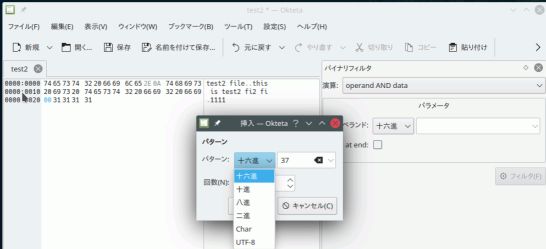

パッケージ名 okteta

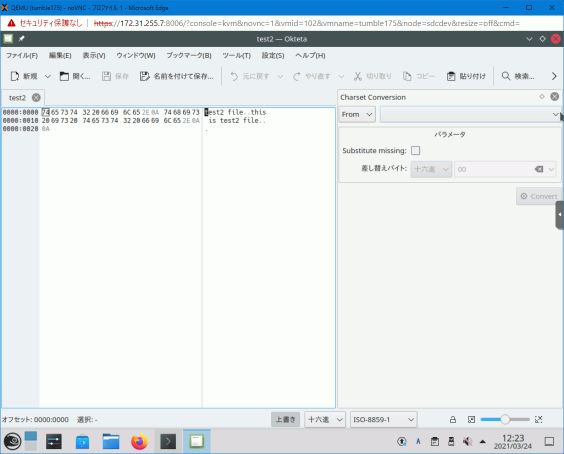

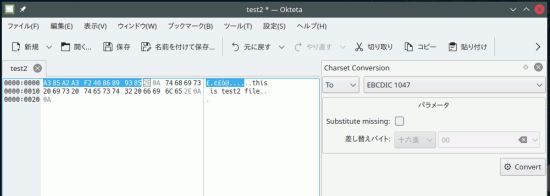

左側にファイルの内容を表示、右側に処理機能といようになっています。処理機能は色々選ぶことができ、選ぶと1つのウィンドウが表示されます。複数表示することもできます。

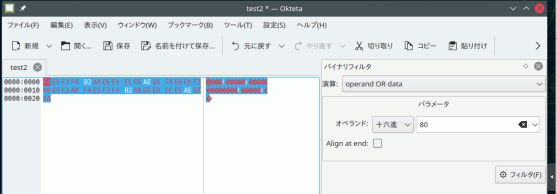

また、バイト単位のバイナリ演算をすると、たとえば各バイトの最上位に1を立てる(ハイビット ON)ということもできます。ただ、フォント設定がうまくないのか、1バイトかな文字は表示されませんでした。

バイナリ編集は、左側の画面で、テキストエディタと同じように、なぞってコピーや削除を選べば編集できます。データを追加するときには、メニューで、挿入を選べば、文字のパターンやランダムデータなどで入力できます。

okteta はいくつかの処理がプリセットされていて、適合する処理があればかなり便利に使えそうです。ただ、文字コードの変換対象に UTF-8 が無いので、文字コードの変換に使うには、あまり希望に添わないかもしれません。

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 ,

デスクトップ |

受け付けていません

By ribbon @

2021-03-22 15:22

前回は G でしたが、今回は B です。

パッケージ名 batshttp://bbe-.sourceforge.net/bbe.html#bbe-programs に例がありますが、

echo “The quick brown fox jumps over a lazy dog” | bbe -b “/The/:21” -e “j 4” -e “s/ /X/”

を実行すると

The quickXbrownXfoxXjumps over a lazy dog

と言う結果が得られます。まず、処理ブロックとして “The” という文字列から21文字目までを対象とし、さらに、 “j” から4文字は対象外とし、そののち、空白を大文字の “X” に置き換えるという動作をします。また、

echo “The quick brown fox jumps over a lazy dog” | bbe -b “:5” -e “A XYZ”

は5バイトのブロックを定義し、そのブロックの後に “XYZ” という文字列を付加します。

The qXYZuick XYZbrownXYZ fox XYZjumpsXYZ overXYZ a laXYZzy doXYZg

バイト位置を考えねばならない文字列変換を行うときには便利に使えそうです。

パッケージ名 bing

% bing localhost www.opensuse.org

BING localhost (127.0.0.1) and proxy-nue.opensuse.org (195.135.221.140)

44 and 108 data bytes

1024 bits in 3.896ms: 262834bps, 0.003805ms per bit

1024 bits in 0.000ms

1024 bits in 0.090ms: 11377778bps, 0.000088ms per bit

1024 bits in 0.000ms

^C

--- localhost statistics ---

bytes out in dup loss rtt (ms): min avg max

44 1275 1275 0% 0.037 0.057 0.160

108 1275 1275 0% 0.017 0.025 0.126

--- proxy-nue.opensuse.org statistics ---

bytes out in dup loss rtt (ms): min avg max

44 1275 1274 0% 241.446 244.020 402.245

108 1274 1273 0% 241.444 244.103 329.752

--- estimated link characteristics ---

warning: rtt big host1 0.017ms < rtt small host2 0.037ms

warning: rtt big host2 241.444ms < rtt small host2 241.446ms

minimum delay difference is zero, can't estimate link throughput.

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 |

受け付けていません

By ribbon @

2021-03-18 11:13

前回は K でしたが、今回は G です。GAP 、GPS 関連のパッケージが多数ありました。ただ、取り上げられそうなものはあまりなく、1つだけです。

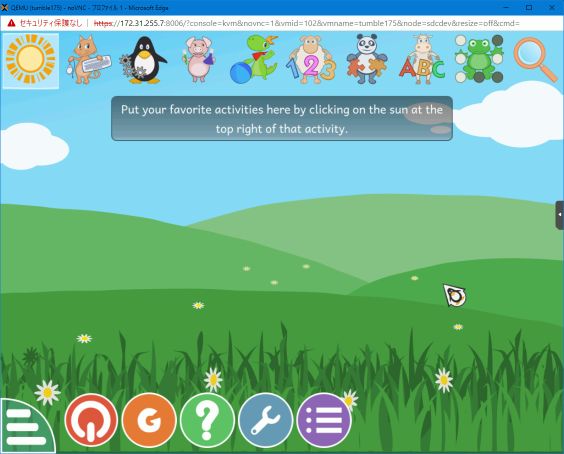

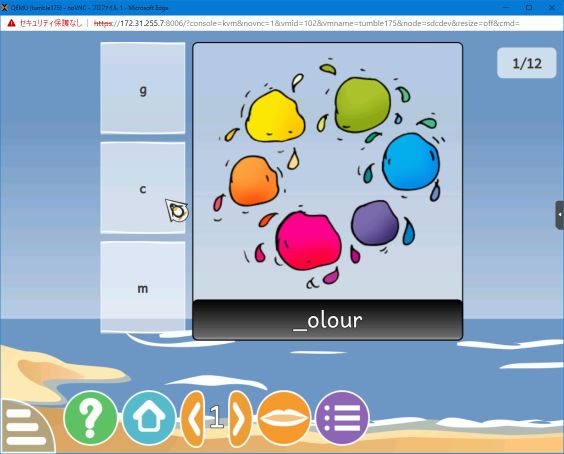

パッケージ名 Gcompris

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 ,

デスクトップ |

受け付けていません

By ribbon @

2021-03-17 11:33

前回 は X でしたが、今回は K です。Kは、KDE関係が多いようです。そのほかに、kubernetes や kopano というツール群のファイルもかなりあります。

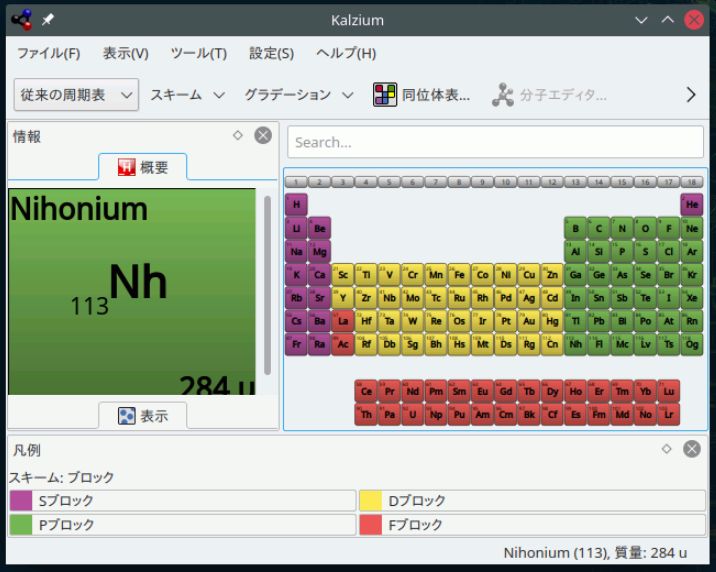

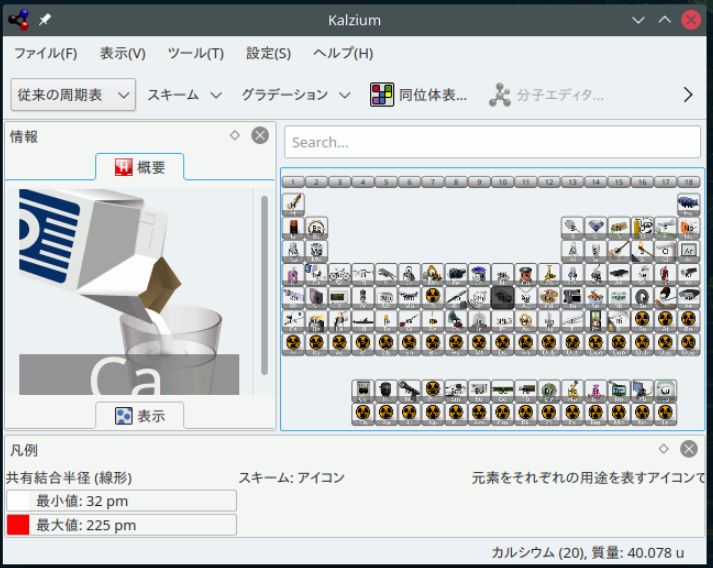

パッケージ名 kalzium

元素データの概要を表示することも出来ます。

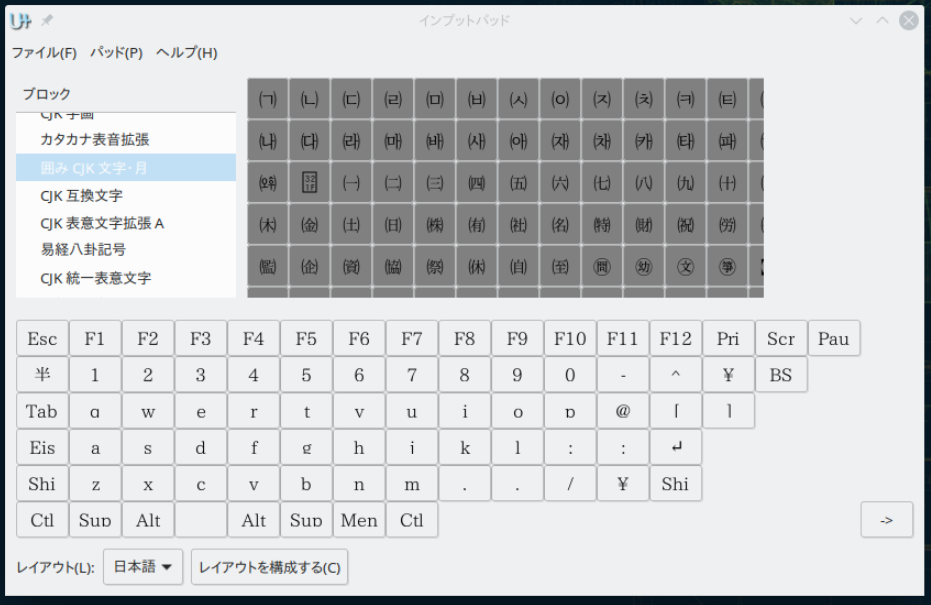

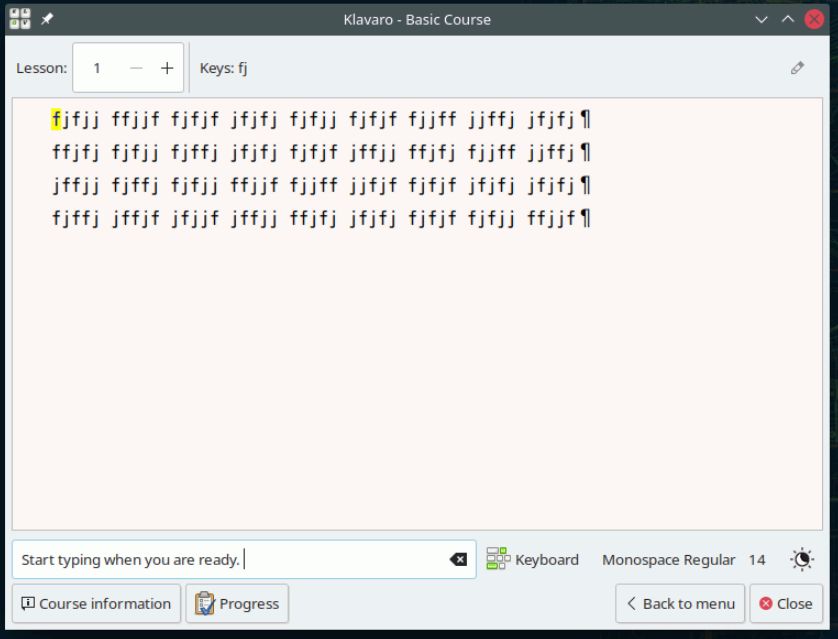

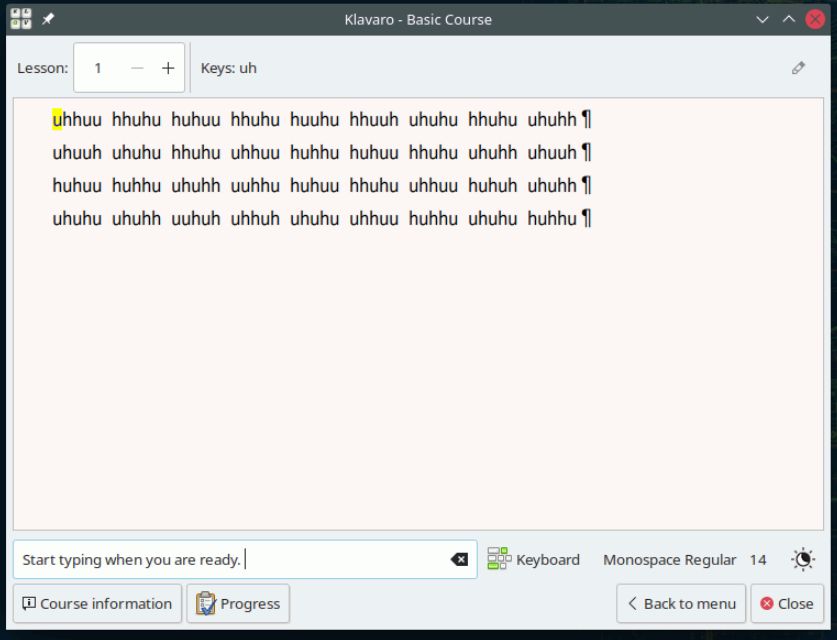

パッケージ名 klavalo

日本語キーボードにも対応しています。特殊記号の位置が正しい場所に来ます。

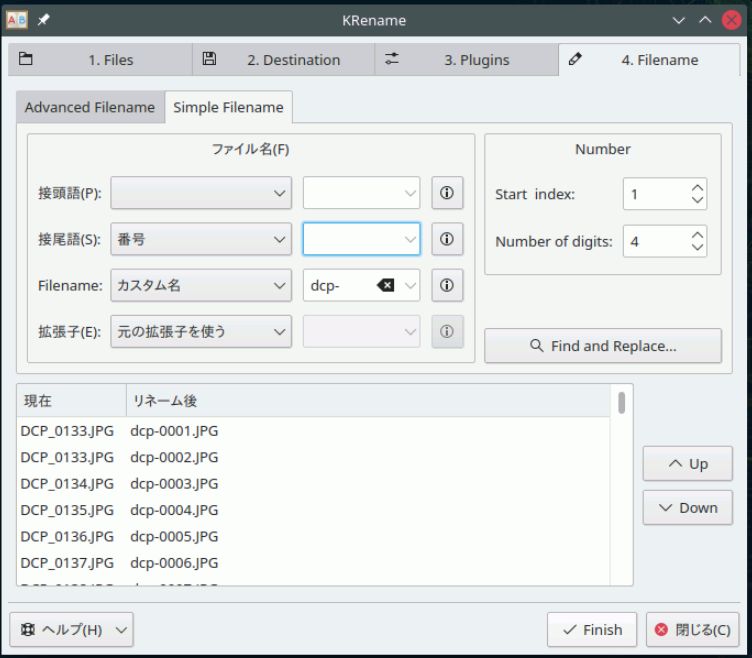

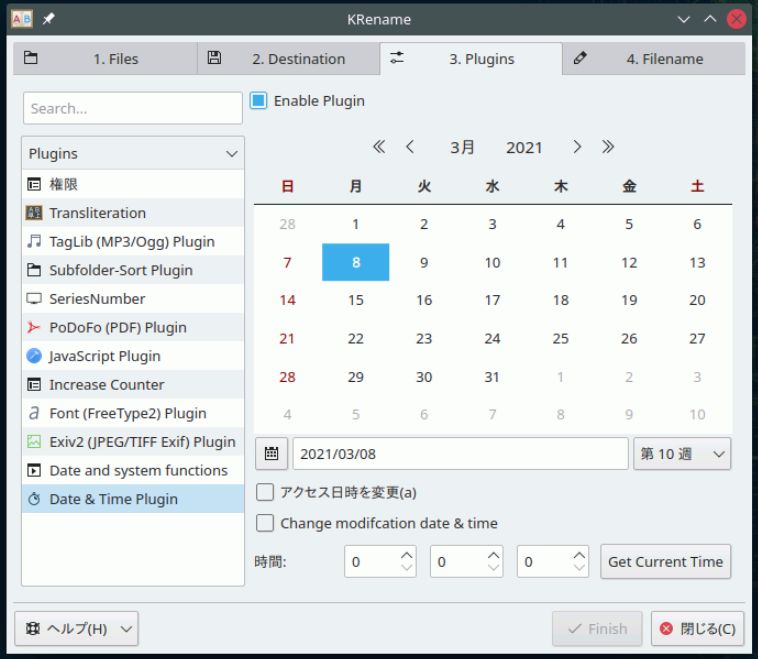

パッケージ名 krename

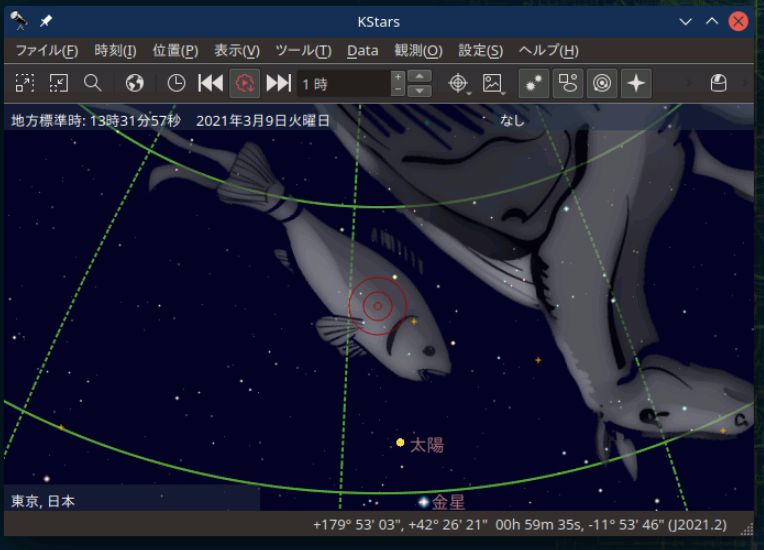

パッケージ名 kstars

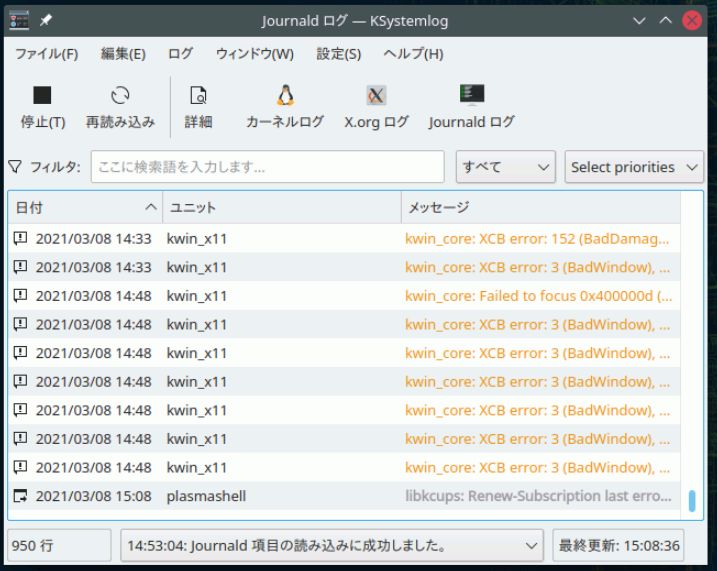

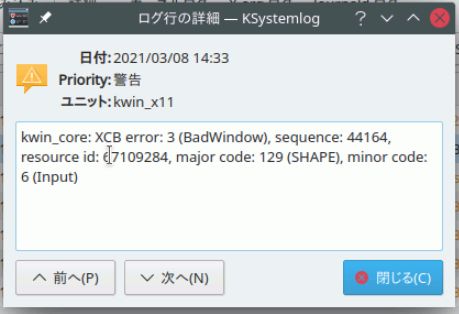

パッケージ名 ksystemlog

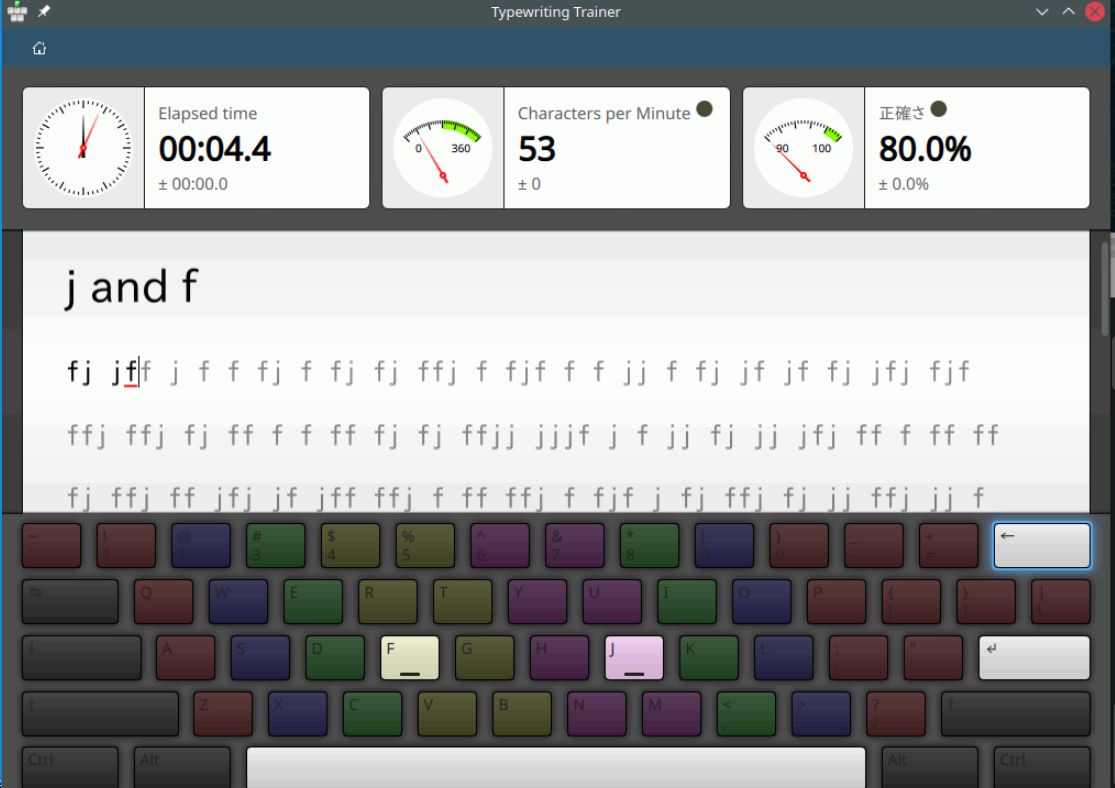

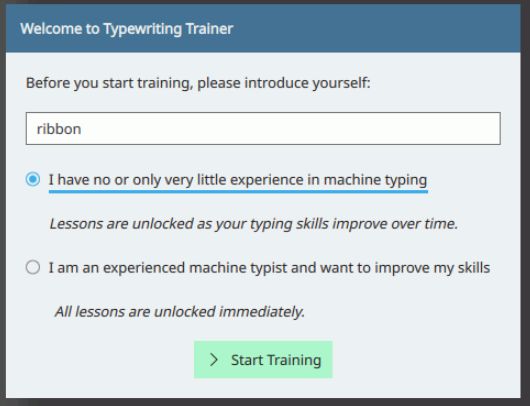

パッケージ名 ktouch

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 ,

デスクトップ |

受け付けていません

By ribbon @

2021-03-15 09:28

前回 は I でしたが、今回は X です。

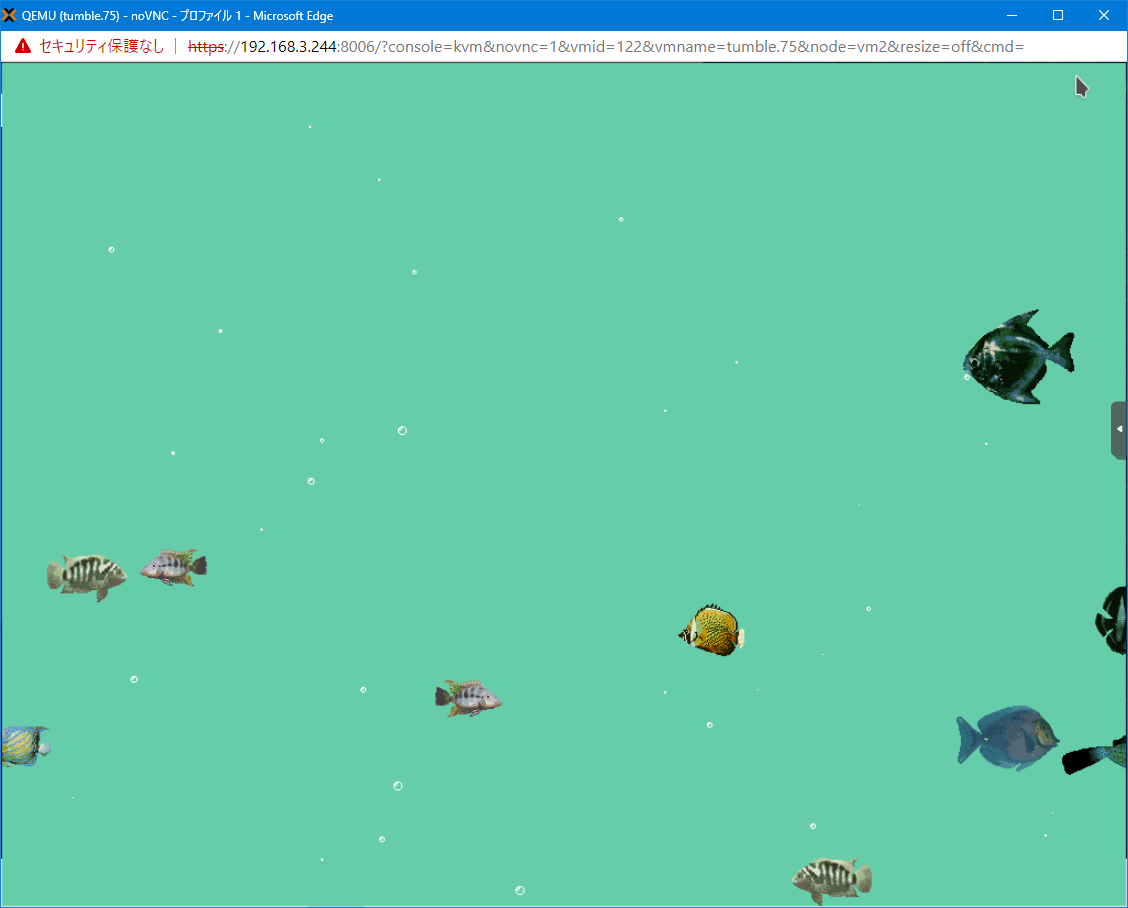

パッケージ名 xfishtank

パッケージ名 xpra

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 |

受け付けていません

By ribbon @

2021-03-14 08:37

前回 は W でしたが、今回は I です。

パッケージ名 i18nspector

% i18nspector ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po

I: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: boilerplate-in-initial-comments 'Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.'

I: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: boilerplate-in-initial-comments 'This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.'

I: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: boilerplate-in-initial-comments 'FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.'

P: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: no-language-header-field

I: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: unable-to-determine-language

W: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: boilerplate-in-project-id-version 'PACKAGE VERSION'

W: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: no-report-msgid-bugs-to-header-field

W: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: boilerplate-in-last-translator 'FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>'

E: ./jm/jm/manual/util-linux/po4a/man8/lsblk.po: inconsistent-trailing-newlines msgid 'B<lsblk> lists information about all available or the specified block devices. The B<lsblk> command reads the B<sysfs> filesystem and B<udev db> to gather information. If the udev db is not available or lsblk is compiled without udev support than it tries to read LABELs, UUIDs and filesystem types from the block device. In this case root permissions are necessary.'ちなみにファイルの最初の所は

# SOME DESCRIPTIVE TITLE

# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.

# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.

# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.

#

msgid ""

msgstr ""

"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"

"POT-Creation-Date: 2020-09-20 15:12+0900\n"

"PO-Revision-Date: 2020-10-10 18:04+0900\n"

"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"

"Language-Team: Linux JM project <linuxjm-discuss@lists.osdn.me>\n"

"Language: \n"

"MIME-Version: 1.0\n"

"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"

"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"となっているので、言語の指定が無いなどを指摘しています。

パッケージ名 icmpinfo

# icmpinfo -vv

icmpinfo: Icmp monitoring in progress...

Mar 2 11:38:44 ICMP_Echo < 192.168.3.11 sz=2008(+20)

Mar 2 11:38:45 ICMP_Echo < 192.168.3.11 sz=2008(+20)

Mar 2 11:38:46 ICMP_Echo < 192.168.3.11 sz=2008(+20)

Mar 2 11:38:47 ICMP_Echo < 192.168.3.11 sz=2008(+20)

Mar 2 11:38:48 ICMP_Echo < 192.168.3.11 sz=2008(+20)

Mar 2 11:38:50 ICMP_Echo < 192.168.3.11 sz=2008(+20)

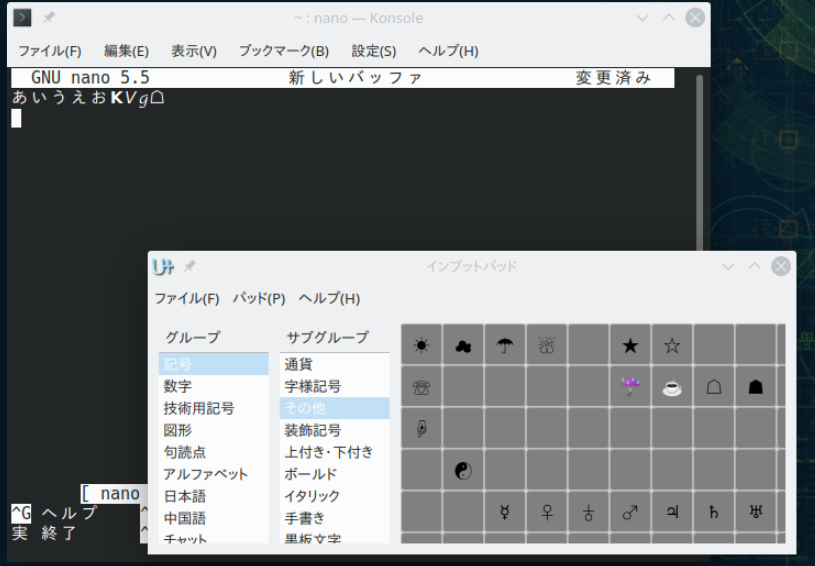

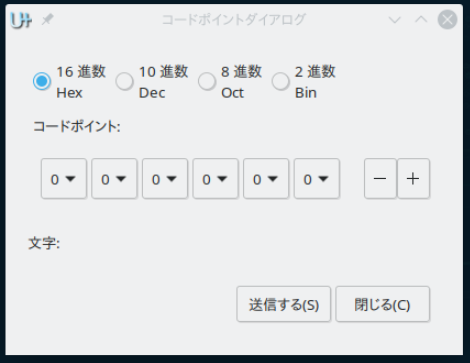

パッケージ名 input-pad

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 |

受け付けていません

By ribbon @

2021-03-13 22:57

openSUSE のパッケージを YaST からインストールするとき、そのパッケージの説明が表示されます。ただ、残念ながら、その多くは英文のままです。パッケージの多くは OS インストール時に自動的にインストールされてしまいますので、説明文を読むことはないのですが、後から個別にインストールする場合には、日本語の説明文があるとわかりやすいですね。

パッケージ名 wkhtmltopdf

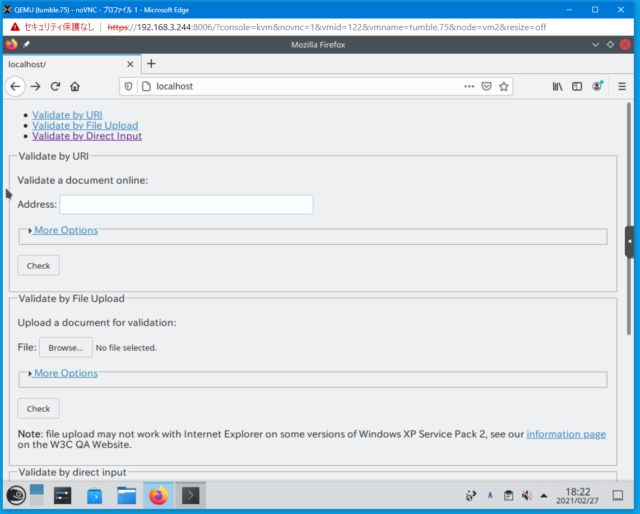

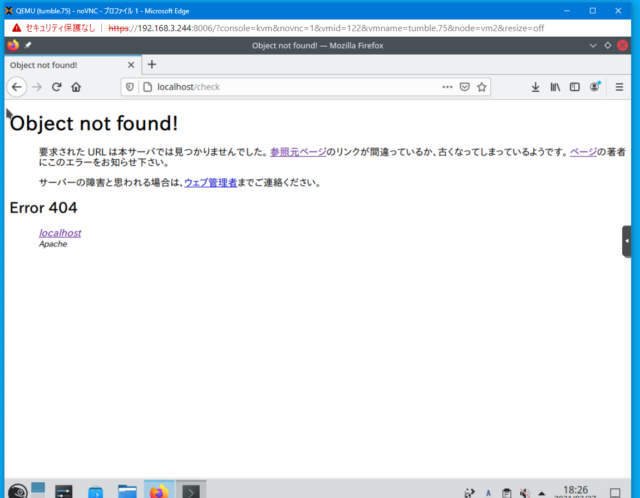

パッケージ名 w3c-markup-validator

LoadModule access_compat_module /usr/lib64/apache2/mod_access_compat.so

が、やっぱりエラーとなります。原因は簡単で、/etc/sysconfig/apache2 の中にロードするモジュール一覧を記述するところがあり、そこに、access_compat という文字列を追加しなければならないのでした。

次に、データの準備をします。w3c-markup-validation は /srv/www/w3c-markup-validation と言うディレクトリにデータをおいてくれます。今回はサクッとテストするので、これを /srv/www と置き換え(ディレクトリを1つ下げてディレクトリ名を入れ替え)てみました。これでブラウザを使ってアクセスしてみると動きました。

が、テストしてみるとやはり駄目です。

もう少し apache の設定ファイルに調整が必要なようです。

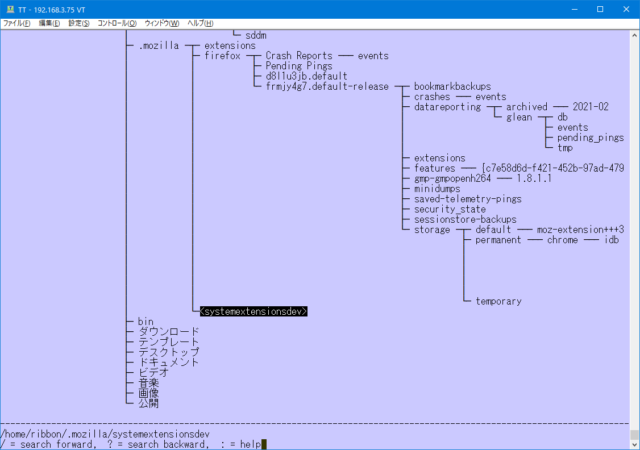

パッケージ名 watchman

https://kore1server.com/260/ファイル監視のwatchman

パッケージ名 wcd

ここまではいい感じでした。

パッケージ名 wdiff

% wdiff COPYING COPYING2 | head

のように、差分を表示してくれます。

https://fumiyas.github.io/2013/12/12/jwdiff.sh-advent-calendar.html

https://github.com/fumiyas/home-commands/blob/master/jwdiff

mecab を使うところがポイントですね。

https://github.com/hisashim/docdiff

パッケージ名 whohas

Couldn't fetch "http://dl.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/26/Everything/x86_64/os/Packages/w/". Giving up.

という感じで表示されます。検索は、各ディストリビューションの検索サイトを使って行い、その結果を表示するということをやっています。そのため、似たようなパッケージなども表示されるときがあります。複数のバージョンが表示されるときもあります。

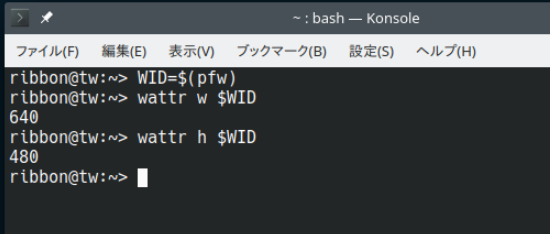

パッケージ名 wmutils

以下の機能が用意されています。

chwb - change window's borderchwso - change window's stacking orderignw - ignore/unignore windowkillw - kill windowslsw - list windowsmapw - map/unmap windowspfw - print focused windowwattr - show window's attributeswmp - move the mouse pointerwmv - move a windowwm_wtf - focus a windowwrs - resize a windowwtp - teleport a windowスクリプトなどでウィンドウの制御をするときには便利に使えそうです。

Category

openSUSE ,

Tips ,

その他 |

受け付けていません

10 / 23 « 先頭 « ... 8 9 10 11 12 ... 20 ... » 最後 »

いくつかコースは予め用意されています。

いくつかコースは予め用意されています。