By ribbon @

2025-04-06 17:58

IP_CIP が yes になる条件が分かりました。

if [ "$IP_INC_GLOBAL" -gt 1 ] && ! ocf_is_true "$OCF_RESKEY_unique_clone_address"; then

IP_CIP="yes"

IP_CIP_HASH="${OCF_RESKEY_clusterip_hash}"

という行があるのですね。IP_CIP を yes にしているのはここだけです。で、IP_CIP を yes にする条件は、IP_INC_GLOBAL が2以上の時(1より大きいとき)、で、IP_INC_GLOBAL を設定しているのは、やはり ip_init() の始まりの方で、

IP_INC_GLOBAL=${OCF_RESKEY_CRM_meta_clone_max:-1}

IP_INC_NO=`expr ${OCF_RESKEY_CRM_meta_clone:-0} + 1`という行の所。で、OCF_RESKEY_CRM_meta_clone_max を設定しているのは IPaddr2 内ではなくて、これを起動する heartbeat。情報は https://clusterlabs.org/projects/pacemaker/doc/2.1/Pacemaker_Administration/html/agents.html にあります。あとhttps://blog.drbd.jp/2017/12/advance_resource/ も参考になります。どうやら、OCF_RESKEY_CRM_meta_clone_max が2に設定されているみたいです。なので、iptables を動かすロジックに進んでしまったみたい。

By ribbon @

2025-04-04 23:04

openSUSE で動かないので、では、本家本元の Red Hat Enterprise Linux ではどうなのか、を調べてみました。RHEL では IPaddr2 からのメッセージは ocf_log という関数を使っているようで、add_interface() 関数内にある ocf_log に少し細工をして、実行コマンドと引数が表示されるようにしてみました。すると、

4月 04 21:38:17 rh9-a IPaddr2(ClusterIP)[467709]: INFO: Adding inet address 192.168.3.179/24 with broadcast address 192.168.3.255 to device ens18 ip -f inet addr add 192.168.3.179/24 brd 192.168.3.255 dev ens18

と表示されていたんですね。つまり、RHEL では ip コマンドを使って IP アドレスを設定していると。

2025/4/5 追記

Apr 05 20:59:41 clvm-a root[7827]: ip_served cur_nic=,IP_CIP=yes,OCF_RESKEY_ip=192.168.3.169

と言うトレース結果が。あれ、IP_CIP は IP アドレスじゃなくて yes が入っている! RHEL だとここには何も入らないか、IPアドレスのどちらか。なので、IP_CIP に yes が入ることがおかしい。でソースを読むと、IP_CIP が 空 じゃなくて、 ip_status が no だとすると、iptables を呼び出す模様。どうやら IP_CIP が yes なので誤動作した感じ。

By ribbon @

2025-03-23 13:13

openSUSE でSLES のマニュアルを見ながら、クラスタのテストをしています。clvm 環境ができたので、今度は仮想IP のテストをしようとしたらハマりました。

仮想IP の定義後、ノードを再起動すると、syslog に

Mar 23 12:28:31 clvm-a IPaddr2(vip)[3495]: ERROR: iptables failed-'\n\nTryiptables -h’ or ‘iptables –help’ for more information.\nocf-exit-reason:iptables failed\n ]

調べて見たところ、crm から呼び出している IPaddr2モジュールの中で、iptables を呼び出し、それがエラーを出していました。どうも、openSUSE 15.6 にインストールされている iptables バージョン1.8.7 ではクラスタ関係の機能が無いのですね。それで動作しなかったという次第。

さて、どう対処したものか。

By ribbon @

2025-02-07 10:01

Proxmox VE を使い、openSUSE (だけじゃなくて、たぶん他のLinuxディストリビューションも)を動かし、ネットデバイスを再作成すると、OSから見たデバイス名が変わることがあります。たとえば今まで eth0 だったものが eth1 になるなどです。どうやら、MAC アドレスが変わると別デバイスと認識して、デバイス名を割り当て直すようです。これは、 /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules を観て気がつきました。

対応としては、70-persistent-net.rules を観て、Proxmox VE で、ネットデバイスの MAC アドレスを eth0 として認識しているデバイスのものに変えてあげればうまくいきます。

この辺も参考になります。https://syu-m-5151.hatenablog.com/entry/2017/11/03/162656

Category

openSUSE ,

Tips ,

仮想化 |

受け付けていません

By ftake @

2024-07-13 16:26

これまで自宅用の VPN はルーターの機能の L2TP/IPSec を使っていました。しかしながら、Android 12から L2TP/IPSec が使えなくなったり、もともと接続元のネットワーク環境次第で接続できないという制約もあり、VPN を WireGuard に乗り換えることにしました。

WireGuard は Linux カーネルに組み込まれている VPN プロトコルで、特にセキュリティとパフォーマンスを売りにしています。

構成はこんな感じです。VPN 接続用の IP アドレスは固定です。

自宅側

ルーター

ヤマハのダイナミックDNSサービスで IP アドレスを引ける

VPNサーバー(ファイルサーバー)

openSUSE Leap 15.5

LAN側アドレス (eth1): 192.168.10.2(インターネットには直接つながってない)

VPN側アドレス: 192.168.2.1

ポート: 51820

リモート側

Android 14 スマートフォン

Android 13 タブレット

openSUSE Leap 15.6 ノートPC

秘密鍵・公開鍵を作成する

VPN に参加するサーバーとクライアントそれぞれの秘密鍵・公開鍵を作ります。openSUSE が動いている PC で以下のコマンドでそれぞれ作成します。

wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > pubkeyprivatekey と pubkey に秘密鍵と公開鍵それぞれが保存されます。合計3回実行することになります。

VPNサーバー側の設定

今回の説明の範囲外ですが、ルーターでポートフォワーディングの設定をしておきましょう。必要なポートはUDP 51820です。192.168.10.2 に転送するようにしておきます。

まずは VPN サーバー自体のネットワーク設定です。WireGuard そのものにはプロトコル上、サーバーとクライアントという関係はなく、どちらもサーバーでありクライアントなシンプルな構成です。後は WireGuard をどのような用途で使うかによって設定が変わってくるため、WireGuard の説明を見るときに、用途を意識してドキュメントを見ないと混乱するので注意が必要です。

今回は自宅で常時起動しているファイルサーバーを VPN サーバーの役割を持たせて、自宅のネットワークにつなぎたい端末からこのサーバーに繋いで使用することにします。ここからはいつもの Arch Wiki に感謝ですが、「特定のユースケース: VPN サーバー」 を見ることで、この用途の設定方法がわかります。

はじめに、転送とファイアウォールの設定です。YaST でやってしまいましょう。

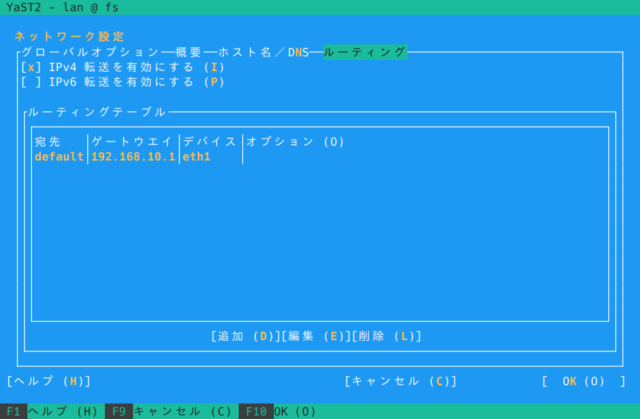

YaST > 「ネットワーク設定」 > 「ルーティング」を開き、「IPv4 転送を有効にする」をON

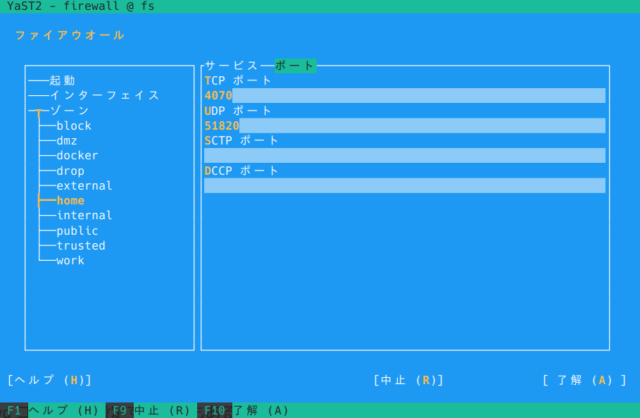

YaST > 「ファイアウォール」 で使用しているゾーンで「ポート」 > 「UDP ポート」 に 51820 を追加

次に、WireGuard の設定をしていきます。wg コマンドで設定する方法もあるのですが、設定ファイルを直接作成するのが手っ取り早いです。

/etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

この設定から、VPN 用のインタフェース wg0 を作成します。Systemd を使用して、起動時に WireGuard インタフェースを立ち上げる便利スクリプトの wg-quick を使います。

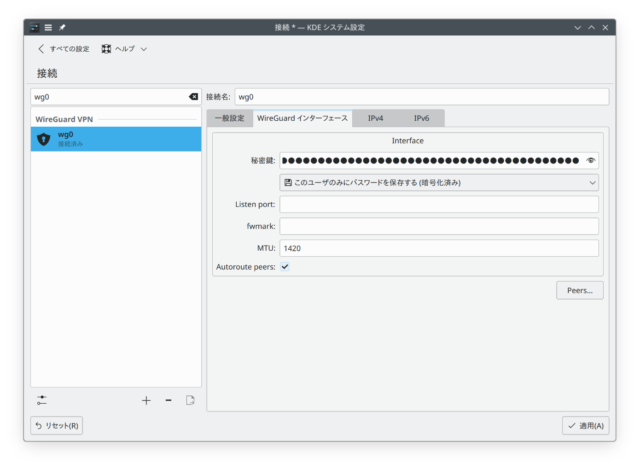

systemctl enable --now wg-quick@wg0クライアントの設定―openSUSE Leap 15.6

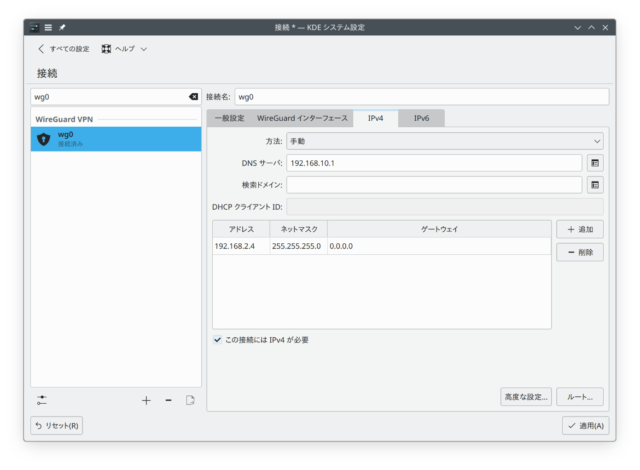

NetworkManager の接続の追加に WireGuard があり、これで接続できます。入力する必要の値は

openSUSE Leap 15.6 ノートPC 用の秘密鍵

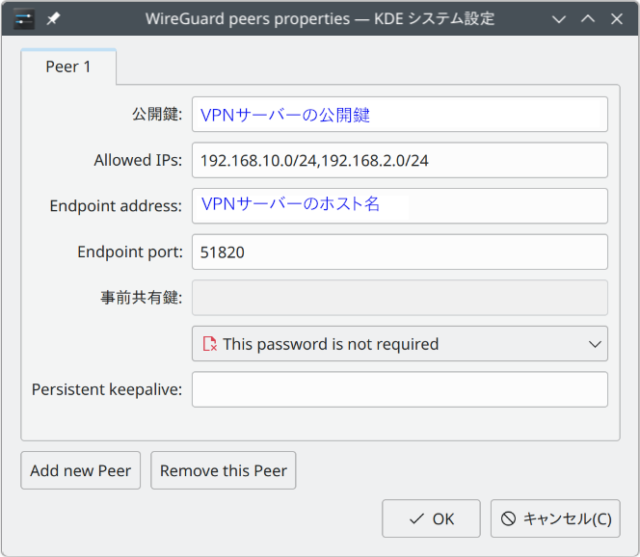

ピア(接続相手: つまり、この場合サーバー)の設定

VPNサーバーの公開鍵

Allowed IPs (VPN を通して通信するアドレスレンジ)

LANとVPNのアドレスレンジ: 192.168.10.0/24, 192.168.2.0/24

自宅LAN経由でインターネットに出たい場合は 0.0.0.0/0 を指定して、全部を VPN 経由にすることも可能

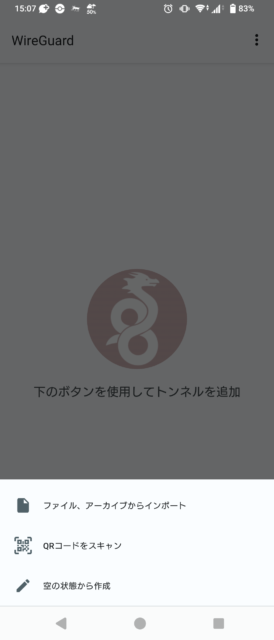

クライアントの設定―Android スマートフォン

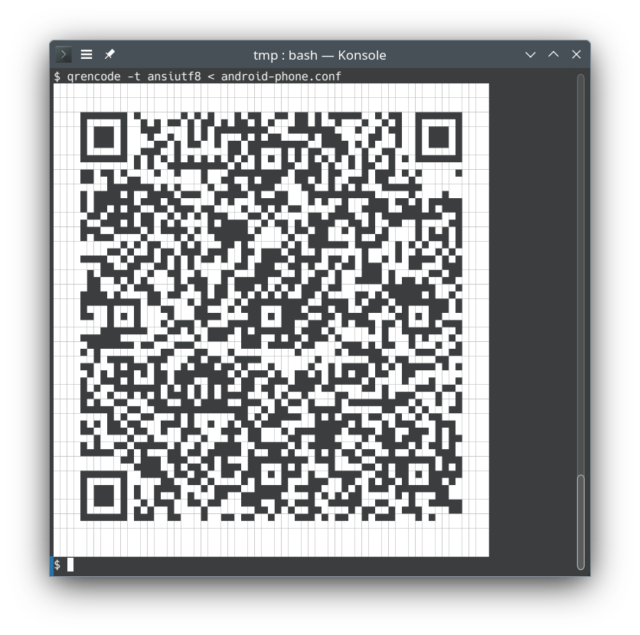

Wireguard の接続アプリは Play Store から入手できます。NetworkManager と同様に手入力でもよいのですが、以下のようなファイルを PC 上で作成して QR コード化して送ることもできます。

[Interface]

Address = 192.168.2.3/24

PrivateKey = Android端末の秘密鍵

DNS = 192.168.10.1

MTU = 1420

[Peer]

PublicKey = VPNサーバーの公開鍵

AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 192.168.2.0/24

Endpoint = 外からアクセスできるルーターのホスト名:51820ファイル名を android-phone.conf とすると、QR コードは次のようにして作成できます。

qrencode -t ansiutf8 < android-phone.conf

qr コマンドでも同じことができます。

Category

openSUSE ,

サーバ |

受け付けていません

By ftake @

2024-06-13 23:49

だいぶ前に秋葉原の中古携帯ショップで買った NEC のモバイルルーター、Aterm MR04LN。USB テザリング機能があるのですが、接続してもネットワークデバイスとして認識してくれません。

必要なカーネルモジュール (rndis_host) が自動で読み込まれていないようなので、以下のコマンドで手動で読み込み解決しました。

sudo modprobe rndis_host

Category

openSUSE ,

未分類 |

受け付けていません

By Taniguchi Akira @

2024-06-09 16:13

英語でのアナウンスはこちら 。

私達は openSUSE.Asia Summit 2024 のロゴコンテストを開催することを宣言いたします!ロゴはイベントに対する考え方やアイデンティティを表すのに重要な役割を果たします。毎年のサミットごとに以前とは異なる独創性のあるロゴがサミットを主催するそれぞれのコミュニティを美しく反映してきました。今年のコンテストに参加して2024年のサミットのための素晴しいロゴをデザインしてください。

openSUSE.Asia Summit 2024 は日本の東京で開催され、詳細は間も無く公開されます(※訳注:2024年06月09日現在公開されています 。日本語訳はこちら )。ロゴコンテストは2024年7月21日に締め切られます。最優秀作品の作者には運営委員から感謝の気持として「Geeko Mystery Box(なにが入っているかはお楽しみ)」を送らせていただきます。

締切:2024年7月21日

最優秀作品発表:2024年7月29日

コンテスト募集要項:

ライセンス :ロゴは CC-BY-SA 4.0 ライセンスに準拠してください。また、openSUSE.Asia Summit 2024においてあなたの作品をロゴとして使用する場合、帰属(attribution(BY)- 著作権者の表示)なく使用出来る事とします。帰属(著作権者の表示)はサミットの Web サイト上で行います。オリジナリティ :ロゴデザインはオリジナルのものでなければならず、いかなる第三者の制作物も含んではいけません。フォーマット :モノクロとカラーフォーマットの両方を提出する必要があります。ファイル形式 :SVG 形式で提出する必要があります。コミュニティの反映 :ロゴデザインはアジアにおける openSUSE コミュニティを反映するものにしてください。禁止事項 :ロゴは以下を含まないでください。

何れかのブランド名や商標、及びそれらを連想させるもの

不適切、攻撃的、ヘイト表現、不法行為、中傷的、名誉毀損とみなされる可能性のあるイラスト

性的に露骨であったり挑発的であったりする表現

暴力や武器を連想させるような表現

アルコール、煙草、ドラッグの使用を連想させるような表現

人種、ジェンダー、宗教、国籍、身体障碍、性的指向、年齢に関する差別表現

グループや個人に対する偏見、人種差別、ヘイト、及び何らかの害を与えるような表現

宗教的、政治信条的なもの、あるいナショナリズムを連想させるような表現

ガイドライン :ロゴは openSUSE Project Trademark Guidelines を遵守する必要があります。ブランド :openSUSE branding guidelines はロゴのデザインの助けとなるでしょう(オプション)。

デザインロゴの提出は以下の内容と友に opensuseasia-summit@googlegroups.com に送信してください:

件名 :openSUSE.Asia Summit 2024 Logo Design – [あなたのお名前]連絡先 :あなたのお名前とメールアドレスデザイン理念 :あなたのロゴデザインに込められた理念を説明するドキュメント(TXT または PDF文書)ベクターファイル :ロゴデザインは SVG 形式のみ受け付けますビットマップファイル : 256 x 256 px 以上の PNG 形式のビットマップファイルを添付してくださいファイルサイズ :ファイルサイズは512KB未満になるようにしてください

openSUSE.Asia Summit 実行委員は全ての応募作品が要件を満たしているかを確認します。最終的な決定は実行委員が行ない、最高得点を獲得したデザインではない場合もあります。ロゴの作成には Inkscape の利用をお薦めしています。Inkscape はあなたのデザインワークのためのパワフルでフリーな、そしてオープンソースのベクターグラフィックツールです。