By ribbon @

2018-12-15 06:32

この記事は、「openSUSE AdventCalendar 2018」15日目の記事です。

今、諸事情でぜーんぜんアップグレードしていない、openSUSE13.2(32bit)のマシンがあります。さすがに何とかしたいのですが、最近のopenSUSE は 64ビット。アーキテクチャが違います。果たしてそのままアップグレードできるのでしょうか?

ということで、実際にどうなのか、実験してみることにしました。

まずは、openSUSE 13.2 (32ビット版)をテスト用の仮想環境にインストール。ただ、13.2は、すでにopenSUSEのサイト(ミラー含む)には存在していません。探しまくったあげく、ここにあることを発見。ダウンロードしました。一応 zypper update も動いたので、可能な限り最新版にしておきます。

次に、Leap 15.0 のDVDイメージを仮想環境にマウントし、DVDイメージからブート。アップグレードを選びます。一応通常通り起動し、アップグレードが始まります。しかし途中でアーキテクチャが違うという警告メッセージが出てしまいました。

警告なので、ここは取りあえず「続行」を選び、先に進むことにします。その後は特に警告が出ることもなく、無事アップグレードが終わり、Leap 15.0(64ビット版)にアップグレードができたようでした。

ただ、アップグレードすると、各ソフトウェアのバージョンもかなり上がります。とえば Samba は4.2.4から4.7.10になります。当然機能差があるので、個別に変更点を吸収していく必要があります。

Category

openSUSE,

Tips,

その他 |

受け付けていません

By ftake @

2018-12-11 00:21

いつもの告知ですが、openSUSE Advent Calendar の 11日目です。

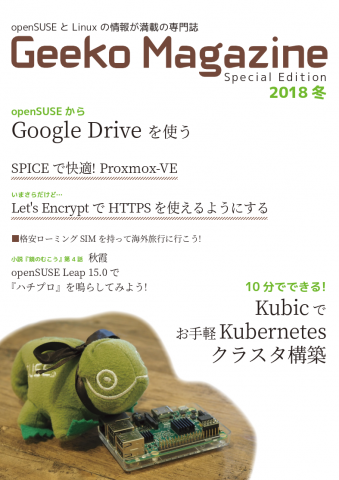

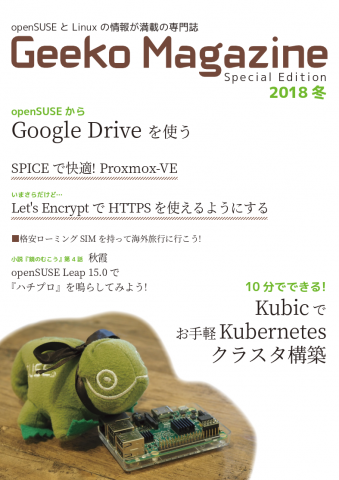

Geeko Magazine Special Edition 9巻目となる 2018冬号を発行します。

最初の頒布は12月30日(日)のコミックマーケットC95 2日目、東テ-53b です。その後、京都での openSUSE 新年会、2月の OSC 東京などで頒布する予定です。

今回の内容

- openSUSEからGoogle Driveを使う

- Kubicでお手軽Kubernetes

- SICEで快適! Proxmox-VE

- Let’s EncryptでHTTPSを使えるようにする

- 格安ローミングSIMを持って海外旅行に行こう!

- 小説『鏡のむこう』第4話 秋霞

openSUSE Leap 15.0で『ハチプロ』を鳴らしてみよう!

近日中に見本をWebカタログで公開する予定ですので、こちらのお気に入り登録もよろしくお願いします。

https://webcatalog.circle.ms/Perma/Circle/10269059/

Category

Geeko Magazine,

openSUSE |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2018-12-09 08:29

このブログは「openSUSE AdventCalender 2018」9日目の記事です。

皆さんこんばんわ。橋本修太です。

突然ですが、東方Projectというのをご存知でしょうか。

東方Projectとは、ZUN氏が制作しているWindows用弾幕系シューティングゲームです。あるいは、そのキャラクターや関連コンテンツ等を「東方」と呼んでいます。

私は「妖々夢」「永夜抄」「風神録」を持っていて、奇跡的に「永夜抄」のノーマルモードを紅魔チームで打開した事がある程度です。

そう、ラインナップを見て頂くとわかるとおり、かなり前にWindowsで遊んだきり。今、どっぷりopenSUSEに浸かっている為、Windowsに切り替えるのは面倒です。

「幽雅に咲かせ、墨染の桜」をまた聞きたい

「妖々夢」のボス曲です。東方は好きな曲が多いです。また幽々子様に会いたい・・・

そこで、WINEの出番です。

WINE

ぶどうを発酵させたアルコール飲料で、私はこれが大好きです・・・では無くて、ITでWINEと言うと、Linux上でWindowsアプリケーションを動作させるプログラム群の事を指します。サイトはこちら

今回目指す事

openSUSEでWINEを使って「妖々夢」をプレイ出来るようにする事を目指します。

やってみた

想定手順

WINEのような複雑なソリューションは、一筋縄では行かないのが世の常。なので、まずは「想定」手順を記載します。

- WINEをインストールする

- 妖々夢をインストールする

- 妖々夢をプレイする

WINEをインストールする

実は、メインマシンのデスクトップでは、既にWINEで他ゲーム(RPGツクール系ランタイムが必要なゲーム等)で遊んでまして、あれこれやった記憶がありますので、ここではまだWINEがインストールされていないノートPCでやってみたいと思います。

では、ノートPCの情報を。

Resuming in non X mode: glxinfo not found. For package install advice run: inxi –recommends

CPU~Dual core Intel Core i5-6200U (-HT-MCP-) speed/max~2400/2800 MHz Kernel~4.12.14-lp150.12.25-default x86

_64 Up~0:38 Mem~7208.8/15952.4MB HDD~1000.2GB(6.7% used) Procs~230 Client~Shell inxi~2.3.40

さっそく、4日目で紹介させて頂いた、inxiを使用しています。他にも、hwinfoやdmidecodeというコマンドもあるので、そちらもおいおい調査したいと思っています。

おや?glxinfoが無いよ、とエラーが出てしまっていますね・・・あしからず。

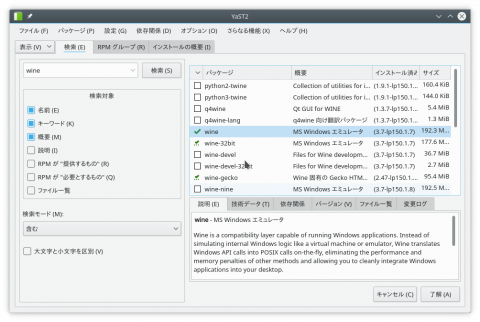

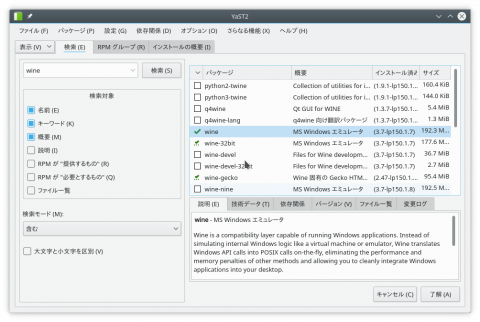

WINEのインストールは、YaSTで一発です。WINEは複雑な最新版を取得する方法等もいろいろあるのですが、今回はこれで普通に動きましたので(ネタバレ?)、YaSTの標準インストールを行います。

YaST の「ソフトウェア管理」で、「wine」で検索すると表示される一覧から、「wine」を選択します。すると、画面で言うとすぐ下の「wine-32bit」などにもマークが付きますが、これは依存関係を判別して自動でインストールすべきパッケージを選んでくれてますので、このまま「了解」を押して進みましょう。

すると、必要なパッケージをインストールするよ、の一覧が表示されます。結構な量になりますが、インストールしましょう。

さすがに量があるので、少し時間がかかります。私のwifi環境で、パッケージ数111、経過時間6分程、インストールサイズの合計673.56MiB、ダウンロードサイズの合計187.62MiBでした。

・・・インストールサイズとダウンロードサイズの違いってなんでしょう?あと、MiB って?

これらはおいおい調べていくとしまして、まずはWINEインストール完了です。

WINE起動してみる

アプリケーションメニューの「システム」に、「Wine File」がありますので起動してみますと・・・なんか、「wine-monoが無いよ。インストールする?ディストリビューションのものをインストールしたほうがいいけどね」といった感じのメッセージが。とりあえずキャンセル的な方を選んでおきました。デスクトップの方は表示されないんですよね・・インストールしたのかもしれません。

ちなみに、Wine Fileは、エクスプローラーのようにファイル等を見ることが出来るプログラムです。

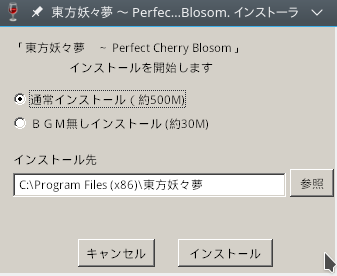

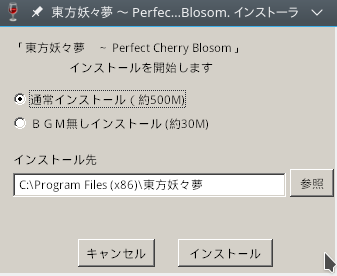

東方妖々夢をインストールする

東方妖々夢のCDをドライブに入れ、その中にある「install」のファイルをクリックすれば、インストールが始まります。

このままインストールを進めていきましょう。

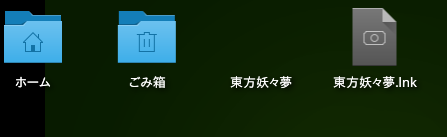

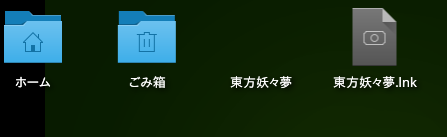

私は、最後で「デスクトップにショートカットを作成する」で「はい」を選んだのですが、ノートでは上手く表示されませんでした・・・ちなみにデスクトップでは表示されています。

東方妖々夢をプレイする

東方妖々夢のアイコン(?)をクリックしてみましょう。無事、起動しました。

何故かスペクタクル(スクリーンショットユーティリティ)でスクリーンショットを取ることが出来ず・・・

この時ですが、私はいつもUSB接続のコントローラーでプレイするのですが、東方妖々夢起動後に指すと、ずっと下ボタンが繰り返される現象が発生しました。前もって指しておいてから起動する分には、正しく動作しました。

なお、最初はフルスクリーンで起動されますが、ConfigからWindowを選択すれば、Window表示にする事ができます。

久々にプレイ

咲夜でプレイ。チェンでゲームオーバー。「幽雅に咲かせ、墨染の桜」までは遠い・・・まぁ、イージーでやれば・・・いや、イージーが許されるのは小学生までですよね。

という事で、東方を持っている方、是非openSUSEでプレイしてみましょう。

おまけ winetricks

winetricksという、WINEの設定やプログラムインストールを簡単にしてくれるスクリプトがあります。標準で入っているwinetricksには不具合があるので、これは最新版をダウンロードした方が安定するようです。

課題&感想

- 想定通りの手順でプレイまで完了でうれしい

- inxiでglxinfoのエラーが出る

- YaSTでインストールする時の、インストールサイズとダウンロードサイズの違いは?

- MiBの意味と使いどころ

- wine-monoの扱い方

- アイコンが表示されない?

- スペクタクルでスクリーンショットが撮れない

- チェンの弾除けは難しいけど出来ると快感

明日は鹿野月美さんによる、openSUSEのWINEで鉄拳7をプレイする記事です。この記事の課題は、きっと鹿野月美さんがぱぱっと解決してくださいます。こうご期待!

Category

openSUSE,

Tips,

デスクトップ |

受け付けていません

By ribbon @

2018-12-07 06:42

openSUSE Leap 15.0 では、デスクトップ環境として、lqxtが使えます。lxqt 環境ではブラウザとしてfalkon が入っているのですが、これが少々よろしくありません。rclone を使って Google Drive に繋ぐ場合、ブラウザを使って認証を行うのですが、認証の画面が表示されません。真っ黒なままになります。

lxqt-config を使ってデフォルトのブラウザを変更しても、コンソールから起動する rclone には反映されず、デフォルトとの falkon が起動してしまいます。

この問題を設定ツール等で変更する方法がないか調べたのですが見つかりませんでした。ただ、回避策は見つかりました。rclone を実行しつつ strace で状況を見ていると、 /usr/share/applications/mimeinfo.cache を見に行っていることが分かりました。この中を見ると、

[MIME Cache]

application/gzip=org.kde.ark.desktop;

application/pcx=lximage-qt.desktop;

application/pkcs10=gcr-viewer.desktop;

application/pkcs10+pem=gcr-viewer.desktop;

application/pkcs12=gcr-viewer.desktop;

application/pkcs12+pem=gcr-viewer.desktop;

のように、アプリケーション指定時に動かすものを指定しています。試行錯誤の上、

x-scheme-handler/http=org.kde.falkon.desktop;firefox.desktop;

を

x-scheme-handler/http=firefox.desktop;org.kde.falkon.desktop;

に変更することで、firefoxを動かすことができました。これで、lxqt環境下でも rclone によるブラウザ認証が正しく行えるようになります。

Category

openSUSE,

Tips,

デスクトップ |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2018-12-04 07:29

橋本修太です。

このブログは「openSUSE Advent Clendar 2018」の4日目の記事です。

アドベントカレンダー完走目指して、急遽入れさせて頂きました。

初日から、覆面君さん、川上さん、鹿野月美さんと、レベルの高いブログが続き、私は非常に興奮しております。

が、ここで一息入れさせて頂きましょう。今日の話題はコンソールコマンドです。(タイトル詐欺感はご了承を・・・)

ある日、本家のサポートMLの、コンソールのフォントサイズだかの話題に、以下のような文章が現れました。

【意訳】

「今だったら、皆(バージョンにもよるけど)、vttyの行数、桁数は、次のコマンドで取得できるよ。

inxi -Gxx か、inxi -Fxz でね。」

ここで私は思うわけです。

(inxiってなに?)

というわけで、使ってみました。

使ってみる

さっそく、Leap 15のコンソールで実行。

$ inxi

しかし、こんなメッセージが。

If ‘inxi’ is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf inxi

言わずと知れた、コマンドが無かった時のメッセージですね。

こうなると、次にすることはパッケージの検索。次のコマンドで検索します。

zypper se inxi

すると、該当パッケージが表示されます。これをインストールしましょう。

sudo zypper in inxi

zypperの使い方は、いずれどなたかがアドベントカレンダーしてくれると期待しています。

本題 inxiとは?

実行してみます。

inxi

すると、私の環境では以下のように出力されました。

Resuming in non X mode: glxinfo not found. For package install advice run: inxi –recommends

CPU~Quad core Intel Core i5-2400 (-MCP-) speed/max~3092/3400 MHz Kernel~4.12.14-lp150.12.25-default x86_64

Up~3:22 Mem~2698.9/7952.8MB HDD~1012.2GB(40.4% used) Procs~281 Client~Shell inxi~2.3.40

どうやら、ハードウェア情報を簡単に取得して出力してくれるようです。

マニュアルを見てみますと、

$ man inxi

頭に次のような説明が。

inxi – Command line system information script for console and IRC

IRC!? それはさておき、システム情報を出力してくれるスクリプトのようですね。

ちなみに、コマンドの場所を確認し、

which inxi

そのコマンドが何かを調べてみますと、

file /usr/bin/inxi

以下のように出力されました。

/usr/bin/inxi: Bourne-Again shell script, UTF-8 Unicode text executable, with very long lines, with escape

sequences

どうやら、シェルスクリプトのようです。思い切って中身を見てみましょう。

less /user/bin/inxi

すると、先頭に見慣れた次の一行が。

#!/usr/bin/env bash

そう、シェルスクリプトの先頭に記述する一行ですね。つまり、inxiはシステム情報を取得・出力してくれる、シェルスクリプトでした。

コマンドを実行した結果の所に、glxinfoが無いよ、といった警告が出ていたことに気付きましたでしょうか。システム情報の収集は、inxiが他のコマンドを呼び出すなりして行う為、そのコマンドが無かったりすると警告となるわけです。

以上、簡単にハードウェア情報(というか、システム情報でしたね)を取得する、inxiコマンドの紹介でした。

MLにあった、inxi -Gxx や、 inxi -Fxz、試してみると面白いですよ。

ううむ、このブログ、inxiの紹介では無くて、見慣れないコマンドを見た時の遊び方のチュートリアルみたいになってしまいましたねぇ。

という事で、近いうちにcnfでも遊びたいと思っています。

Category

openSUSE,

TOPICS,

その他 |

受け付けていません

By ftake @

2018-10-31 00:46

10月27日、28日に明星大学で開催されたオープンソースカンファレンス 2018 Tokyo/Fall に出展しました。

セミナーは2本立てで、始めに openSUSE Leap 15.0の新機能として、トランザクショナルアップデートの機能を紹介しました。

後半は井川さんによるOpenStackの開発の話でした。OpenStack の開発の過程で、これまでタスク管理の StoryBoard などの開発ツールを作ってきたそうです。

セミナーの様子

2日間の来場者は1050名と、少なめでした。しかし1日目の懇親会は約200名が参加し、いつも以上にごった返していました。

土曜日の午後の段階で、閉会式 LT の枠が残っているなぁ…と思い、openSUSE.Asia Summit と共催で参加した台湾の COSCUP と OSC 東京の違いを紹介しました。規模感は OSC 東京と同じですが、講演の構成やその他、いろいろが違います(続きはスライドで)。

OSC でこういうことをやってみたい(やって欲しい)と言う方は、11月に意見交換会があるので、参加してみて下さい。

日本openSUSEユーザ会が出展する次回のイベントは、11月の関西オープンフォーラム(KOF)と、オープンソースカンファレンス島根です。

次の東京は2月22日、23日の開催です。今後のイベントでもお待ちしております。

Category

openSUSE,

イベント,

レポート |

受け付けていません

By ftake @

2018-09-04 23:27

2018年8月10日〜13日にかけて、台湾の台北で openSUSE.Asia Summit が開催されました。今年は台湾最大のFLOSSコミュニティイベントであるCOSCUPとGNOME.Asia Summitとの共催で盛大に開催されました。

3日間のイベントの内訳は次のとおりです:

- 10日(金): Community Day @SUSE Taiwan

- 11日(土)、12日(日): メインカンファレンス @台灣科技大學

- 13日(月): 1 day ツアー

ウェブサイト:

旅の準備

たまには、海外カンファレンスへの参加の準備方法も書いておきたいと思います。

まず気になるのは航空券と宿の確保ではないでしょうか?簡単に手順を紹介します。openSUSE には旅費の最大8割を支援するTravel Support Programというものがあります。これを申請するとき(発表投稿時)までに、航空券と宿代をある程度見積もっておく必要があり、早めに決めておく必要があります。また、本当はTSPの申請の承認が終わるまで買わないようにという指示がありますが、直前になると値段も高くなるので、TSP の結果(支援金額)によらず参加する場合は、早めに手配してしまいましょう。今回は2ヶ月前に予約していました。

手配の方法にはいくつかあります:

- 航空券とホテルをそれぞれ手配する

- 航空券とホテルがセットになったパックプランを旅行代理店経由で手配する

私の場合は、基本的に前者の方法を使います。後者の方法だと安くで入手できる場合や、空港からの送迎が付いていたりしますが、基本2人以上のプランばかりなのと、ホテルがカンファレンス会場にアクセスの良いところが選べないことがあるのが難点です(今回の台北は困らないのですが…)。

次は、航空券をどうやって買うかです。とりあえず、航空券の価格比較サイトで価格を調べながら、旅程と便を決めます。今回は特にお盆休みでしたので、日程や便によって大きく価格が異なりました。このとき LCC には、手荷物の料金が含まれていないため、追加費用を足すのを忘れないようにしましょう。

今回は木曜日の夜発(定時ちょっと前まで仕事できる時間)、水曜日の夕方発にして、ほとんど普段の価格の Eva Air(長榮航空)にすることにしました。LCC は夏休み価格になっていたので、価格は逆転していました。LCC の遅延、欠航リスクについては、修太さんのレポートを見て下さい。

どこから買うと安いかも比較サイトから分かるのですが、基本的には航空会社のウェブサイトから直接買っています。旅行代理店を通して買ったりすることもできますが、手数料がかかるところだと融通が利いたりしますが、間に挟まるものがあるので面倒なことになることもあります。

宿はオンライン予約サイトがいっぱいあるので、どれかを使いましょう。今回は Booking.com でした(前回の台湾は楽天でした、Expedia や Hotels.comを使うこともあります)。Booking.com は部屋の種類ごとに写真がたくさんあるのと、予約時に宿へのリクエストをチェックボックス形式 + 自由記述で書いて送れるのが便利です。グレードは日本で言うビジネスホテルクラス、場所は深夜着で、高速バスを降りてからの足がないので台北駅から徒歩圏内で探しました。あんまり評価値は気にしすぎなくても良いかと思いますが、酷すぎるレビューコメントがついていないか気をつけましょう。

両替についても一応。私の場合は海外キャッシングを有効化したカードを持っていき、現地の ATM で引き出しています。どうしても国内で両替したい場合は、横浜などの主要駅近くの銀行の外貨両替コーナーか成田空港で両替できますが、手数料が高めです。現地についてから空港で両替もできます。

観光をする場合は、観光ガイドを1冊持っていくのがおすすめです。オンラインでも調べられますが、やっぱりまとまった情報にぱっとアクセスできると便利です。2015年の Asia Summit のときに買った「地球の歩き方」を持っていきましたが、九份や十分のバスの本数や料金、入場料などがすっかり古くなっていました。

最後に、海外旅行保険入っておきましょうね。オンライン申し込みで低価格なものや、クレジットカード付帯の保険があります。

移動日

台風が来るということで、木曜日の午後を休暇にしておきました。台風は朝には過ぎ去ってしまいましたが、早めに成田空港に移動しました。

空港に行って、まず中華電信の SIM カードを入手。地下のテレコムスクエアのカウンターで開通日 + 5日間使えるちょうどよい SIM カード(これ以外はない)が1400円で手に入ります。到着が23時を過ぎるので、現地では翌朝まで買えず、駅から宿に移動するときに使えません。

1日前の同じ便が23時間遅れで飛んでいきましたが、乗る便はほぼ定刻通りに出発でした。

そして、台北桃園到着。もう2度目なのでさっさと現金を引き出して、高速バスに乗って台北駅まで行き、深夜の町を歩てホテルにチェックイン。宿は写真詐欺ではなくてよかったです。

Community Day

金曜日は Community Day でした。今回は規模が大きなイベントで、密なコミュニケーションができない懸念があったため、前日に openSUSE コミュニティだけのイベントを設定しました。会場は SUSE / Micro Focus の台湾オフィスの会議室で、ピザとフライドチキン(定番の組み合わせだそうです)を食べながら、Board の Ana と Simon と議論をしました。ビールメーカーに依頼して作った openSUSE.Asia Summit ラベルのビールも用意されました。

最初の話題は GSoC の学生の集め方でした。東アジアでやるにはやっぱり言葉の壁が大きいので、ローカル言語で話せるメンターが必要であること、教員を通して学生にアプローチすることが重要であること、告知がまだまだ足りていないことが挙がりました。

鎌田さんが中心となって行っている日本での openSUSE Leap ユーザガイドの翻訳の話も紹介し、公式化できないかという提案もしました。これについては、今はページごと(doc.opensuse.org)に GitHub プロジェクトがあるので、まずはそこで Issue を発行して議論すること、翻訳プラットフォームの Weblate に持っていきたいよねということを確認しました。

持っていった Geeko Magazine は大人気。各パラグラフの要約だけ作れば、翻訳版を作れるんじゃないかという声がありました。また、イラストを描いてくれるような人が他の地域にはいないので、Geeko Magazine の表紙はすごいとのことでした。

Community Day は少し早めにお開きにして、夜は3イベント合同の Welcome party へ移動。会場は台北101が見える屋上テラスのあるクラフトビールレストランでした。

openSUSE Board の Ana と Simon と、インドネシアの Edwin、日本から参加した榎さん、井川さん、大村さんと。

1日目

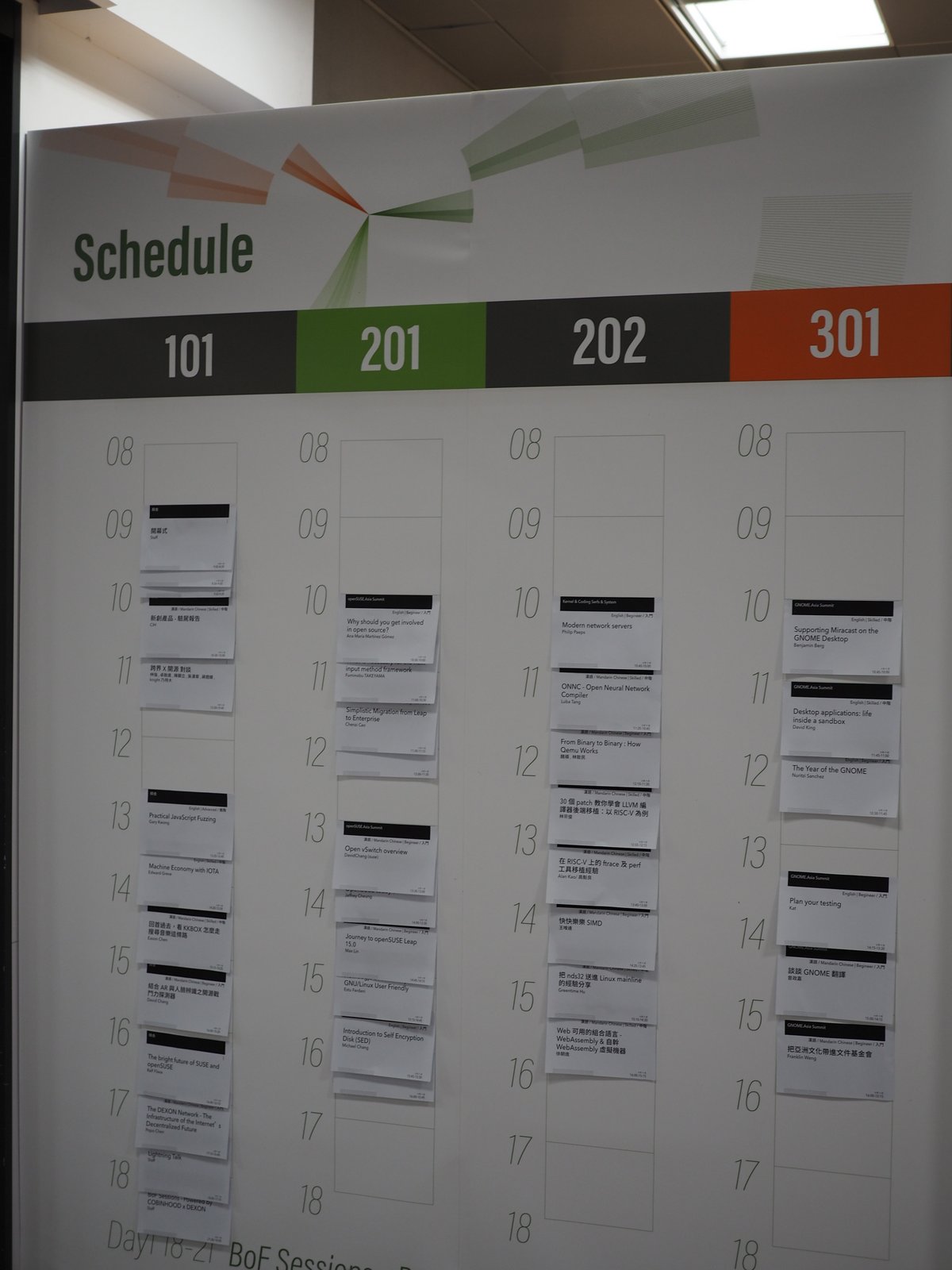

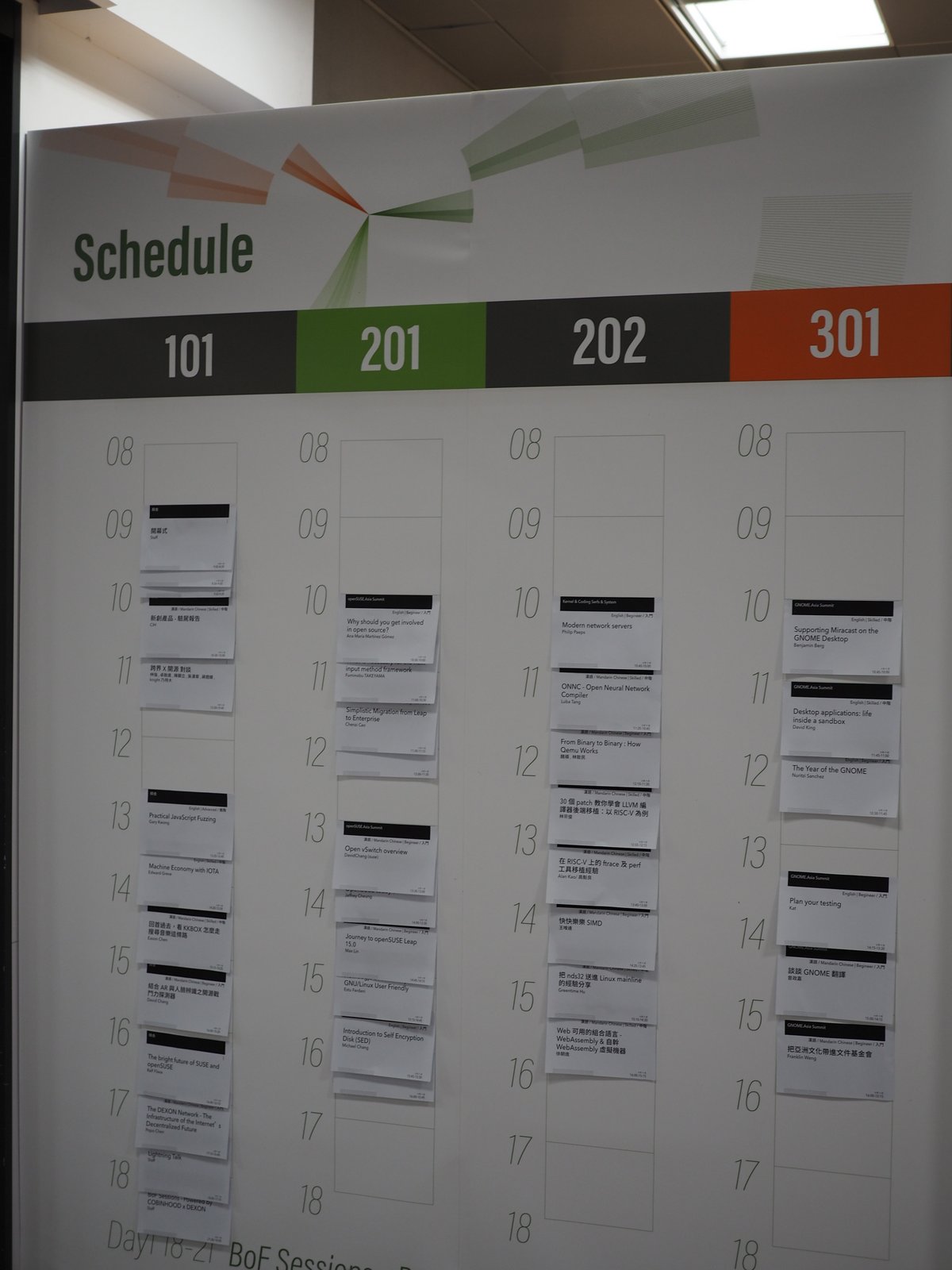

公館駅でインドネシアメンバーに呼び止められ、みんなでぞろぞろと会場へ移動しました。まだ準備中の会場でしたが、まず目に入ったのが、壁に貼りだしたタイムテーブルでした。スケジュールはチケットにもなっている COSCUP アプリからも確認できるのですが、発表がどの言語で行われるかが分からないため、この紙か Web サイト上のプログラムで確認していました。

開会式では、openSUSE Board の二人が挨拶。

その後に COSCUP キーノートで台湾のデジタル大臣のAudrey Tang氏 による講演がありました。細かい内容は YouTube を見ていただくとして、オープンソースの定義から話が始まり、Social Innovation Lab(共創スペース)についての説明がありました。

筆者の発表は openSUSE のトラックの2番目でした。今回は Input Method Framework (IMF) には、今後必要なことについて話しました。3年前は複数の IMF を切り替える話だったのですが、主に GNOME 方面で IBus 一本化が進み始めているので、IBus の課題という観点から話しました。残念ながら、韓国の成さんの IM についての発表が同じ時間帯で、そちらを聞きに行った人が何人か…。

井川さんの発表の様子です。IKEA の LACK/ラック を逆さまにしてサーバラックにするところでは、みんな写真を撮っていました。

openSUSE.Asia Summit での発表だけでは無く、日本のFLOSSコミュニティとしてブース出展もしました。のんびりとブースの設営を行ったあとがこの状況です。机の上には東海道らぐの島田さんがかき集めてくれたステッカー、Geeko Magazine などの書籍、OSC などを紹介するディスプレイが並びました。前日深夜の飛行機が飛ばなかったため Linux User はまだ届いていません。

openSUSE ブースではシールを貼った飲み物を配布していました。OSC と違い、食べ物系が多いです。

夕方、各トラックで一通りのセッションが終わったところで、メインホールで SUSE の執行役員の Ralf によるキーノートが行われました。会場は立ち見が出るほど満員でした。

夜は各部屋にテーマ毎に分かれて BoF です。openSUSE の BoF では、まず、これまでの開催の写真が集まったアルバムの受け渡しを行いました。

続いて openSUSE.Asia Summit 2019 の開催地決定に向けてのプレゼンテーションです。今回からこれまでよりかなり早く募集を行い、開催地を決定するようプロセスを変更しました。事前にインドネシアのバリと、インドのファリダバッドが立候補しており、それぞれのプランの紹介と Q&A が行われました。10月には開催地が決まる予定です。

2日目

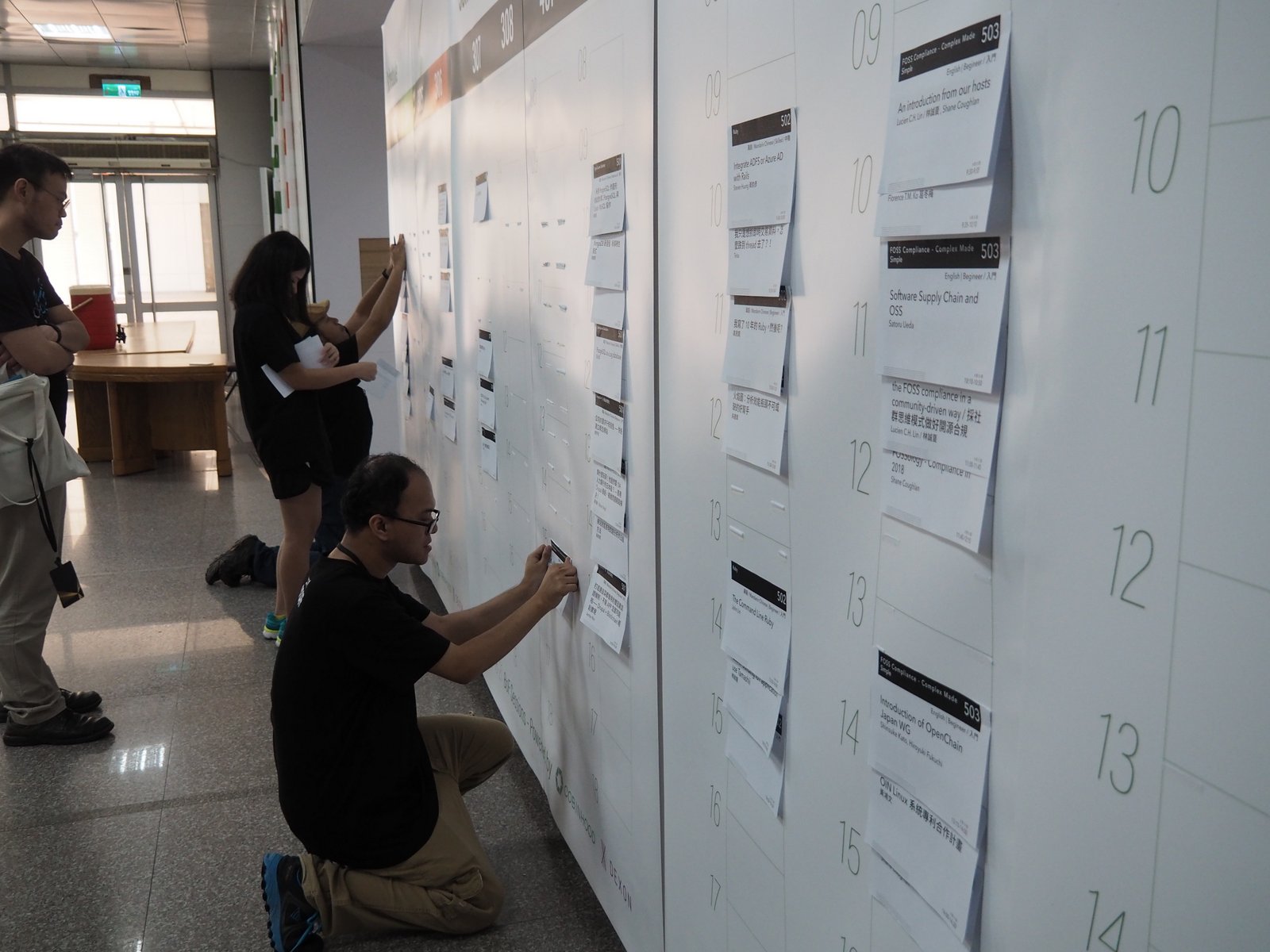

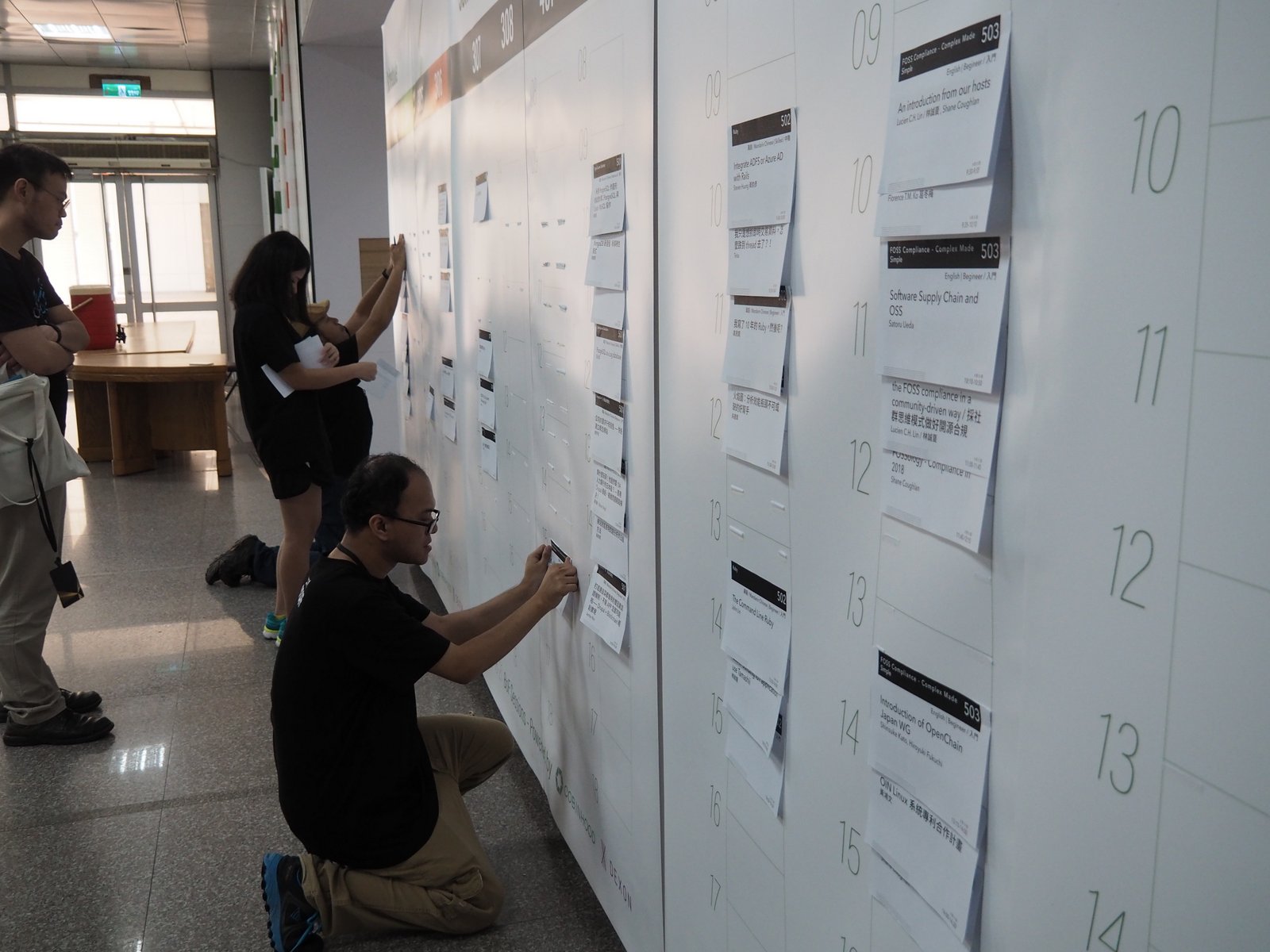

朝、参加者が集まる前にプログラムの張替えが行われていました。1枚1枚手作業です。

2日目は GNOME.Asia のキーノートで始まりました。写真は GNOME 関連プロジェクトの管理インフラを GitLab に移行した話です。

openSUSE.Asia トラックの1件目は小笠原さんの発表で、最新の LibreOffice を openSUSE で立ち上げる話でした。到着が間に合ってよかったです。

その裏側では openSUSE Board の Simon が openSUSE への貢献方法などを紹介していました。

中国(北京)の Sunny の発表では、過去の summit の参加者数や、ロゴコンテストの結果などを紹介し、これまでの openSUSE.Asia Summit を振り返りました。

その次は修太さん。DRBD についてでした。

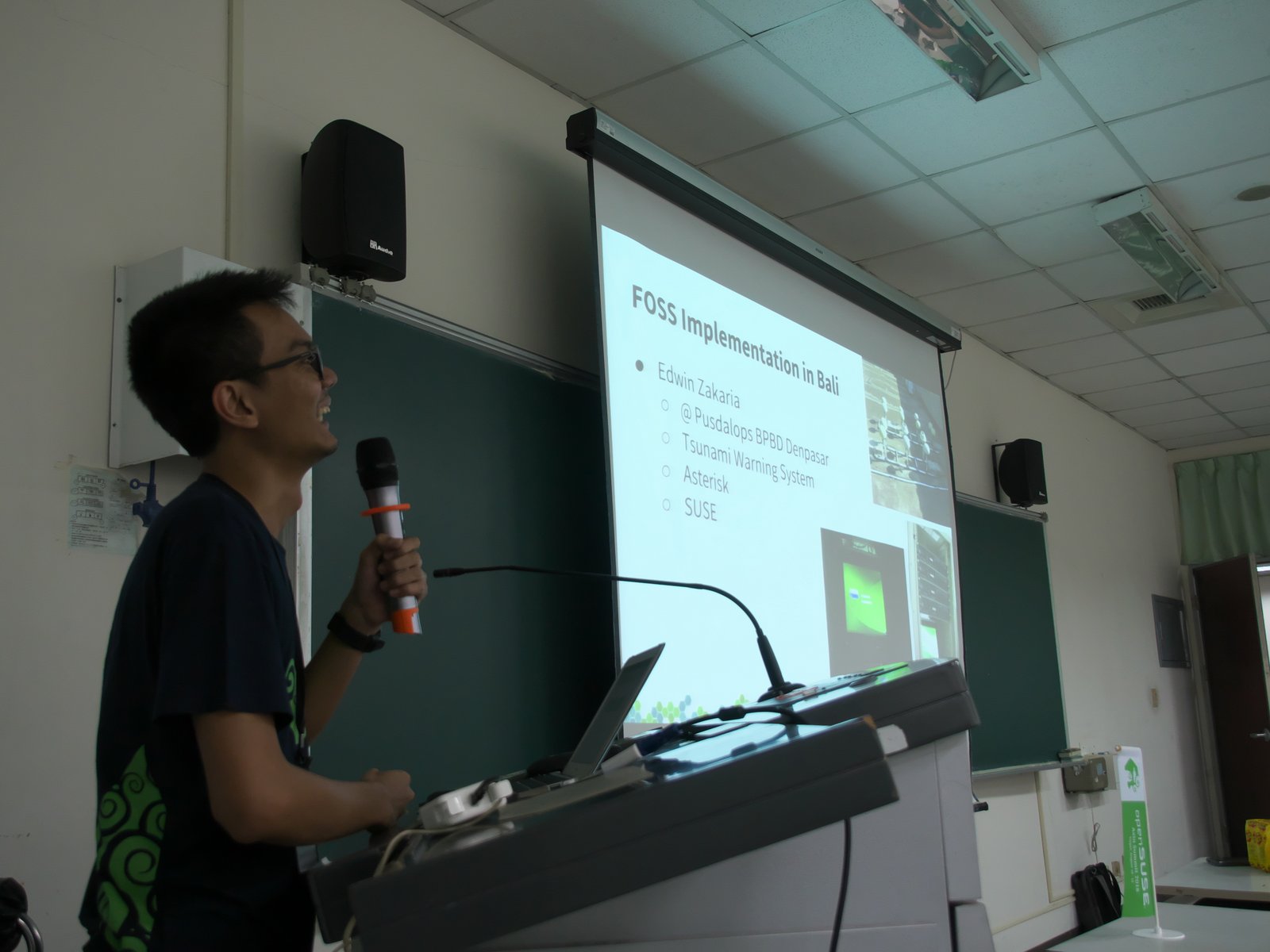

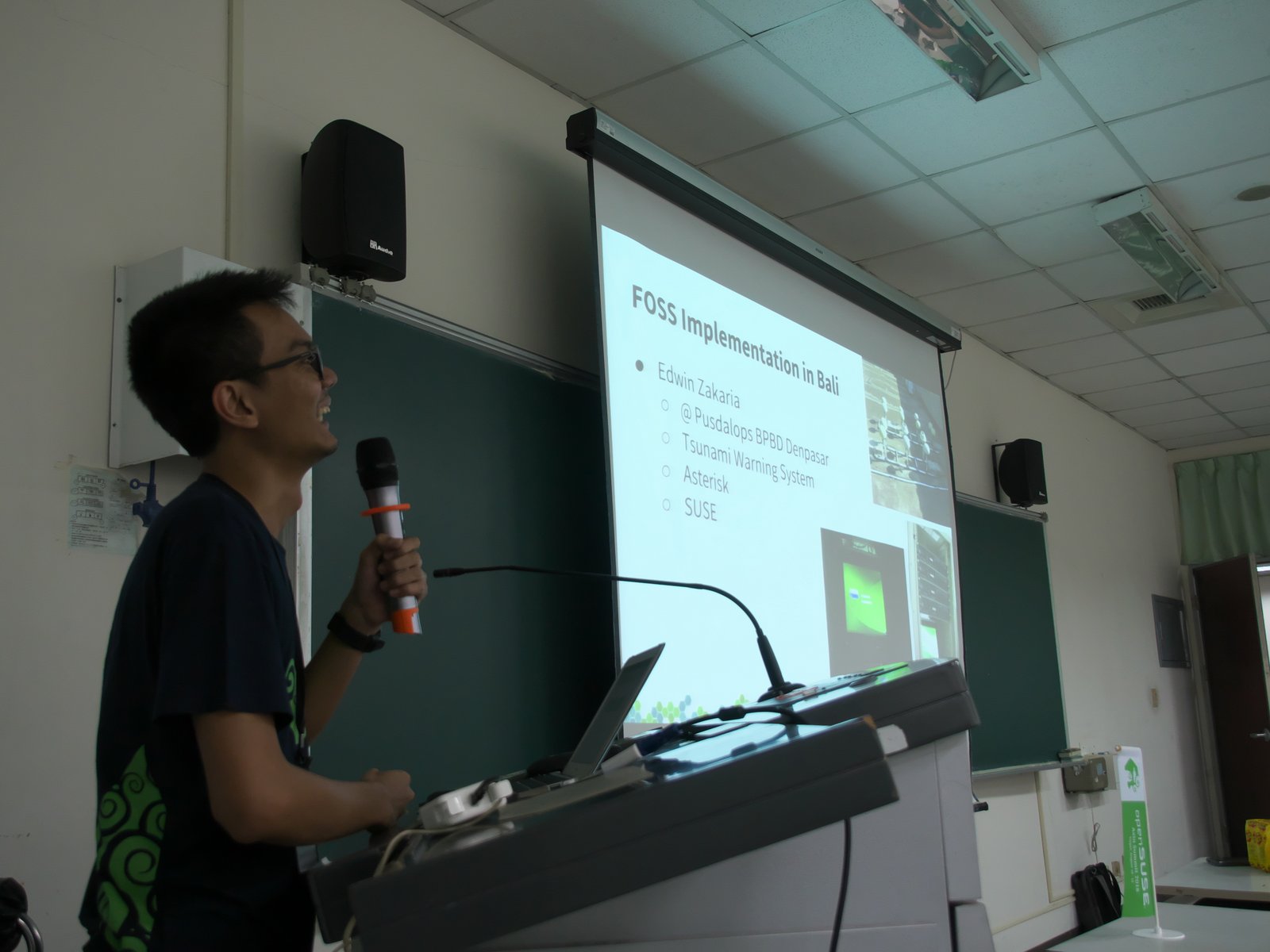

インドネシアの Edwin の発表は “Maintaining the Good Spirit” というタイトルで、インドネシアのopenSUSEコミュニティの実例を交えながら、どのようにコミュニティを育てていくかという話でした。ただ、以下のウェブサイトから引用したという3つのオプションの真意が分からず、みんなで混乱しました。コミュニティが大きくなると、どのようにそのコミュニティのある種の品質 (the good spirit) を保っていくのは大変です。

https://www.feverbee.com/communityspirit/

成さんと一緒に写真を取ろうと、ブースで。

ブースも荷物が届いて完成形に。

「日本のコミュニティ」ブースは FOSS Asia (シンガポールで毎年開催されるカンファレンス) と Hong Kong Open Source Conference に囲まれていました。FOSS Asia を挟んで隣は Wiki Media で、博物館と連携したりしているそうです。

2日間を締めくくる閉会式の写真です。たくさんの並行セッションがあり、一つ一つのセッションはそんな混雑していないような感じがしますが、閉会式で集まると1つの部屋に収まりません。閉会式前のライトニングトークも入れませんでした。

閉会式後は COSCUP のスタッフの打ち上げに招待してもらいました。台湾の海鮮料理のお店で豪華な晩御飯でした。国内のイベントでこんな豪華な打ち上げはないですね。

打ち上げ後、お店のすぐ前が饒河街夜市だったので、毎回夜市に行けなかった小笠原さんを連れてちょっと見学へ。

1 day tour

COSCUP は終わってしまいましたが、GNOME.Asia と openSUSE.Asia はまだ続きます。月曜日は発表者向けの 1 day ツアーでした。

行き先は故宮博物院と台北101で、2015年に個人的に回った場所と同じになってしまいました。故宮博物院では、今回のツアーの添乗員さんが色々と説明してくれました。

台北101は天気が良かったため、前回行けなかった屋外展望台が開放されていました。この天気でもいつ土砂降りの雨になるか分からないので、夜景スポットの山の上に行くのは中止になりました。

夏にしか食べられない(2015年は12月)マンゴーかき氷も食べました。複数人で食べるのが基本だそうです。

まとめ

今年もopenSUSE.Asia Summitは盛大に開催されました。

openSUSE.Asia Summit はこれまでの Contributor だけではなく、誰でもが参加できるイベントです。地理的な条件によらず参加できるよう、旅費支援プログラムも用意しています。来年はどこで開催されるか決まっていませんが、ぜひ参加を検討してみて下さい。

おまけ: 観光編

丸1日確保してあった翌日は、台北市内から東に少し離れた九份、十分、基隆を巡ってきました。