OSC Nagoya 2018 参加報告

5月19日(土)に開催されたOSC名古屋2018に出展しました.

OSC名古屋では,openSUSEが得意とする仮想化環境の構築についてのセミナーを行いました.

また,openSUSEによって構築されたKVM環境にて,GPUとUSBパススールを行い,仮想マシンのWindows10上でVRゲームを行うというデモの展示も行いました.

その他

5月19日(土)に開催されたOSC名古屋2018に出展しました.

OSC名古屋では,openSUSEが得意とする仮想化環境の構築についてのセミナーを行いました.

また,openSUSEによって構築されたKVM環境にて,GPUとUSBパススールを行い,仮想マシンのWindows10上でVRゲームを行うというデモの展示も行いました.

openSUSE では、Dコンパイラが用意されていて、リポジトリを追加すれば使えるようになります。

リポジトリの情報は

https://software.opensuse.org/download.html?project=devel%3Alanguages%3AD&package=dmdにあります。

ただ、openSUSE 42.3 ではこのままでは動きません。Dコンパイラでコンパイル後、リンクに失敗します。対処法は

https://github.com/skilion/onedrive/issues/252に書いてあるように、phobos-devel-static を追加します。

この記事は openSUSE News の翻訳です。英語が得意な方はぜひ原文をご覧ください。(超特急の和訳のため、お見苦しいところがあるかと思います。)

Ana María Martínez Gómez, CC-BY 4.0

昨年の秋の openSUSE.Asia Summit Tokyo で GSoC について講演をした Ana より、ぜひ日本の学生の皆さんに、GSoC に参加して貰いたいと連絡がありました。

openSUSE の GSoC プロジェクトへの参加に関連して、日本語でのサポート等が必用でしたら、日本のコミュニティメンバーまでお気軽にお問い合わせ下さい。

openSUSE は今年もまた Google Summer of Code (GSoC) に参加します。GSoC は夏の3ヶ月間の間、実際のオープンソースプロジェクトに貢献した学生に奨学金を給付するプログラムです。この記事では、かつての GSoC 学生であり、メンターでもある私の経験を紹介します。また、プログラムの詳細について説明し、ぜひ学生の皆さんには GSoC を通して openSUSE の開発に関わって欲しいと思います。

まずはじめに、どうしてオープンソースの開発に関わるべきなのか?と思うかもしれません。皆それぞれが異なる理由がありますが、私にとっては次の3つです:

初めることはいつだって難しいものです。しかし、独りで初める必用はありません! openSUSE では、いつだって手伝ってくる人を見つけることができるでしょう。GSoC ではこれがもっと簡単です。このプログラムの最も良い特徴は、期間中を通して最低1人(多くの場合は2人)のメンターがいつでも付いていることです。さらに、実世界で使われているプロジェクトで働くことになるでしょう。あなたが作成したすべてのコードはオープンソースライセンスでリリースされ、それにより、誰でもがこのコードにアクセスし、使い、研究し、変更し、共有することができます。最後に、国ごとに異なりますが、2,400 〜 6,600 ドルの奨学金を受け取ることができます。

openSUSE では Ruby on Rails、Perl、Ruby、HTML/JavaScript、C/C++ などで書かれたプロジェクトを見つけることができます。今年の GSoC の期間中は、openSUSE の中でも中心的で最も大きいプロジェクト、Open Build Service、openQA そして YaSTで働くことができます。これらのプロジェクトは働くのには挑戦的なプロジェクトではありますが、恐れる必用はありません。たくさんのことを学ぶこともできます。あなたのメンターと他のopenSUSEの開発者が助けてくれることも忘れないで下さい!

もっとシンプルなプロジェクトもあります。例えば Trollolo はどんな大学生でも Ruby で始めることができるプロジェクトです。学びたいと思うことは過去の経験や知識よりもずっと大切です。

我々のメンタリングページですべてのプロジェクトとより詳しい情報を見つけることができます: http://101.opensuse.org もし openSUSE のプロジェクトがあなたの期待に合わなければ、他の組織のプロジェクトを調べてみて下さい: https://summerofcode.withgoogle.com/organizations。興味があり、できる限り学ぶことができると思えるプロジェクトを見つけることが大切です。

GSoC への申し込み期間は3月12日に始まりますが、既に参加組織とプロジェクトを見ることができ、あなたにとって最も良いものを見つけることができるようになっています。また、これから3ヶ月間一緒に働くことになるので、プロジェクトの人々に連絡を取ることも重要です。さらに、申請したいプロジェクトに少なくとも1回の貢献をしてみることをおすすめします。これによって、そのプロジェクトがあなたに合ったプロジェクトか分かり、よい参加プロポーザルを書くのに役立ちます。たくさんのプルリクエストを送る必用はありません。量よりも質が重要です!

もし、よくわからないことがあれば、迷わずに私達に連絡して下さい。Twitter で @opensusementors 宛につぶやいても構いませんし、メーリングリスト (opensuse-project@opensuse.org) に投稿しても、メンターに直接連絡しても構いません。連絡を頂けることをお待ちしています。ですので、恥ずかしがらないで下さい!

私の名前は Ana María Martínez です。GSoC の学生として、openSUSE での活動を始めました。それ以来、openSUSE の中と外でいくつかのオープンソースプロジェクトに継続的に貢献しています。現在ではSUSEのOpen Build Service のフロントエンドチームで働いており、GSoC での openSUSE 関連のプロジェクトのメンターをしています。GitHub (@Ana06) で見つけるか、メール (anamma06@gmail.com)、Twitter (@anamma_06), IRC (@Ana06)、またはこのブログポスト(訳注: 原文の投稿です)にコメントを残すことで連絡を下さい。

2月11日にOSC 2018 浜名湖、2月23日、24日に OSC 東京に出展しました。

OSC 浜名湖は15分の短いセミナーを会場の中央で行う形式で、openSUSE の枠では openSUSE の紹介をしました。

ライトニングトークでは Portus を動かすまでの流れを紹介しました。Portus の詳細はこの後ろの東京のスライドも見て下さい。

いつものようにブースで openSUSE 使っていますか?と質問すると、「使っています」「ちょっと使っています」「使い始めました」という声をいつもよりちょっとだけ多く聞けた気がしました。

セミナーではWeb UI や高度な認証機能を持つDockerプライベートレジストリを作成できる Portus の紹介をしました。金曜日のお昼休みの時間帯にも関わらず、20人程度の方に参加して頂きました。

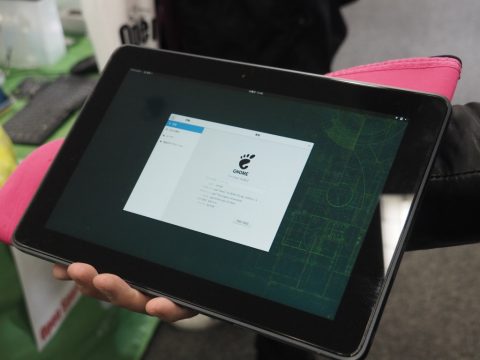

openSUSE Leap 15.0 beta が動作するタブレット @kapper1224 さん提供

DELL Venue 10 PRO 5056

CPU: Atom Z 8500

メモリー: 4 GB

去る10月21日(土)22日(日)に開催され成功のうちに全日程終了となりました、「openSUSE.Asia Summit 2017」をレポートしたいと思います。

なお、私は実行委員としてお手伝いさせて頂きましたので、その視点からレポートを書きたいと思います。

アジアでopenSUSEコミュニティの交流を、と発足されたopenSUSE.Asia Summit。年1回の開催で今年は4回目となり、初年度は北京、2年目に台湾、次いでインドネシアと開催されて、今年は待望の日本開催。場所は調布の電気通信大学で、開催中、会場のB棟は国際色豊かな空間へと様変わりしました。

日本開催の告知の時、次のような目標を立てました。それぞれについて結果を見てみます。

1 アジア地域の openSUSE コミュニティの情熱を日本に持ち込むことで、openSUSE への注目を高め、コミュニティの発展を目指します。

中国、台湾、インドネシアと、それぞれ熱心なコミュニティがあり、特にインドネシアは前回の現地開催時に400人を超える来場者がある程の熱狂ぶり。今回のセッションでも各国エンジニアが優れた発表をしてくれたり、コミュニティリーダー達が秘訣や経験を講演してくれたりと、参加者に大きなモチベーションを与えてくれました。※セッション詳細はセッションの所を参照ください。

また、日本では他のコミュニティの方等へも参加を呼びかけ、彼らにもopenSUSEの今を伝える事が出来ました。

当日は、イベント活動ではお目にかかれなかったopenSUSEユーザーの方や、遠方で普段はなかなかお会い出来ない方ともお会いする事が出来ました。

2 アジア地域で活動する openSUSE コミュニティメンバーの活動範囲を、それぞれの地域から、アジア地域、そして世界へと広げる機会を作ります。

各国コミュニティメンバー同士での会話も大きく弾んでいました。また、今回はopenSUSEよりチェアマンのRichad氏等が来日してくださり、openSUSEそのものへの距離をぐっと縮めてくださいました。

Richad氏と開発者が新しいアイデアに付いて語り合っていたり、各国コミュニティリーダーが興味深く意見交換している様子を見たりと、活動範囲が広がっていく予兆を存分に感じることが出来ました。openSUSEはアジア、世界との距離が限りなく近いコミュニティでは無いでしょうか。

3 より多くの地域から参加者を集め、地域を限定しない、真の意味での openSUSE.Asia Summit (アジア/グローバルなサミット)を目指します。

参加登録の中に今まで参加されていなかった韓国からの方がいらっしゃって、また一つ、openSUSE.Asia Summitの活動の幅が広がりました。まだ参加者のいない国でもopenSUSEコミュニティはあるので、呼びかけは継続して行っていきたいです。

まとめると・・・

新規参加の国があったり、各国のメンバー同士の交流があったりと、アジアでのコミュニティ活動に膨らみが出ました。また、openSUSEチェアマンの来日等、世界が身近なものとなりました。日本国内で言えば、他のコミュニティへのアプローチ、また、他のコミュニティからの参加と、広くopenSUSEの今を共有出来ました。

概算となりますが、1日目130人程、2日目70人程で、延べ200人を超える方に来場頂きました。特に2日目は台風の悪天候にも関わらずの来場に感謝しています。ユニークで数えると150人強。国内開催のopenSUSEイベントとしては過去最高となりました。

また、その内40人程は国外からの参加者で、日本を含め垣根無く交流を持たれていました。

総数、50弱。内容もLibreOffice mini Conference併催や他コミュニティからの発表等、openSUSEの枠に捕らわれないセッション構成となりました。openSUSE、デスクトップ、セキュリティ、コミュニティと設けたトラックはそれぞれ面白いセッションの目白押しとなりました。

オープニングトーク

by 武山さん

胸踊るオープニングムービーの後、武山さん特有のフレンドリーなトークに会場は一気にお祭りムードに。

稲葉さんのイングリッシュナビゲーションも喝采を浴びていました。

キーノート

by Richard

Suse Linux Enterprise Serverとの開発協調関係、歩調に付いての解説がありました。相互にどう影響し進んでいくか、ビジョンを共有する事が出来ました。

Open Source is an option of life

by Sunny

運営があった事もあり、失礼ながら途中から聞かせて頂きました。

言語による壁なんて薄い、皆、この機会にRichad達と会話してその事を実感しよう、というアプローチに勇気づけられました。

How to Encourage Community

by Edwin

「仲間を信じろ!」「若いヤツを狙え!」というダイレクトなメッセージに、氏のコミュニティに対する真摯な態度を感じる事が出来ました。

今までで一番大変だった事と一番嬉しかった事は?と聞きたかったのですが、英語力無くて聞けなかったのが残念です。次の機会には是非。

Kernel – Entrance to geek

by rivarten

エントランスホールでの講演だったので、運営がてら聞かせて頂きました。

私も興味のあったカーネル起動部分をソースコードレベルで解説していて、興味深かったです。カーネルもくもく会を開催しているとの事で、是非参加したいのですが、場所が松山・・・日程調整が必要ですね。

逆に、はるばるありがとう御座いました。

セッションを聞いていたniibe氏が非常に興味を示されていまして、質問タイムが盛り上がっていました。失礼ながら時間が来てしまったのでその場での会話は中断させて頂きましたが、エントランスホール等で続きを楽しんで頂きました。

Managing Volunteers in openSUSE Asia Summit 2016

by Sendy Aditya Suryana

去年のアジアサミットのボランティアマネージャーのセッション。

ローカルメンバーは4人のみ、参加者に対して人数が圧倒的に足りないので、ボランティアを必要としたし、上手く使った、と講演されてました。

今年の開催では、学生ボランティアは良い人達に恵まれたのですが、どうしても絶対数集められなかったので、その辺りの秘訣も伺いたいと思いました。

Kernel tracing by using trace event and systemtap

by Joey Lee

systemtapによるカーネルトレースのワークショップ。参加予定は無かったのですが、時間が空いたので急遽参加させて頂きました。

事前にインストールしておくパッケージ等があったのですが、セッション始まってからのzypperで全て揃えられた辺りに、openSUSEの威力を実感しました(本筋では無いですね)。

歴史の話などがあり、実際のカーネルトレース等の時間が押されてしまってはいたのですが、イベントトレースを出力してちょっとばかりカーネルに近付けた気がしました。

Building Japanese Full-Text Search System by Solr

by hashimotosyuta

不肖、私も、プロポーサルを提出しまして(ほとんど武山さんに見ていただきましたが)、発表させて頂きました。

内容はOSC東京で発表した内容をスライドだけ英語化しまして、講演は日本語でさせて頂きました。

日本語全文検索はシステムとしては枯れた方だと思いますが、それだけに皆さんの関心は具体的な適用方法等にあるみたいで、質問時間はかなり具体的な事があがりました。なかなか上手に回答出来なかったくやしさがあるのですが、より効果的、より構築がスムーズなやり方に付いてまとめていければと思います。

今回はSUSEがプラチナスポンサー、TDF(LibreOffice)様、LPIC様、楽天様がゴールドスポンサーになってくださり、ブースを展示して頂きました。

国外の参加者の方もブースを訪ねていて、LPICくんと写メを撮ったり、楽天様のリクルート案内に耳を傾けたりしていました。

TDF様は日曜日にLibreOffice mini Conferenceでセッションを開き、私は聞けなかったのですが中々面白い講演だったとの事です。

また、ブース展示は遠慮して頂いてしまったのですが、MNU様にはセッションをライブストリーミング配信して頂きました。会場関係も協力して頂いており、感謝しております。

会場と言えば、電気通信大学様には事前やり取り等、多大なご協力を頂きました。合わせましてこの場を借りてお礼申し上げます。担当の方がOSSイベントにご理解を示されていまして、次の機会があればまた是非お願いしたい、と思っています。

その他、スポンサーとなってくださったサードウェア様、アイクラフト様、メディアスポンサーとなってくださったThinkIT様、SoftwareDesign様、技術評論社様、マイナビニュース様、日経Linux様、事務局としてかなりの業務を支援してくださったOSPNにお礼申し上げます。

やはり多くの方、企業様の御支援あってのOSSイベントだと実感しました。

今回の開催に向けて、週に一回グローバルメンバーとslackでミーティングを重ねてきました。(私は聞いている一方でしたが・・)

基本的に運営準備や運営はローカルメンバーで行うのですが、ロゴ投票システムの構築やビザの為の情報集め等、彼らも出来ることを率先してやってくださり、その姿に彼らのこのアジアサミットに対する熱い想いを感じました。

なので、お会い出来た事をとてもうれしく思っていますし、ビビる自分の気持ちを奮い立たせて話しかけさせて頂きました。そんな私に皆さんにとっても優しく対応してくださって、嬉しかったです。

23日(月)は、エクスカーションとして浅草寺、スカイツリー、そして秋葉原へと皆さんとツアーを楽しみました。

私は本来はアテンドする役だったのですが、もう疲れ切ってしまって、最低限の道案内のみで失礼させて頂きました。

インドネシアの方はかなり日本文化に造詣があるらしく、「heisei」「showa」と言った単語を知っていたり、通りかかったプラモ屋にあった「ロボタン」を見て、「oh,robotan」と盛り上がったりしていました。

今回、OSSイベント、というか、OSSという領域に初めて参加させて頂きまして、非常に楽しく、また得るものも多かったです。

前夜祭、懇親会では、実行委員という立場を利用して、Richad氏やその他の方達とコミュニケーションを取らせて頂きました。私はこれを役得だと思っております。

運営ですが、何分、初めてな事ばかりでいろいろと上手くやれず、反省点ばかりが残ってしまいましたが、次の機会に活かしていきたいと思います。また、こんな私を迎えてくださったメンバーの方、色々と支援してくださった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。有難う御座いました。

せっかくこのイベントで多くの方、国外も含めた多くの方との繋がりが出来ましたので、それを育てていきたいと思います。また、openSUSEのコアな部分を垣間見る事が出来たので、より鮮明に見えるように視野を広げていきたいと思います。

二日目に、去年のアジアサミットで作成した靴を頂きました。インドネシアコミュニティのメンバー、ローカルチームのメンバー、プレゼンターのEstu、ありがとう!

2017-10-21の、openSUSE.Asia Sumut 2017 で、「Zeroconf as simple name resolution for LAN」というタイトルで15分の発表を行いました。英語での発表ではなく、日本語での発表でしたけれど。

最初に日本語の資料を作っておいて、そこから英語に翻訳していったのですが、英語に自信が無いので、英語での発表を何回もしている人に添削をお願いしました。原形をとどめないくらいあちこち直されました。やはり、中学英語レベルで英語プレゼン資料を作るのは難があったみたいです…..

ともあれ、171021-en-opensuse-ribbon に発表資料を置きましたので、ご興味がある方はご覧ください。

9月9日(土)10日(日)に明星大学 日野キャンパス 28号館 で開催されたオープンソースカンファレンス2017 Tokyo/Fall(OSC東京)に行ってきました!

今回はopenSUSEのセミナーでSolrの構築とRDBMSとの連携に付いて発表させて頂きました。(あまりopenSUSEに絡んでない疑惑あり)

初発表でしたが、事前に色んな方にスライド見て頂いていたので落ち着いて発表出来ました。ただ、スライド数が多くなってしまったので駆け足気味の発表に・・・事前に見て頂いた時にribbonさんにさすがに収まらないのでは?と言われていて、短く改修はしたのですが、それでも若干多めに。これ、短くしてなかったら完全にアウトでしたね

発表後に「権限管理は?」とか、「辞書とかは?」と言った質問を頂きまして、実用を見越して真剣に聞いてくださったんだなぁと感謝です。ちょっと返答に詰まったりしてしまったので、今後はこういった質問にもスムーズに答えられるように(あるいは発表出来るように)しっかり勉強していきたいです。

発表はopenSUSE.Asia Summitでも行いますので、その時はもうちょっとゆっくり発表出来るようにしたいですね。それと、スライドの英訳がんばるぞ!

スライドはこちら(事前にjaで見ていただいたものを縮めています)

Solrで日本語全文検索システムの構築と応用 from syuta hashimoto

ギーコ君達に囲まれる幸せ・・・

AsiaSummitを中心にプロモーションしてきました。スマホで日程を確認したり、結構皆さん興味持たれてた様子でした。

ただ、openSUSEのプロモーションが苦手で・・・あまり自分自身の中で「なぜopenSUSEなのか?」と言った所に良い回答を持ってないんですよね。皆さんはどんな回答を持ってます?

jaの方やopenSUSE.Asia Summitの実行委員の方、他のOSS活動で有名な人にお会い出来たのも嬉しかったです。

こういう活動始める前は雲の上だった人達とお会い出来るのは、OSCの醍醐味の一つだなと実感しました。

次はOSC東京春でお会いしましょう!

その前にAsia Summitもよろしくですー