By ゆーいち @

2009-01-11 16:40

あけましておめでとうございます。

ゆーいちです。

公式Wiki を更新している sysopに送られるTシャツが届きました。

メール内容は↓

[opensuse-wiki] maintainers/sysops

以下の画像が送られてきたTシャツです( ´∀`)

サイズは指定通りLサイズで☆

(表)

(裏)

な、なんと。。

openSUSE 11.1 のBOXまで届きました ( ゚Д ゚ )

2009年、openSUSE活動開始といったところでしょうか!?

海外からの贈り物ってちょっとドキドキしますよね(笑)

それでは、今年もよろしくお願いします。

—–

以下、入っていたもののサムネイルです。

By HeliosReds @

2009-01-08 15:50

<< Wednesday, January 7th, 2009 by Andreas Jaeger >>

openSUSE プロジェクトで使われているバグ・レポート・ツール(bugzilla.novell.com)が、1月10日にバージョン 3.2 へとアップデートされます(いくつかの Novell 独自の変更が含まれています)。

変更の中で特筆すべきことは、バグ報告にあたって新たにガイド・モードが追加され、これが Novell 外のアカウントで報告する際のデフォルトとなるということです。

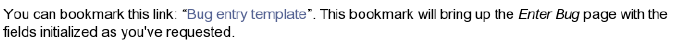

ガイドなしモードを使っていて、ガイド・モードに切り替えたい場合は(あるいは、その逆を望む場合は)、”新しいバグレポート”のテンプレートをブックマークしておくことも可能です(詳細については下記をご覧ください)。こうしておくと、ブックマークの URL を編集して“?format=guided”を追記したり(ガイド・モードに切り替えたい場合)、この部分を削除して元に戻すことができるようになります。このブックマークを使うことにより簡単にアクセスできるようになりますし、あらかじめいくつかの情報 — たとえば“Found By”の欄には“Community User”が記入済み — が記入されている openSUSE 11.1 のバグレポート用のブックマークを既に作ってあります。ただし、ガイド・モードが使えるようになるのは bugzilla がアップデートされた後のことになりますので、ご注意ください。

アップストリームの bugzilla についての 3.2 で変更点については、bugzilla 側にドキュメントがあります。我々が用意した bugzilla にはいくつかのバグ・フィックスと拡張が追加されています。

bugzilla はこのアップデート作業のため、10日の 10:00 AM から 2:00 PM の間(Mountain Time – 訳注:日本時間だと11日 2:00 AM から 6:00 AM の間)、使用できなくなります。

なお、バグ報告にあたっては、ガイドラインにも目を通しておいてください。

手順:新しいバグ報告のテンプレート作成方法

- “New”を選択して新規のバグ報告を作成します。事前に定義しておきたい属性の値を記入してください。

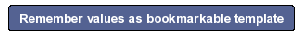

- このボタンをクリックします。

- 新しいページが表示されます:

- ハイパーリンク上で右クリックして、[このリンクをブックマーク](Firefox の場合)を選んでブックマークに追加してください。

- このブックマークを選択すれば、事前に属性が記入されている新たな不具合報告を作成することができます。

原文はこちら

Category

openSUSE,

Tips,

TOPICS,

その他,

ニュース |

受け付けていません

By HeliosReds @

2008-12-31 02:39

(open)SUSE には YaST という強力な管理ツールが備わっているのであまり必要性は感じないかもしれませんが、いろいろなディストリビューションで使える Webmin という管理ツールがあります。私の場合、UNIX に関する知識を持っていない者に管理業務の一部を委任したいときなど(例えば、単純に「再起動してね」なんてことを頼むような場合)、Webmin を仕込んでおくと説明が簡単になるので、結構重宝してたりします。また、Webmin のユーザ管理用モジュールといえる Usermin も、例えば登録した Samba ユーザに「初期パスワードを自分固有のパスワードに替えてね」なんてお願いしたいときなど、このインターフェイスを通じてやってもらうと簡単だったりします。

さて、メイン機を openSUSE 11.1 にアップグレードしたのに伴って、また例によってこの Webmin/Usermin を導入しようとしたところ、11.0 まででは起こっていなかった問題が発生しましたので、覚書をここに残しておきます。

1. Webmin/Usermin のインストール

Webin のサイトより、Webmin/Usermin の RPM パッケージ(2008年12月31日時点での最新版は webmin-1.441-1.noarch.rpm、usermin-1.370-1.noarch.rpm となります)をダウンロードし、それぞれ普通にインストールします。

# rpm -Uvh webmin-1.441-1.noarch.rpm

# rpm -Uvh usermin-1.370-1.noarch.rpm

2. システム起動時に自動実行するするように設定

chkconfig コマンドを使って、それぞれシステム起動時に開始するよう設定します。

# chkconfig webmin on

# chkconfig usermin on

なお、サービスを手動で開始/停止するときは、

# /etc/init.d/webmin {start/stop}

…のようにします。(# rcwebmin {start/stop} では開始/停止できません)

3. Firewall のポートを開く

YaST -> セキュリティとユーザ -> ファイアウォール と展開し、開いた[ファイアウォールの設定]の左ペインで[許可するサービス]を選択して、[詳細]を選択します。ここの TCP ポートのところに [10000 20000]と、スペースで区切って Webmin/Usermin が使うポートを記入し、設定します。

4. perl-Authen-PAM の追加インストール

さて、11.0 までだとここまでの作業で Webmin が使えるようになっていたのですが、今回はブラウザで https://IP_ADDRESS_OF_SERVER:10000/ を開こうとしてもエラーになってしまいます。Webmin のエラー・ログが吐き出される /var/webmin/miniserv.error を覗いてみると、以下のようなエラーが。

[31/Dec/2008:01:04:10 +0900] miniserv.pl started

[31/Dec/2008:01:04:10 +0900] Perl module Authen::PAM needed for PAM is not installed : Can’t locate Authen/PAM.pm

in @INC (@INC contains: /usr/libexec/webmin /usr/lib/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.10.

0 /usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor

_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl .) at (eval 1

0) line 1.

BEGIN failed–compilation aborted at (eval 10) line 1.

どうも、Perl のモジュールである Authen::PAM が入ってないよ、ということらしい。

ところが、openSUSE 11.1 には、この RPM パッケージは用意されていません。…ということで、今回は SLE 10 用の SRPM を持ってきて、そちらを使うことにしてみました。

こちらから、perl-Authen-PAM-0.16-6.1-sle10.rf.src.rpm をダウンロードしてリビルドします。

$ rpmbuild –rebuild perl-Authen-PAM-0.16-6.1-sle10.rf.src.rpm

(私の場合は $HOME 以下に rpm ディレクトリを配置し、.rpmmacros も置いてあるので一般ユーザで実行していますが、その準備をしていない場合は root 権限で実行してください。/usr/src/packages/RPM/以下の該当するアーキテクチャ名のディレクトリ以下にバイナリの RPM パッケージができるはずです)

出来上がった RPM パッケージをインストールします。

# rpm -Uvh perl-Authen-PAM-0.16-6.1.sle10.rf.*.rpm

インストールが完了したら、以下の通り Webmin を再起動します。

# /etc/init.d/webmin restart

これで、ブラウザで htps://IP_ADDRESS_OF_SERVER:10000/ を開けば – 証明書が不正だと叱られるかもしれませんが – webmin のログイン画面が現れるはずです。

足りないと言われていたのは Perl のモジュールでしたから、CPAN 経由で導入するという手もあるかもしれませんが、なるべくなら RPM で管理しておきたいので、今回はこういう方法で入れてみました。とりあえず、openSUSE 11.1 で SLE 10 用の SRPM が再構築して使えそうだ、という目処がたったところが収穫でしょうか。

Category

openSUSE,

Tips,

サーバ |

受け付けていません

By kazuhisya @

2008-12-23 22:41

※MLで流させて頂いた内容と同じになります。

下記の通りオープンソースカンファレンス(以下、OSC) 2009 Sendai が開催

され、今回も「openSUSE コミュニティ」として参加を予定しています。

========= OSC 2009 Sendai 開催概要 ==================

・公式Webサイト:

http://www.ospn.jp/osc2009-sendai/

日程:2009年1月24日(土) 10:00-18:10

会場:東北電子専門学校(JC-21) (JR仙台駅 徒歩5分)

費用:無料

内容:オープンソースに関する最新情報の提供

・展示 – オープンソースコミュニティ、企業・団体による展示

・セミナー – オープンソースの最新情報を提供

=========================================================

毎回呼びかけさせていただいておりますが、今回もまた、出展に当たってお手伝

いいただける方を募集いたします。お手伝いいただきたい内容は…

・展示ブース設営準備等

・来訪者応対

・来訪者への資料、PromoDVD、プレゼント等の配布

…といったことが中心となりますが、特別なスキルは必要ありませんし、

openSUSE についての知識や使用歴は問いません。「openSUSE のために何か手伝

いたい」という気持ちさえ持ってきていただければ大歓迎ですので、是非ふるっ

てご参加ください。

OSC 出展について、興味や質問のある方は、以下のいずれかの方法でご連絡くだ

さい。

・このポスト(投稿)へのリプライ

・OSPN の SNS(1)へ登録し、『We are openSUSE!』コミュ(2)へ参加のうえ、

【OSC 2008 Sendai】 トピック(3)へ書き込み

(1) http://ospn.jp/(登録にあたり紹介等は不要です)

(2) OSPN openSUSEコミュニティ

(3) 該当トピック

以上よろしくお願いいたします。

Category

イベント,

開催情報 |

受け付けていません

By HeliosReds @

2008-12-21 21:55

お知らせしました通り、昨日、12月20日(土)、openSUSE 11.1 Launch Party Tokyo! を開催しました。

年末のお忙しい中にも関わらず駆けつけてくださった皆さん、どうもありがとうございました。

最新 11.1 の簡単な紹介と来年へ向けてのコミュニティの動向などを中心としたセッションに始まり、なかなか鋭い質問も飛び交った勉強会。さらに、それに続いての懇親会など、非常に楽しい時間を過ごすことができました。…DVD の到着が遅れ、お渡しできなかったのが心残りではありますが…。

また来年も、いろいろ楽しめるイベントを企画していきたいと思います。

なお、この日のプレゼンに使ったスライドを公開します。必要な方がいらっしゃいましたら、以下からダウンロードしてみてください。

openSUSE 11.1 – Sneak Peeks –

openSUSE @ 2009

By HeliosReds @

2008-12-04 16:45

openSUSE の最新版、11.1 がいよいよ 12月18日(木)に公開されます!

この公開を記念して、その週末、12月20日(土)に、ささやかながらリリース記念パーティーを開催したいと思います。

年末の慌しい中、かつ、告知が遅れてしまいましたが、openSUSE ユーザの方も、使ったことはないけど興味はあるという方も、是非お気軽にご参加ください!

参加を希望される方は「宴会くん」からの登録をお願いします。

# 宴会コード: opensuse081220

【期日】

2008年12月20日 14:00〜

【会場】

関東ITソフトウェア健保会館 (JR 大久保駅下車北口改札より徒歩1分)

B-1 A室 (参加人数次第で部屋変更の可能性あり)

【予定】

13:30 開場

14:00 ごあいさつ〜参加者自己紹介

14:15 セッション

『openSUSE 11.1 インストールデモ & 新機能/変更点紹介』

『openSUSE プロジェクト 2009年の展望』

『いまさら他人に聞けない Q & A 大会!』

『フリー・トーク』

(*1)

17:00 懇親会(*2) ※場所未定(*3)

(*1)内容はあくまで予定であり、変更される可能性があります。

(*2)予算は4,000円以内を想定

(*3)参加者が多くなりそうな場合は適当なお店に予約を入れますが、少人数の場合は成り行きで近場の店に入る予定です。

参加してくださった方へは、11.1 インストール DVD あるいは何か記念品をプレゼント!! …できるかもしれません(笑)。

# Zonker が「何か送ってあげようか」と言ってきているので…。

参加を希望される方は、懇親会への参加希望の有無についても上記「宴会くん」へご記入ください(懇親会のみ参加希望…も OK です)。また、急な予定変更等をお知らせすることがあるかもしれませんので、連絡可能なメールアドレスの記入をお忘れなく!

なお、参加希望者が多くなった場合、会場の部屋変更、懇親会の場所手配などが必要となりますので、なるべく早め(…できるだけ12/15(月)まで)にご登録お願いします。

Category

openSUSE,

TOPICS,

イベント,

開催情報 |

受け付けていません

By HeliosReds @

2008-11-30 12:07

さて、先にお知らせしていたように、昨日は「楽天テクノロジーカンファレンス2008」が開催され、私も「ディストリビューション大集合」に参加してきました。

結局集まったのは CentOS、Debian、Fedora、Gentoo、Momonga、openSUSE、slax-ja、Ubuntu、Vine の 9 ディストリビューション(アルファベット順)。OSC の会場などでブースが点在することはあるとしても、これだけのディストリビューションが一堂に会してお話しする機会というのはこれまでなかったと思います。それぞれのプロジェクトの概要、参加パネラーの立ち位置、共通して感じている課題などの話が繰り広げられ、なかなか興味深い内容になっていたのではないかと思います。お客さんもザッと見渡して軽く100人は越えるくらい集まってくれて、大盛況でした。(興味はあったんだけど都合がつかなくて参加できなかった…という方もいらっしゃると思いますが、このセッションで使われた資料や映像など後ほど公開されるはずですので、改めてご案内します)

で、この日の締めくくりとして「楽天テクノロジー・アワード」の表彰式が行われ、金賞、銀賞、Ruby(笑)賞が楽天・三木谷社長から発表されていったのですが、なんと、よしおかさんが金賞を受賞! よしおかさん、おめでとうございます!

よしおかさんには副賞として「楽天スーパーポイント」(笑)が授与されましたので、この先よしおかさんを見かけて「受賞おめでとうございます!」と声をかけると何かごちそうしてもらえるかもしれません(笑)。

※我々のセッションの裏番組では PHP のセッションが行われていたようで、「ディストリビューション大集合」終了後喫茶コーナーで一息ついていたら elePHPant くん発見。記念に仲良し写真撮ってきました。 🙂