By Syuta Hashimoto @

2019-12-01 17:54

この記事は openSUSE Advent Calendar 2019 一日目の記事です。

openSUSEには安定版のLeap、ローリング・リリース(最新バージョンを追いかける感じ)のTumbleweedがありますが、その他にもKubernetes用OSのKubicなどもリリースされています。Leapにしても、ライブ用があったりしたので、ダウンロードサイトを覗いて何があるのか見てみました。

ダウンロードサイトへの導線はメインページ にあります。ここを見ると、左側にTumbleweed、右側にLeapの見出しがまず目に入ると思います。マウスオーバーすると「Tumbleweedのインストール」「Leapのインストール」という、ダウンロードサイトへのリンクボタンが表示されます。

前はダウンロードサイトへのリンクがどこかわかりづらかったのですが、大分見やすくわかりやすいデザインにかわりましたね。

選べるのは以下の4つです。

インストール x86_64

通常のLeapです。

JeOS x86_64

JeOSってなんだろう?と思って調べてみると、openSUSEのwiki がありました。仮想環境やクラウドで利用するための、LeapをスリムにしたOSのようです。JeOSを元に自分なりのカスタマイズをしたイメージをKiwi で作成する、みたいな使い方もあるようですね。表示されている容量を通常のLeapと比較すると、スリムさがよくわかります。

ライブ x86_64

CDやUSBなどから起動できるライブイメージですね。

移植版 aarch64 ppc64le

説明に、「openSUSE Leap の PC 以外のアーキテクチャへの移植版は、本体とは異なる少人数のコミュニティチームでメンテナンスされております。」とありました。メンテナの方たちに感謝です。

こちらも4種類ありました。

インストール x86_64 i586 aarch64 ppc64le

通常のTumbleweedです。

Kubic x86_64 aarch64

Kubernetesをすぐ動かせるOSです。MicroOSという、Tumbleweedから派生した、スリムでコンテナを動かすことを目的としたOSを元にしています。・・・このあたりの関係性や定義はちょっとずつかわるらしく(あるいは私が正確に把握していなくて)、サイトを久しぶりに見ると表現が変わっていたりします。

私がGeekoMagazineに構築記事を書いたり、OSC東京のセミナーで紹介させて頂いたのが、このOSです。

JeOS x86_64

TumbleweedのJeOSですね。今度使ってみようと思います。やはり、こちらも通常版とのサイズの差がはっきりしてます。

ライブ x86_64 i686 aarch64

Tumbleweedのライブイメージです。

所感

JeOS、Kubicあたりが、目新しい単語でしょうか。私はKubernetes構築をKubicでしているのでKubicには馴染みがありましたが、JeOSは単語だけ聞いたことがある程度でした。今度使ってみようと思います。

何気に、ライブイメージも使ったこと無いので、どんな感じなのか使ってみたいですね。

さて、次は・・・・次?みなさん、Advent Calendar に登録がありません!!是非登録してください!

Category

openSUSE |

受け付けていません

By ftake @

2019-10-20 12:48

10月5日から6日にかけて、インドネシアのバリ島にある Udayana 大学で開催された openSUSE.Asia Summit 2019 に参加してきました。2014年に始まった Asia Summit はもう6回目で、インドネシアでの開催は2016年のジョグジャカルタに続き2回目です。

今年は地元のインドネシアを中心に約350名が集まり盛大に開催されました。アジア(台湾6人、日本5人、他)はもちろん、今年はヨーロッパ圏からも参加者が集まりました。

バリ島へは成田から1日1便だけの直行便で行きました。4日の夕方に到着して、Udayana 大学のボランティアの学生さんにホテルまで連れて行ってもらいました。

0日目(Community meeting)

中国の重慶から来ている Hillwood に誘われ、GWK カルチャラルパークへ。ホテルからちょっとした散歩かと思えば、けっこうな山道で炎天下の中1時間ほど歩きました。空港からも見える巨大像があります。歴史のあるところなのかと思いきや、この像は最近完成した新しいものだそうです。

午後は空港近くのコワーキングスペースに移動し、主要なメンバーが集まる Community meeting が行われました。新しい openSUSE Board Chair の Gerald とも(全員)初めての顔合わせでした。会議はおもにドキュメンテーションの話で盛り上がり、マニュアルや動画の活用について意見が飛び交いました。

この日のメイントピックの1つは来年のAsia Summitについてだったのですが、肝心の提案者であるインドの Shobha が来られず、消化不良感のまま終了しました。

Community meeting の会場からバスに乗り込み、一路 Welcome party の会場である Jimbaran ビーチのレストランへ。ここで台湾や2016年の開催で出会い、2017年に日本に来てくれたメンバーと次々合流しました。シーフードを食べつつ、楽しい時間を過ごしました。

1日目

ホテルから大学までは 1.5 km ほど離れており、大学は山の上にあります。普通はタクシーを使うところ、日本チームは徒歩を選択。20分ほど歩きました。タクシーを使ったときもありましたが、基本的には徒歩でした。この記事の頭にある写真がエントランスの様子です。

いよいよ開会。私は 2016年のAsia Summitを経験しているので、あまり驚かないのですが、国会斉唱、ダンスで始まります。

大学からの挨拶では、今ではあらゆるところで Linux が使われているので、今回の Asia Summit を通して、学生にはより Linux に慣れ親しんで欲しいとメッセージがありました。30人弱の学生ボランティアが集まっており、openSUSE や Linux をまずは使ってもらって、2016年のときのように来年の Asia Summit にも来てもらえるようになれば良いなと思います。

講演は openSUSE Board の Axel, Gerald, Simon の3人からの基調講演でスタート。Axel は openSUSE プロジェクトに関わる数字を紹介し、30万ユーザーが毎月ダウンロードしていること、未だに 13.2 や 1回だけであるが 10.1 のダウンロードがあること、opensuse-de の購読者が 600 人に対して、opensuse-ja は 389 人であること、486人の openSUSE Member がいることなどが取り上げられました。

Gerald からはコミュニケーションの話で、インドネシア語の Selamat Pagi!(おはようございます)は、口角が上がって、みんな笑顔になるねという話がありました。発表の中で SUSE の CEO Melissa からのビデオメッセージがあり、openSUSE は引き続き重要なプロジェクトであること、その後に Gerald からも、SUSE と共有しているインフラなどの諸課題について解決していくと話がありました。

Simon からは、今後の法的な組織体制の話で、openSUSE の特に財政面で支える財団の設立などについて説明がありました。現在はプロジェクトの名前を変えるかどうかの投票が行われています。

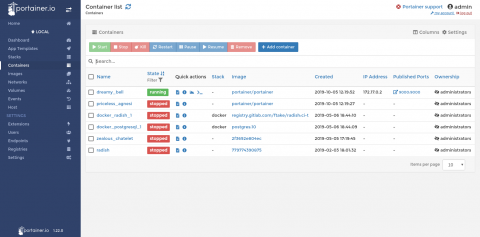

最初のセッションは「Using Portainer (Docker Container Management) at openSUSE Leap 15.1」を聴きに行きました。Portainer はコンテナをデプロイ、管理するためのウェブアプリケーションで、テンプレートからのアプリケーションのインストールやネットワーク、ボリュームの管理までできてしまいます。単純に動かすだけであれば、インストールもとても簡単で、Docker が動いているローカルマシンでは、とりあえず動かしておいても良いかもしれません。

docker run -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -p9000:9000 portainer/portainerお昼ご飯はお弁当。写真には写っていませんが、お弁当には果物が付きもので、ジョグジャカルタはバナナでしたが、バリ島ではみかんのようです。

午後は「We are openSUSE Asia Community」という、Sunny 提案のワークショップ枠の講演へ。中身はみんなで分担しており、openSUSE.Asia のホスト募集、日本のコミュニティの紹介、グローバルコミュニティへの参加方法について20分ほど話しました。

写真はKukuhによるインドネシアコミュニティの紹介で、企業訪問もしているのだとか。遅れていた Shobha もここで合流し、無事インドコミュニティの話を聞くことができました。この1年の間に openSUSE のインストールイベントや、定期的なミートアップを始め、熱心な学生もいるそうです。

裏番組だった hatochan の発表を見に行くと、発表の最後でのお土産タイムで前回同様盛り上がっていました。

1日目の夜は発表者、ボランティアを交えてのパーティ。日本人チームはここでも徒歩を選択。野生の鶏(放し飼い?)を見つけたりしながら会場へ。交通量が比較的多く、空気が良くないのであまり歩きすぎないことをオススメします。

パーティはご飯をそれぞれ取って、あとは適当にテーブルで話すスタイルでした。私はインドネシアからの発表者が集まるテーブルへ。2017年に発表者として日本に来てくた Moko と Alin 夫婦が今年生まれた子供を連れで参加していたりすごい。

日本政府のインダストリー4.0の政策について聞かれて(具体的に何もできていない話が多くて)回答に困ったので、hatochan を呼んで来たときの図。

1日目の録画とハイライトはこちらにあります:

VIDEO

VIDEO

2日目

今回のロゴコンテストの優勝者への記念品の贈呈に続いて、これまでの openSUSE.Asia Summit の記録が集められたアルバムが Sakana から Kukuh へ。そろそろページが足りなくなりそうな予感です。

この後、Simon と GNOME の Neil からそれぞれキーノート。OSS の活動するときに、人にはキャパシティがあるんだから、燃え尽きるなよという話や、Jim Zemlin が2017年は Linux デスクトップの年だという発表をしたときに Mac を使っていたと言うような話がありました。(レポートが長くなってきて、だんだん適当になってきました)

2日目の最初に私の発表。内容は openSUSE Conference と同じで Geeko Magazine についてでした。Douglas からは LibreOffice からコピペじゃなくて、インポートしないの?と聞かれましたが、LibreOffice から良い感じにスタ イルを Scribus 上のものとマッピングしてくれないと意味が無かったりで使っていないです。Sunny からはどのくらいの期間でどのくらいの量を売り切るのかという質問で、1年以内に150部配りきっています。

前から気になっていた Cedric による Uyuni の話へ。Uyuni の使い方の話をすっ飛ばして開発の話でした。Uyuni は SUSE Manager の upstream という位置づけで(SUSE Manager は space walk の fork だった)、OS をインストールしたり、構成管理をするためのウェブアプリケーションです。

Uyuni のフロントエンド部分は Spring + JSP の Java ウェブアプリケーションで、裏側では Salt Stack など色々なものが動いているようです。Maven ではなく OBS から依存するライブラリを取ってくる仕組みを使っているなど、開発するときにはいろいろとはまりどころがありそうです。

井川さんの「How to Participate Open Source development」。

井川さんと同じ時間帯にやっていた Ish の MicroOS ワークショップが気になり15分だけ様子を見に行きました。cgroup の説明から podman コマンドの使い方など、裏側の話もちょいちょい入っており、日本で1回、このハンズオンをやってみても良いかもしれませんね。

いよいよ2日間の Asia Summit もクロージングへ。イベントのラストはライトニングトーク大会です。といっても、Sunny がもっと英語で話そう、今から前に出てきて1分間話せたら、お土産をあげようと言った発表!?をやったりと、自由な感じでした。

ドラがとてもでかい!本来であれば、大学のフォーマルなイベントで使用するためのものだそうです。

インドの Shobha による来年の Asia Summit を Delhi の Faridabad で開催する提案。昨年に引き続き2回目の提案で、課題だった今年はローカルの体制もだいぶ強化されました。

VIDEO

VIDEO

3日目

楽しい楽しい Ubud と Uluwatu への 1 day ツアーのはずが、お腹を壊してホテルに1日籠もっていました。なのでレポートはありません…。食べ物に気をつけるのはもちろんですが、疲れて抵抗力が落ちるのも危険です。

4日目

午後には体調がだいぶ良くなったので、昼過ぎから車をチャーターして、1日遅れで Ubud へ連れて行ってもらいました。帰りの便は翌日の0:45だったので、荷物を載せて行き、空港で降ろしてもらいました。

おわりに

openSUSE.Asia Summit は発表を聞くだけのイベントではなく、openSUSE コミュニティメンバーが集まり、face to face でコミュニケーションを取るためのイベントです。きちんと発表プロポーザルをかければ(コツがあります)、発表のハードルもそれほど高くありません。旅費についても openSUSE Travel Support Program により、最大 80% 補助が出るため、時間だけ確保できれば心配はありません。ぜひ、来年は参加してみて下さい。

By Syuta Hashimoto @

2019-08-08 18:42

橋本修太です

私が、では無く、ユーザ会で、なのですが、「日経Linux 9月号」に「openSUSE Leap 15.1がリリース 会議では今後の方針も明らかに」と題してレポートを書かせて頂きました。(文責は私でございます。)

内容は、「GeekoMagaze 2019 夏」号で武山さんが記事にされているLeap15.1の紹介から要点と、5月にニュルンベルグで開催されたopenSUSE Conference 2019のレポートです。

Leap 15.1は、マイナーバージョンアップリリースなので目玉機能とかよりは15.0からのスムーズな移行に重点が置かれているのですが、それでも細かい所は結構かわっていて(YaSTやカーネルへのパッチなど)、openSUSEユーザはもちろん、ユーザで無くとも興味を持って頂ける記事となっています。

是非、この記事で状況を把握していただいて、openSUSE Leap 15.1 を使ってみましょう

日経Linux 9月号 オフィシャルはこちら

Category

openSUSE ,

レポート |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2019-08-04 14:12

2019/08/04 画像サイズが小さかったのを、フルサイズに修正しました。 携帯用をアップしました。 ※※画像はサムネイル表示になっています。フルサイズは「名前をつけてリンク先を保存」で保存してください。※※ ** IMPORTANT ** image is thumbnail. If you want to get this wall papers, you should download which linked to. openSUSE mini Summit 2019でも、「欲しい!」とお声を頂いた、Geeko Magazine表紙に描かれたキャラクターの壁紙をアップします。

ぜひぜひ、ダウンロードしていただいて、デスクトップをかわいらしく飾ってください!

イラスト作成者からのコメント「携帯壁紙とか希望があれば、コメントいただければ作りますよー」

※2019/08/04 ご希望を頂いたので、携帯壁紙作成して頂きました。希望くださった方、イラスト作成者さん、ともにありがとうございます!

【デスクトップ用】

【携帯壁紙用】

Category

Geeko Magazine ,

デスクトップ |

受け付けていません

By ftake @

2019-07-30 23:56

この夏もGeeko Magazine を発行します。2014年冬から始まった Geeko Magazine Special Edition はついに10巻目となりました。

最初の頒布は8月12日(月)コミックマーケットC96 南 ラ-03a です。今回から入場時にカタログに付属のリストバンドが必要になりますのでご注意下さい。コミケの後は技術書典や OSC 東京で頒布予定です。

今回の内容はこんな感じです。ちょっと難しめかもしれません。

openSUSE Leap 15.1 リリース! 仮想マシンは遅いのか?仮想マシンと物理マシンのディスク I/O 速度比較 Docker Compose とは何が違う?Rails アプリを Kubernetes にデプロイしてみた Docker・Kubernetes の永続化ボリューム攻略 eBPF を用いた PostgreSQL のクエリショル時間の計測 鏡の向こう第5話: 放課後 それでは、日本 openSUSE ユーザ会のスペースでお待ちしております。

Category

Geeko Magazine ,

openSUSE |

受け付けていません

By ftake @

2019-07-29 00:36

年に1回の openSUSE ユーザーが集まるイベント、 openSUSE mini Summit を 7月20日に開催しました。近年は Open Source Summit Japan の翌日に開催しています。今回の参加者は26名でした。

今回の会場はサイバートラスト株式会社の会議室を使わせて頂きました。ありがとうございました。

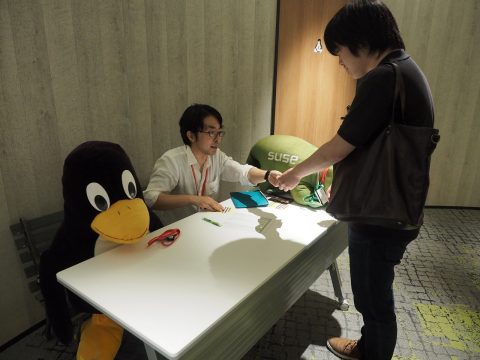

受付は特大ギーコとTuxが並びました。 オープニング

オープニングでは、昨年の mini Summit から今日までの活動を振り返りました。参加した OSC などのイベントと開催したイベントは17回ありました。また昨年末には Advent Calendar に参加し、7人で25日分のブログ投稿を行って完走することができました。

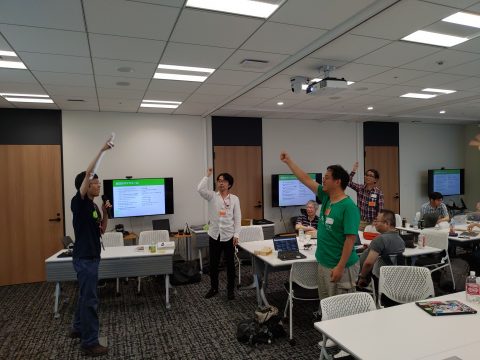

次にアイスブレイクで、参加者全員に自己紹介をしてもらいました。 1人持ち時間30秒で 、読んで欲しいお名前と、興味のあること、お仕事、関係するコミュニティなどを話してもらいました。

アイスブレイクの様子 openSUSE Leap 15.1 リリース!

発表者: ftake

15.1 のカーネル、Snapper の容量表示、YaST の改良点を中心に説明しました。会場には Debian や Ubuntu のコミュニティからも参加者がいたため、SLE とパッケージはバイナリレベルで同一なのか?といった質問が出ました。(ソースレベルで同一で、バイナリは異なる)

openSUSE Conference 参加報告

発表者: ftake, hashimotosyuta, masayukig

openSUSE Conference の参加者が前に出て、写真を見ながら当日の様子を紹介しました。ソーセージとビールの写真が多めだったかもしれません。

openSUSE with OpenSDS

発表者: hashimotosyuta

様々なストレージエンジンをコントロールして、ストレージを作成できる OpenSDS を openSUSE で使う話です。残念ながら今のところ openSUSE 向けのパッケージは用意されていないようです。

Kubernetes the hard way on openSUSE OpenStack cloud

発表者: masayukig

GCP に手作業で Kubernetes をインストールする Kubernetes the hard way の紹介、新しいお家 Open Stack クラスタの紹介と、この Open Stack 上に Kubernetes クラスタを構築する話でした。https://github.com/masayukig/k8s-the-hard-way

openQAを使ってテストケースを作成してみる

発表者: nagayasu

openQA は openSUSE の自動テストで使用されている GUI テストツールです。openQA をローカル PC にインストールし、Live 起動のディストリビューションのテストのデモが行われました。

openQA について ショートトーク

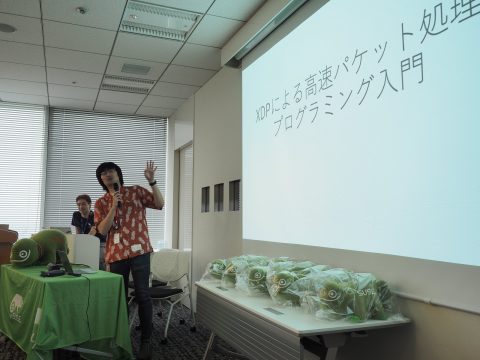

emaxer さんと鹿さんによる飛び入り発表。XDP のパケット処理の話は OSC 京都で聞けます。

XDPによる高速パケット処理のショートトーク じゃんけん大会・クロージング

中サイズのカメレオンのぬいぐるみや、Tシャツなどがもらえるじゃんけん大会を行いました。プレゼントの数は十分にあったため、みなさん何かしら持って帰れたのではないかと思います。

じゃんけん大会 集合写真 リリースパーティ

すぐ隣のラウンジに移動し、少し遅めの Leap 15.1 のリリースパーティを開催しました。スパークリングワインで乾杯!

今回は初めての方も多くいました、じっくり交流して頂けたのではないかと思います。

By Syuta Hashimoto @

2019-06-03 23:29

橋本修太です

5/24 – 26、ドイツのニュルンベルク(SUSEの本社がある街)で開催された openSUSE Conference 2019 に参加してきましたので、レポートしたいと思います。

会場 Z-Bau

ライブハウスのようですね。大きな大学が無いので、ニュルンベルクで開催する時は、こういった所なのだとか。中央奥の入り口から入るメインホールは、200〜300人くらいは入れそうでした。

向かって左側はオープンテラスになっていて、ランチが振る舞われたり、二日目の夜は15.1のリリースパーティーをしたりしました。

フレンズ

日本からは、武山さん、井川さん、私、の三名で参加させて頂きました。

しかし、現地にもう1人、日本人の方が・・・・

japanese member

そう、SUSEのカーネルメンテナーである、岩井さんにご挨拶させて頂きました。ずっとお会いしたかったので、めっちゃうれしかったです。岩井さんは、そんなはしゃぐ私に良く接してくださる、ナイスガイな方でした。

台湾からは、Joshsi、Kimlin, Iceの三名が参加されてました。去年のopenSUSE.Asia Summitで一緒だったらしいのですが、私は面識がなく・・・申し訳ない。しかし、そんな私にもとても仲良くしてくださいました。

今年のopenSUSE.Asia Summit開催国、インドネシアからはEdwinとSaputroが参加していて、Asia Summitに付いて皆と色々と議論していました。

インドからはAsia Summitのslackでお話しているAmey、それと、モーリシャスからパワフルなIshなど、各国の面白い方達と知り合うことが出来ました。

boardの方達も、良い方達ばかりで、私の挨拶に気軽に答えてくださいました。

私の英語力が拙く、あまりテクニカルな会話で盛り上がれなかったのが残念でしたが、世界中のopenSUSE熱を感じる事が出来ました。

セッション

色々と面白いセッションが続きました。そんな中からいくつかをピックアップしてみたいと思います。

YaST – Yet another SUSE Talk? by Thomas Di Giacomo

基調講演は、SUSEのCTO、Thomasの、SUSEとopenSUSEの協調関係に付いてでした。

Thinking About openSUSE HCL by Joshsi

台湾のJoshsiから、HCLの現在と提案についてのセッションでした。Joshsiはハードウェア屋らしく、自然と興味がこういう方向に向くのだとか。

”Kubernetes The Hard Way” on openSUSE Cloud environment by Masayuki Igawa

井川さんの発表は、”Hard Way”チュートリアルの紹介と、それを自分で構築したOpenStackでやってみた、という話でした。

Geeko Magazine: A Technical Magazine on openSUSE, edited on openSUSE by Fuminobu Takeyama

武山さんの発表は、Geeko Magazineについてでした。色々な国の方が興味津々に聞いていて、「翻訳用のデータは、いつ、どうやってアップするんだ?」とか、「なんでグローバルでやらないの?」といった、めっちゃポジティブな質問が飛び交いました。Geeko Magazine、世界に注目されてます。

openSUSE MicroOS in Production by Ish Sookun

モーリシャスのIshは、Kubicのプロダクションユースケースの紹介でした。タイトルはMicroOSになってますが、これは直前にRichardがKubicメインでは無く、MicroOSメインのリリースを行ったため。Ishは全面的にこの方針に賛成みたいですね。

Kubic with OpenSDS by hashimotosyuta

不肖、私も発表させて頂きました。統一的なストレージ管理プロジェクトであるOpenSDSと、Kubicからのストレージ利用の話をさせて頂きました。

しかし、ビデオがYouTubeにあがってるのですが、英語があんまりだねといった感じのコメントを頂いてしまいました。真剣に練習して、きちんと伝えたい事を伝えられるようになりたいです。

あと、ユースケースの話も聞きたい、という意見もあって、そういう話をした方がこういうカンファレンスでは良いのかも、と思いました。

Why you should choose openSUSE Kubic? by kimlin

台湾のkimlinによる、Kubicの紹介とインストール方法の案内でした。インストール方法の案内、私が前にOSCで発表したり、GeekoMagazineに書いたりした内容に似ていて、びっくりです。Kubicの入りやすさは、世界共通のようです。

openSUSE Leap 15.x Kernels: Status Quo by Takashi Iwai

岩井さんの発表は、15.1のカーネルについてでした。バックポートの8割方はドライバで、ドライバはユースケースが限られるのでユーザーによるテストもあまり進んでいない現実があるのだとか。カーネルメンテナの苦労の片鱗を窺い知れるお話でした。

印象的だったのは、openSUSEとSLESとで、カーネルのソースは一緒だよ、バイナリは違うけどね、という表現でした。

まだまだありましたが・・・・

以上、かいつまんで紹介させて頂きました。openSUSE Conferenec 2019のセッションは、YouTubeにあがってます ので、是非みなさんも興味のあるものを聞いてみて下さい。

観光

ドイツについた日に、フランクフルトを少し観光し、帰る日に、ニュルンベルクを少し観光させて頂きました。あと、カンファレンスの終了後も、時間があればニュルンベルクの名所を回らせて頂きました。

Nuremberg

SUSE

SUSE本社にもお邪魔させて頂きました(外側からだけですが・・・)

ニュルンベルクはパンもソーセージも美味しく、街並みもきれいでとても印象に残る街でした。

来年はどこ開催かは決まってませんが、英語を練習して、また参加したいと思います。

その前に、秋のopenSUSE.Asia Summitですね。特にアジアの方達は、このイベントでお会いしましょう。

openSUSE、参加された皆さん、愉しいイベントをありがとう!

Category

イベント ,

レポート |

受け付けていません