By ribbon @

2023-12-08 19:53

この記事は openSUSE Advent Calendar 2023 の8日目です。

前回の記事 で、omegat-textra-plugin の最新版(v2022.2.2)が動かない、と詳解したのですが、実は、omegat-textra-plugin の公式サイトは github から codeberg に引っ越していたのでした。そちらの方では引き続き開発が行われていて、最新版は v2023.2.0 になっていたのでした。このバージョンをインストールすると正常に動きました。

coreberg への引越は、少なくとも2022年7月以降と思われます。そのため、各所に散在している omegat-textra-plugin の説明資料には古い開発サイトへのリンクしかないので、新しいサイトがあることに気がつきませんでした。

Category

Tips ,

デスクトップ |

受け付けていません

By ribbon @

2023-12-05 23:03

この記事は openSUSE Advent Calendar 2023 の5日目です。

openSUSE 15.6 にむけて、packaeges-i18n の翻訳を始めています。翻訳は Weblate を使うのですが、対話的にWebベースで作業をすると結構手間がかかります。量が多い場合は、翻訳対象データをダウンロードし、ローカルで作業した方が速くなります。OmegaT を使うのが便利です。さらに、NICT が開発した機械翻訳システム textra を併用すると翻訳効率が大幅に向上します。そのために、OmegaT 用のプラグイン も用意されています。

openSUSE の packages-i10n の翻訳は、しばらく前から上記の組み合わせで作業を行っていました。Weblateから未翻訳分の行を gettext po 形式でダウンロードして OmegaT で翻訳、仕上がったら po ファイルをアップロードすれば作業は終わります。textra がかなりきれいに訳してくれるので、1日あれば数百行の翻訳をこなす事ができます。今これを書いている時点でも、カテゴリ x (先頭が x で始まるパッケージ群) の追加翻訳数百行をだいたい1日で終えています。

しかし、環境を最新のWindows11にするため、OmegaTとプラグインも最新にした所、動作エラーとなり、原因を捜すのに苦労しました。結論から言うと、OmegaT用のプラグイン最新版(v2022.2.2) では Windows10/11 環境での OmegaT では動作しません。一つ前のバージョン v2022.2.1 では動きます。もしも、他の翻訳に OmegaT+textra を使う事を考えているのであれば注意してください。

Category

Tips ,

その他 ,

デスクトップ ,

文書作成 |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2023-12-04 08:00

ALP (Adaptive Linux Platform)は、SUSEとopenSUSEで開発している次世代OSのベースです。イミュータブルで軽量な仕様となっています。

この冬発売のGeeko MagazineにインストールとCockpitというブラウザから管理できるアプリの体験記を書いていますので、ぜひ皆さん試してみてください。

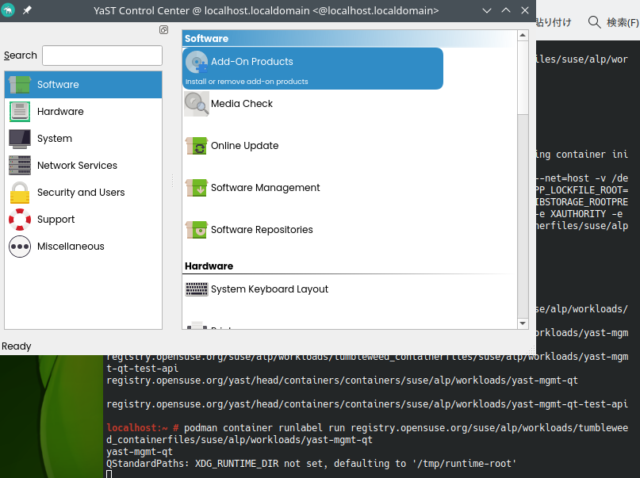

さて、今日は昨日の続きでALPの上でYaSTを動かしてみます。今日はX版です。方法はこちら に書いてあるのでその通り行っていきます。

X版の画面表示は、SSHのXフォワーディングでSSH接続元に表示する方法です。

まず、ALPにSSH Xフォワーディング用のパッケージを入れます。

ALPはイミュータブルのため、通常のzypperコマンドではなく、transactional-updateコマンドでパッケージを一時領域にインストールし、その後、リブートして有効化します。

# transactional-update pkg install xauth && reboot次にALPにログインするときに、Xフォワードのオプションをつけます。

ssh -X syuta@192.168.122.114

yastはroot権限が必要なため、suを行います。

su -そして、実行するコンテナを特定します。

# podman search yast-mgmt-qtドキュメントにあるイメージを見つけます。

registry.opensuse.org/suse/alp/workloads/tumbleweed_containerfiles/suse/alp/workloads/yast-mgmt-qt

ではこのイメージを実行しましょう。完了するとSSH接続元にYaSTの画面が表示されます。

# podman container runlabel run registry.opensuse.org/suse/alp/workloads/tumbleweed_containerfiles/suse/alp/workloads/yast-mgmt-qt無事表示されました。各メニューへもアクセスできます。またALPの制御が楽になりましたね。

背景のコンソールがALPにログインしている状態、手前のYaSTがホストPCに表示されているウィンドウです

Category

Tips |

受け付けていません

By ribbon @

2023-11-28 21:18

openSUSE 15.5 で試したのですが、GlusterFS の中の glusterd は peer との通信にデフォルトで IPv6 で通信しています。 /etc/hosts に IPv4 アドレスでホスト名を指定してもそこを見ません。

option transport.listen-backlog 1024

と言う行を追加する必要があります。

Category

openSUSE ,

Tips ,

サーバ ,

ファイルシステム |

受け付けていません

By ribbon @

2023-05-31 22:13

openSUSE にログインする時は、ほとんどWindows マシンから Teraterm を使っています。編集はほとんど emacs です。しかし、ある日から突然、emacs の編集ができなくなってしまいました。 Ctrl+Space を入力しても set-mark-command が聞かなくなってしまったのです。

幸いにも、このキーバインディングは変更可能でした。そこで、まず使わないであろう、Windows+Space に変更することで難を逃れました。

Category

Tips ,

その他 ,

文書作成 |

受け付けていません

By ribbon @

2023-05-05 19:51

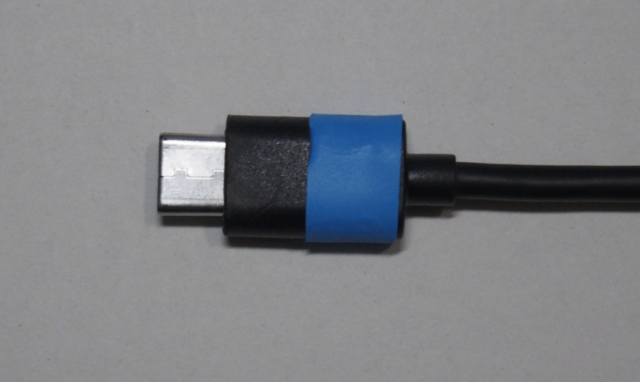

最近では、Video系はHDMI/Display Port、信号系は USB Type-C で統一されつつある感がしますが、まだまだ古い機種があると、種々のコネクタ形状のケーブルがたくさんあります。USB でも mini/micro なものもありますし、カメラなどに繋ぐケーブルもあります。そして、それらはほとんどが黒色。USB3のタイプAコネクタ内部は水色になっていますが、それを除くとぱっと見ただけでは区別が付きません。

熱収縮チューブとは

熱収縮チューブとは、その名の通り、加熱することで縮まるプラスチックチューブです。色、太さ、性質など、種々の特性を持ったチューブが各社から販売されています。ヒシチューブとかスミチューブとか、商品名で呼ばれることもあります。100均ショップなどでも売っていますが、ホームセンターなどでも取り扱いはあるようです。今回は、秋葉原まで行って買ってみることにしました。秋葉原ではガード下のお店(だいぶ減っちゃいましたけど)で、種々の色を混ぜた、サンプル品を売っていますので。複数の幅のものを買っておきました。

スミチューブサンプル品 取りあえず試してみる

今回入手したものは住友電工が作っている、スミチューブでした。おおよそ熱を加えると径が1/2くらいになります。そこで、比較的径が細い所に使ってみることにしました。

MicroUSBコネクタに巻いてみる まるごと覆うのは諦める

段差がある所を覆うのは無理そうと諦め、コネクタ部分の一部を覆うようにチューブを付けて見ることにしました。それだと手軽ですぐに判別がつきます。ただ、コネクタ部分は結構分厚いので、買ってきたサンプル品では、タイプAのコネクタにはうまく入りませんでした。Type-C のコネクタにはうまい感じで入ったので、そちらだけ付けて見ました。

USB-TypeC コネクタに巻いてみる

Category

Tips ,

その他 |

受け付けていません

By ribbon @

2023-01-28 18:17

openSUSE 15.4 では、emacs が動かなくなることがあります。その問題と、暫定的な解決方法は、https://blog.geeko.jp/syuta-hashimoto/3113 に書かれていました。

しかし、今試してみたところ、rpm -e コマンドで、hunspell,hunspell-tools を抜くことで、emacs を問題なく起動することが出来ました。

emacs がうまく起動しなかった場合、上記の方法も試してみてください。

Category

Tips |

受け付けていません