By HeliosReds @

2008-11-17 12:05

2008年11月29日(土)に楽天テクノロジーカンファレンス2008というイベントが開催されます。楽天主催ということで Ruby のまつもとゆきひろ氏の基調講演が予定されていたり、懇親会も噂の楽天タワーのカフェテリアで行われるなど、豪華な催しとなりますが、その中の1トラックとして、各 Linux ディストリビューションの開発者、コミュニティ・コアメンバーを集めたトークイベント 「ディストリビューション大集合」 が開かれます。openSUSE もパネラーとして参加いたしますので、お時間のある方はぜひご参加ください。

開催日時・会場等

- 日時:2008年11月29日(土)12時:受付開始、13時:開演(イベント全体)、18時30分:懇親会開始

- 会場:楽天株式会社 楽天タワー (最寄り駅:りんかい線「品川シーサイド駅」より徒歩1分、京浜急行線「青物横丁駅」より徒歩7分)

- 料金:無料

内容

よしおかひろたか氏 (カーネル読書会、ミラクル・リナックス株式会社) の司会進行の下、各ディストリビューションのコミュニティで精力的に活動を続けているパネラーによるそれぞれのディスリビューションの特徴、コミュニティ活動などについての紹介に続き、各ディストリビューションが共通して抱える悩みや問題、今後の課題や活動について議論していきます。「開発者が幸せになるための方法論とは?」「ディストリビューション開発に参加する方法」など興味深い話題の飛び交うセッションとなるでしょう。

参加予定プロジェクト(順不同、変更の可能性もあります)

slax-ja、Momonga Project、Ubuntu Japanese Team、Gentoo Linux Users Group Japan、Project Vine、openSUSE、Debian JP Project、The CentOS Project

参加方法

参加申し込みのページからお申し込みください。

楽天テクノロジーカンファレンス運営事務局よりの案内文

技術コミュニティ活動にご参加の皆様へ

オープンソースをはじめとする各種技術コミュニティでご活躍の皆様におきましては、インターネット上のサービスへの各種貢献に感謝申し上げます。

この度、弊社では技術コミュニティの皆様への感謝と今後の発展の一助とすべく、テクノロジーカンファレンスの開催を決定いたしました。

本イベントを技術コミュニティの皆様同士の交流と技術情報の交換・議論に役立てていただきたいと考えております。

つきましては、開催と参加登録の情報をご案内申し上げます。

詳細については決まってない点が多くございますが、現在各方面のご協力を頂きつつ進めております。プログラムの詳細は参加登録いただいた方へ、11月21日(金)までにご案内さしあげる予定です。

現時点でお知らせできる内容が少なくて恐縮ですが、コミュニティの皆様の参加を歓迎したく、まずは皆様のご予定に加えていただきたく、ご連絡させていただきます。

楽天テクノロジーカンファレンス運営事務局

森正弥(楽天技術研究所)

橘俊男(開発部 アーキテクトグループ)

=========================================================

<<ご案内>>

●イベント名

『楽天テクノロジーカンファレンス2008』

●開催日時

2008年11月29日(土)

12時:受付開始、13時:開演、18時30分:懇親会開始

●参加登録方法

以下のURLよりお申し込みください。

https://www.rakuten.co.jp/event/techconf/2008/

(個人情報取り扱いポリシーについては、登録ページにリンクと詳細がございますので、そちらをご参照ください)

●内容(予定)

・基調講演(Ruby開発者 楽天技術研究所フェロー まつもとゆきひろ)

・招待講演(RBC 会長 最首英裕 氏)

・楽天における技術活用紹介

国際開発の取り組み

オープンソース開発の取り組み

楽天技術研究所の研究開発の取り組み

・技術コミュニティ毎のセッション

Ruby,PHP,Linux

・懇親会

●場所 楽天株式会社 『品川シーサイド楽天タワー※』4F

※『品川シーサイド楽天タワー』のご紹介

【地図情報URL】

http://www.rakuten.co.jp/info/map/shinagawa.html

【住所】

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番3号

品川シーサイド楽天タワー

【交通アクセス】

○りんかい線品川シーサイド駅(C出口)より徒歩1分

(品川シーサイド駅より連結)

○京急青物横丁駅より徒歩7分

皆様のご登録をお待ちいたしております。

*────────────────────*

楽天株式会社 – Rakuten,Inc. –

テクノロジーカンファレンス2008事務局

E-mail:info-tc2008@mail.rakuten.co.jp

*────────────────────*

本件については、楽天株式会社様運営の「楽天テクノロジーカンファレンス2008」内でのイベントとなりますので、お問い合わせはテクノロジーカンファレンス2008事務局までお願いいたします。また、参加お申し込みに当たって入力が必要となる個人情報については、本サイト(Geeko.jp)、openSUSE プロジェクト/コミュニティ及びノベル株式会社が取り扱うことはありません。(個人情報の取扱いについてご質問がある場合は同社の「個人情報保護方針についてのお問い合わせフォーム」までお願いします)

Category

openSUSE,

TOPICS,

イベント,

ニュース,

開催情報 |

受け付けていません

By HeliosReds @

2008-10-15 17:27

いつの間にか openSUSE Weekly News の翻訳責任者扱いされて逃げ場を失いつつあるような…。

ことの発端は、OSC の会場で、顔を出してくれた belphegor-belbel 氏(現在 openSUSE のローカライズをほとんど一手に引き受けてくれている方)を Zonker に引き合わせたところ、Zonker が彼に対して「ニュースの翻訳をしてもらえないか」と打診したことに始まります。

ローカライズならば(リリース予定から逆算される締切りはあるにせよ)自分のペースでコツコツ進められるが、ニュースとなるとそれなりに即時性が求められる…ということで、 belphegor-belbel 氏は日本語 ML に協力者募集の投稿。行きがかり上私も手伝わないわけにはいかないだろうということで、試しに先週出た第41号を翻訳してみてどの程度手間がかかるものか感触をみてみたんですが…。

英語版原文に日本語版へのメタリンクを張っておいたらどうやら Weekly News の責任者である Jan-Simon Möller に見つかってしまったようで、今週の第42号で「Weekly News が日本語でも読めるようになりました」とアナウンスされちゃったではありませんか!

しかも、昨晩 X-Chat を立ち上げて IRC の #opensuse-project チャンネルにつないだまま寝てしまっていたら、寝ている間に Jan-Simon Möller からメッセージが届いていて、これからのことについて「よろしく」とか言われちゃってるし(笑)。…まったくもって油断も隙もあったもんじゃありません!

…ということで、これから息が続く限り毎号、翻訳が中途半端なままになってしまうこともあるかと思いますが、せっせと日本語ページを作っていこうと思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。なお、引き継いでくれる方(笑)、手伝っていただける方は常時 Welcome! ですので、連絡お待ちします。

By ytsuji @

2008-08-15 17:20

米国に次いで日本国内でも7月16日から「コミュニティ・パテント・レビュー」が試行されているのをご存知ですか?

先行する米国では、米特許商標局が、IBM、Open Source Development Labs(OSDL)、オープンソースソフト(OSS)コミュニティー、学術界とともにイニシアチブを立ち上げ、下記の3つの取り組みを行っています。

- Peer to Patent (旧名称:Open Patent Review)

- Open Source Software as Prior Art

- Patent Quality Index

日本で試行が始まった「コミュニティ・パテント・レビュー」は、米国の「Peer to Patent」に倣ったもので、企業や大学等の研究者・技術者等からなるコミュニティのレビュアーが、インターネット上で、先行技術の提示や特許性についての評価等の特許出願に対するレビューを行い、その結果、有益な先行技術を、特許審査の際の参考資料として特許庁審査官に提示するシステムです。

現在、情報分野等における技術知識を有する研究者、技術者又は知的財産担当者等を対象にレビュアーの募集が行われています。ご興味のある方は下記URLにアクセスして、レビュアーとして登録されてみてはいかがでしょうか?

レビュアーの役割って?

特許出願されたもののうち、期間内(出願から3年以内)に出願審査の請求があったものについては、特許庁審査官による審査を経て特許査定となった後、設定登録(特許料納付)が行われたものについて特許権が発生します。

「コミュニティ・パテント・レビュー」におけるレビュアーの役割は、「特許庁審査官による審査」に関してレビュアーの有する技術的知識を提供することです。

具体的な例で考えてみましょう。

- あるソフトウェア企業から特許出願された技術が、あるオープンソースソフトウェアにおいて既に実装されている技術(=先行技術)であった

- その出願を審査する特許庁審査官がそのオープンソースソフトウェアに関する情報を知らない、もしくは、その情報を入手できなかった

- その特許出願された技術が、特許査定され特許権を得る

という様に、特許出願された技術に対する先行技術があるため、実際には無効な(新規性又は進歩性がない)特許が発生してしまうことがあります。

こういったケースにおいて、レビュアーが「その特許出願された技術は、既に○○というオープンソースで実装されていますよ。」という知識を提供することで、無効な(新規性又は進歩性がない)特許が発生してしまうことを未然に防止することができます。

「コミュニティ・パテント・レビュー」に関してご関心のある方へ

「コミュニティ・パテント・レビュー」には関心があるけど、「仕組みがよくわからない」、「特許明細書を読むのは難しい」という方がいらっしゃいましたら、弁理士さんのご協力を得てセミナーを開催することもできます。セミナー開催を希望される方は、本記事にコメントしてください。

By HeliosReds @

2008-06-13 00:53

<<Wednesday, June 11th, 2008 by Joe Brockmeier>>

openSUSE プロジェクトは、openSUSE ビルドサービス 1.0 の最初のリリース候補版をリリースしました。このリリース候補版により、openSUSE の構築にコミュニティが公式に参加できる体制をサポートするためのすべての機能が実装されました。これにより、開発者は build.opensuse.org で openSUSE に対して直接寄与することができるようになりました。

openSUSE ビルドサービスは当初から、パッケージやソリューションの構築において各グループが緊密に作業できるように、シンプルな協力システムを提供してきました。1.0 RC 1 リリースは、ビルドサービスを openSUSE の Factory ディストリビューションのようなより大きなプロジェクトに拡大するために、以前から備わっていた機能をより良いものとしました。

コントリビュータ(貢献者)にとって、今回の変更は以下のような意味を持ちます。

- 誰でも、公式パッケージャまたはパッケージチームによりメンテナンスされた開発真っ最中のパッケージを探し出すことができます。コントリビュータは、その開発中のバージョンに対する変更を提案することができます。

- どんなコントリビュータにも、自分が変更した分をプロジェクトに取り込んでもらうべくリクエストすることができるように、提案を処理し、通知するシステムが実装されました。

- 寄与された提案を取り込む前の段階で、品質の検証ができます。提案された変更が誰にとっても納得のいくものか、テスト構築してみることができます。

- ブランチ処理機能が改善されました。パッケージのブランチをセットアップすることが容易になりました。ブランチはオリジナルのパッケージと同様に構築することが可能で、なおかつ変更を加えることも可能です。

- 1.0 において、ソース処理が改善されました。これによってブランチを保守することが容易になり、すべてのコピーを取ることなく変更部分の履歴を取り置くことができるようになりました。このため、パッケージの最新版を元にしたフィーチャーを保守することが容易になります。ビルドサービスは、変更した要素を含む最新のパッケージを自動的に構築します。

これらの機能の大部分は、サーバサイドで実行されます。残りの部分については、コントリビュータが新機能の恩恵を受けられるよう、様々なビルドサービスのクライアント上で実行されます。

ビルドサービスチームはこの他にも、システムがより柔軟性に富み、使いやすくなるように、たくさんの小さな改善やバグフィックスを行ってきました。

openSUSE ビルドサービスは今や、協力体制を作るうえで”機能的な部分は完成した”と言えるでしょう。しかし、チームはユーザから多くのフィードバックがあることを期待しています。なぜなら、今やこれがディストリビューションの標準作業ツールとなっているからです。私たちはこのフィードバックに基づいてビルドサービスを改善するアップデートを今後もリリースし続けていきます。コントリビュータは、メーリングリストや Freenode の #opensuse-buildservice チャンネル上でビルドサービスについて語り合うことができます。

<< Translated by Satoru Matsumoto>>

※原文はこちら

Category

openSUSE,

ニュース |

受け付けていません

By HeliosReds @

2008-06-11 11:13

<<Tuesday, June 10th, 2008 by Joe Brockmeier>>

openSUSE プロジェクトは、openSUSE の3大英語専用サポートフォーラムである openSUSE Novell サポートフォーラム、suseforums.net、そして suselinuxsupport.de が統合された forums.opensuse.org が稼働を開始したことを、ここに報告いたします。forums.opensuse.org において統合されたフォーラムは、openSUSE コミュニティのために、サポートを求めることも openSUSE について語ることもできる場を提供します。

このフォーラムは、suseforums.net、suselinuxsupport.de、そして Novell フォーラムのスタッフがお互いに協力し合うことにより6月9日より稼働を開始しました。

この新しいインフラは、最高級のサービスを提供するために Novell の openSUSE プロジェクトに対するサポートの一部として Novell によりホストされています。

forums.opensuse.org に配置されたフォーラムは、早速利用可能となっています。Wiki、Bugzilla、その他のサービス用に既に openSUSE のアカウントを取得しているユーザは、そのままそのユーザ名をこのフォーラムでも使うことができます。suseforums.net と suselinuxsupport.de のユーザは、forums.opensuse.org で新しいアカウントを作成することができます。

稼働が開始したことをもって、フォーラムチームが openSUSE コミュニティをサポートするために新機能を追加する手を休めることはありません。統合フォーラムは、すべての openSUSE ユーザと貢献者に、交流したりお互いに助け合うためのより良い方法をもたらすための第一歩でしかありません。

このフォーラムについて質問やコメントがありましたら、フォーラムのスタッフは Freenode の以下の IRC チャンネル 上で見つけることができるはずです。

#opensuse-forums

<< Translated by Satoru Matsumoto>>

※原文はこちら

By HeliosReds @

2008-06-07 03:30

すでに3月にはその計画が発表されていましたが、いよいよ9日から forums.opensuse.org(6/7現在、まだ利用はできません)が動き始めるようです(アナウンスメント)。

この forums.opensuse.org というのは、suseforums.net、suselinuxsupport.de、forums.novell.com の”openSUSE support forums”という3大(英語)ユーザ・サポート・フォーラムを統合したもので、opensuse.org のユーザアカウントでそのまま利用できるものとなります。

フォーラムと聞くと、思い出すのは先日の Linux World での .org パビリオンのパネルディスカッションで聞いた、日本LDAPユーザ会/日本Sambaユーザ会の小田切さんのお話。

従来のオープンソース開発コミュニティにとって情報交換メディアのメインだったメーリングリストは、どうも、若い世代にとってはちょっと敷居が高いものらしく、新規参加者が少なく、また、投稿される量なども減少傾向にある。彼らにとっては、フォーラムだとか BBS だとかに書き込む方が気楽で、質問等もむしろそちらに投稿することが多いようだ。ところが、そういった質問に回答してあげられるだけの知識、経験を持っている「おじさん世代」にとっては、メーリングリストであれば質問は放っておいても自分の元に届くので「いっちょ答えてやるか」という気持ちにもなれるが、どんな質問が上がっているかわざわざこちらから覗きにいかなければならないフォーラムや BBS だと、どうしても面倒に感じてしまう。結果、フォーラムや BBS に投げられた質問に対してはあまり有効な回答が付かないか、あるいは中途半端な知識しか持っていない者による不正確な回答が氾濫しやすくなる。

確かに、opensuse-ja メーリングリストを見てみても、けして活発にやりとりが行われているとは言い難いし、他のコミュニティのメーリングリストを覗いてみても、やはり似たような状況。かたや、OKWave のような質問掲示板には毎日かなりの量の投稿が集まるし、openSUSE についてだけ見ても、2ch の方がむしろ活気があったりする。

質問する側からすれば、入り込みやすいフォーラムは魅力でしょうが、問題となるのは、回答してあげられる知識とモチベーションを持った人をどれだけ集められるか。今回の本家での動き、しばらくその成り行きを見ていって、盗めそうなノウハウはどんどん盗んでいきたいものです。

Category

openSUSE,

エッセイ,

ニュース |

受け付けていません

By HeliosReds @

2008-06-06 17:33

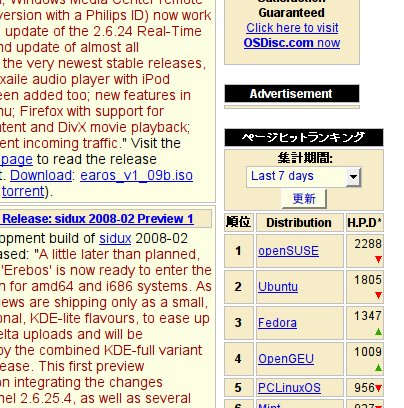

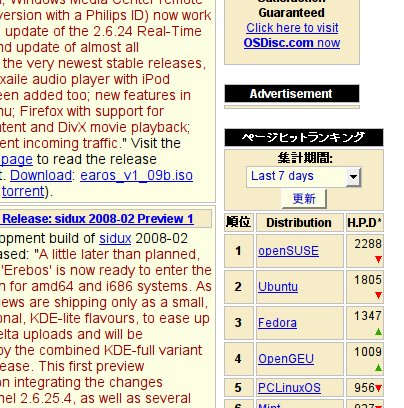

DistroWatch の”ページヒットランキング”で、デフォルト表示の “Last 6 months” だと首位は Ubuntu なのですが、集計期間を “Last 7 days” として表示すると、(6/6)現在、 openSUSE が首位に立っています。

ZDNet のブログ(英語)でも「もし Ubuntu をフォルクスワーゲンだとするなら、openSUSE はメルセデス・ベンツだ」と評価されているようで、11.0 のリリースに向けて皆さんの注目が集まってきているようです。

Category

openSUSE,

エッセイ,

ニュース |

受け付けていません