By Taniguchi Akira @

2024-06-09 16:13

英語でのアナウンスはこちら 。

私達は openSUSE.Asia Summit 2024 のロゴコンテストを開催することを宣言いたします!ロゴはイベントに対する考え方やアイデンティティを表すのに重要な役割を果たします。毎年のサミットごとに以前とは異なる独創性のあるロゴがサミットを主催するそれぞれのコミュニティを美しく反映してきました。今年のコンテストに参加して2024年のサミットのための素晴しいロゴをデザインしてください。

openSUSE.Asia Summit 2024 は日本の東京で開催され、詳細は間も無く公開されます(※訳注:2024年06月09日現在公開されています 。日本語訳はこちら )。ロゴコンテストは2024年7月21日に締め切られます。最優秀作品の作者には運営委員から感謝の気持として「Geeko Mystery Box(なにが入っているかはお楽しみ)」を送らせていただきます。

締切:2024年7月21日

最優秀作品発表:2024年7月29日

コンテスト募集要項:

ライセンス :ロゴは CC-BY-SA 4.0 ライセンスに準拠してください。また、openSUSE.Asia Summit 2024においてあなたの作品をロゴとして使用する場合、帰属(attribution(BY)- 著作権者の表示)なく使用出来る事とします。帰属(著作権者の表示)はサミットの Web サイト上で行います。オリジナリティ :ロゴデザインはオリジナルのものでなければならず、いかなる第三者の制作物も含んではいけません。フォーマット :モノクロとカラーフォーマットの両方を提出する必要があります。ファイル形式 :SVG 形式で提出する必要があります。コミュニティの反映 :ロゴデザインはアジアにおける openSUSE コミュニティを反映するものにしてください。禁止事項 :ロゴは以下を含まないでください。

何れかのブランド名や商標、及びそれらを連想させるもの

不適切、攻撃的、ヘイト表現、不法行為、中傷的、名誉毀損とみなされる可能性のあるイラスト

性的に露骨であったり挑発的であったりする表現

暴力や武器を連想させるような表現

アルコール、煙草、ドラッグの使用を連想させるような表現

人種、ジェンダー、宗教、国籍、身体障碍、性的指向、年齢に関する差別表現

グループや個人に対する偏見、人種差別、ヘイト、及び何らかの害を与えるような表現

宗教的、政治信条的なもの、あるいナショナリズムを連想させるような表現

ガイドライン :ロゴは openSUSE Project Trademark Guidelines を遵守する必要があります。ブランド :openSUSE branding guidelines はロゴのデザインの助けとなるでしょう(オプション)。

デザインロゴの提出は以下の内容と友に opensuseasia-summit@googlegroups.com に送信してください:

件名 :openSUSE.Asia Summit 2024 Logo Design – [あなたのお名前]連絡先 :あなたのお名前とメールアドレスデザイン理念 :あなたのロゴデザインに込められた理念を説明するドキュメント(TXT または PDF文書)ベクターファイル :ロゴデザインは SVG 形式のみ受け付けますビットマップファイル : 256 x 256 px 以上の PNG 形式のビットマップファイルを添付してくださいファイルサイズ :ファイルサイズは512KB未満になるようにしてください

openSUSE.Asia Summit 実行委員は全ての応募作品が要件を満たしているかを確認します。最終的な決定は実行委員が行ない、最高得点を獲得したデザインではない場合もあります。ロゴの作成には Inkscape の利用をお薦めしています。Inkscape はあなたのデザインワークのためのパワフルでフリーな、そしてオープンソースのベクターグラフィックツールです。

By Syuta Hashimoto @

2023-11-05 15:46

10月21日(土)に開催されました、openSUSE.Asia Summit 2023に参加してきました。

openSUSE.Asia Summit は、アジア地域で毎年開催されているopenSUSEコミュニティのカンファレンスです。2014年の北京を皮切りに、コロナ禍で開催されない年やオンライン開催の年などがありましたが、今年で9回目を迎えました。2017年には日本でも開催されています。

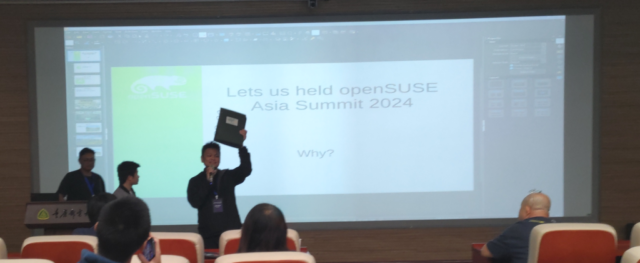

今年は中国の重慶にある重庆邮电大学での開催となりました。1日間の開催でしたが、学生を中心に200人ほどが参加し、非常に楽しく有意義なカンファレンスとなりました。

移動

私は関東圏に住んでいるため、成田から出発し、上海の浦東で乗り換え、重慶を目指しました。浦東は地下鉄を使って入国審査の場所まで移動して、また地下鉄を使ってゲートまで戻る、という、距離のある乗り換えになりました。僕が先入観で浦東は乗り換えだけで入国審査は重慶でやる、と思い込んでいたので、浦東で少し慌てましたが、各種クリアし無事乗り換えられました。

重慶についてから、僕のスマホにインストールしたeSIMが何故かアクティベートされないというトラブルに見舞われましたが(どうやらスマホの問題だったようです)、なんとか事前におろしていたキャッシュでタクシーでホテルまで向かい、翌朝、同じホテルに泊まっていたインドネシアからの参加者Edwinと奇跡的にばったり会うことができて、無事合流、会場にたどり着くことができました。Edwinには日本開催、翌年の台湾、そしてドイツのグローバルカンファレンスの時とずっとお世話になりっぱなしです。ありがとう、Edwin。

カンファレンス

受付にて 大学はかなり広く、寮なのか、住居用の高層ビルが並ぶ区画があったり、敷地内を移動するミニバスのようなものがあったりしました。そんな中、生徒やローカルメンバーに道を聞いたりして、なんとか会場の建物へ到着。会場では、写真の看板のような全体的にスタイリッシュなデザインの案内が僕たちを迎えてくれました。

ローカルメンバーは学生が多く、当日で20〜30人はいましたでしょうか?皆興味関心が深く、また何かあるとすぐ駆けつけてくれあれこれと調整してくれたりと、とてもよく動いていました。

会場は百人以上は入りそうな大きめの講堂のようなメイン会場と、隣の5人がけぐらいの円テーブルが10個ぐらいはいっている小部屋2つのサブ会場で構成されていました。大きく、入門者用のスピーチなどはメイン会場、技術的なお話はサブ会場、といった割り振りでしたが、サブ会場の人気が高く、小さめの部屋ですがいつも満席に近いぐらい参加者がいて、熱心に話を聞いていました。

なお、openSUSE.Asia Summitは英語か現地語での発表、スライドは英語、となっており、今回は発表は英語か中国語となっていました。恥ずかしながら僕は中国語は全くわからないので、中国語の発表はスライドや発表者の表情で聴いていました。

僕は自分の発表がメイン会場だったこともあり、基本的にメイン会場で聴いていました。その中から幾つかのセッションを紹介したいと思います。

基調講演

openSUSEのboardメンバーPatrick氏から、Geeko Foundationについての説明がありました。Open Source活動についての寄付やスポンサーシップを管理する団体のようです。

インドネシアからの参加者、Edwinの講演です。Edwinはインドネシアのユーザーグループで中心的役割を果たされています。今回は、openSUSE関連のミラーサイトをインドネシアで運用しているけれど、openSUSEがCDNを提供しだしたし、トラフィックがほとんど中国からだし、どうしていこうか?といった事を話されてました。

このセッションに限ったことではないのですが、僕の英語の聞く力が弱く、生徒たちとの質疑応答は内容を掴めなかったことが多かったので、リスニングをもっと磨かないとな、と感じました。

openSUSE Leapのリリースマネージャーである、Lubos氏のオンライン講演です。自宅のラズパイにMicro OS(openSUSEで開発しているイミュータブルOS)を入れて、NextCloudを運用してるぜ!といった話でした。

こちらはサブ会場での講演で、台湾から参加されたMaxの、クラウド利用について、それもAWS、Azure、GCPそれぞれの利用についてのお話と、そこでのopenSUSEを使う方法でした。

Maxはトークも上手で、参加されている学生さんたちとうまくコミュニケーションを取りながらとても楽しそうにセッションを作り上げていました。

なお、セッションは中国語で行われたため、残念ながら私は細かい内容は理解できずでした。

僕と同じく日本から参加された、武山さんの講演です。自身取り組み、解決された(道筋の見えた)xdg-autostart-generator問題について話されていました(openSUSE Leap15.5をKDEで使うとibusが起動しない問題です)。PRしたsystemdの動作部分の説明など、だいぶテクニカルな所まで説明されていたので、興味深かったです。

不肖、私も発表させて頂きました。私は最近Linux Foundation のレポートの日本語版作成について、翻訳レビューなどのお手伝いをさせて頂いているのですが、そこでレポートを読んでいてすごい楽しかったのでいくつか紹介させて頂きました。CI/CDやMicroGrid、オープンソースのメンテナーに関するレポートなど、結構多岐に渡る内容でレポートを選びました。

これはカンファレンスの後に知ったことなのですが、今回の参加者、特に学生さんたちは、大きく分けて、ITやオープンソースに興味がある人、と、英語などの別言語に興味ある人、の二種類の方がいらっしゃったそうです。僕のセッションなどはどちらかというと英語に興味のある人が参加されたようで、内容がちょっとテクニカルな部分があったので、もっと本当に入門的に紹介しても良かったかな、と思っています。

インドから参加されたAnushka氏の講演です。彼女はデザイナーらしく、デザインという形でオープンソースに貢献したいけれども、デザインをコントリビュートする方法や方式が無く辛い、といった事を話されてました。コードやドキュメントのコントリビュートは手順化されていたり、フォーマットがあったり、と、ある程度協調作業がしやすい環境が整ってますが、デザインの方にはそれが無い、そして必要だ、ということです。

openSUSEでEnlightenmentをメンテナンスしていたり、boardメンバーの時があったり、と、長年に渡りopenSUSEに貢献されているsimon氏の講演です。ALP(Adaptable Linux Platform イミュータブルなデスクトップ)の開発進捗具合について話がありました。openSUSEはALPをメインにする方向なので、僕も早いタイミングでALPを経験したいなと思っています。

openSUSE.Asia SummitのGlobal committeeであり、中心的な役割を演じている、中国から参加のSunnyの講演です。オープンソース活動を人生に取り入れる、組み入れることで、人生をより良くできる、より良いものに設計することができる、という講演でした。各スライド、中国語での説明のあと、概要を英語で話してくれました。

こういうお話によくある通り、質疑応答で、エビデンスはあるのか?みたいな質問が学生から(素直な疑問として)出たのですが、今回興味深かったのは、Sunnyが力強く意義について回答したのですが、その後、他の講演者が二名ほど熱くその学生(と参加者全員)に語り、拍手喝采になっていました。残念ながら中国語だったので内容はわからなかったのですが、オープンソースに対する熱い想いのようなものを肌で感じました。

なお、エビデンスうんぬんのあたりについては、Linux Foundationのレポートなんかはそのあたりの数値化、見える化、考察について書いてあったりするので、熱い想いを科学的に後押しできる日も近いのではないか(あるいはもう来てる)と考えています。

懇親会&1dayツアー

カンファレンスの後、懇親会で学生さん達とお話する機会を持たせて頂きました。その学生さんは日本語や日本文化への興味が高く、日本語を学んでいるところ、ということで少し話して頂きましたが、なるほど、好きなだけあって結構流暢に話されていました。アニメ文化が好き、ということだったのですが、逆に僕があまり詳しくなく、ちょっと申し訳ないなと思ってしまいました。アニメ文化が好きな方は多いので、少しづつでも情報入れていくのもいいですね。

翌日は世界遺産の大足石刻へ1dayツアーを組んでくださり、夕飯は磁器口という古き良き町並みを再現した所で重慶名物の火鍋を頂いたり、と、重慶を満喫させて頂きました。

この夕飯の時もなのですが、学生さんのITへの興味関心の強さが半端なく、将来こういうことしたい、とか、今こういう問題があって、とかいった話を熱心に話してくださいました。僕はスピーカーや実行委員として行くので、どちらかというと熱い思いを伝えるべき立場なのですが、逆に地元の若者たちに熱い思いを伝えてもらうカンファレンスとなりました。

帰国

翌日、一日自由に重慶を観光し、そしてまた上海経由で今度は羽田まで無事帰国しました。

重慶は思っていた10倍は大都市で、カンファレンスを通じて皆さん、特に学生さんたちの熱気を強く感じることが出ました。ローカルチームのリーダーhillwood、そしてローカルチームの皆さん、本当にありがとうございました。

重慶の夜景(の一部) 日本で二回目の開催もできたらいいですね。

来年の開催国はまだ未定ですが、皆さん、そこでお会いしましょう。

Category

openSUSE.Asia Summit |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2022-12-22 08:29

この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の22日目です。

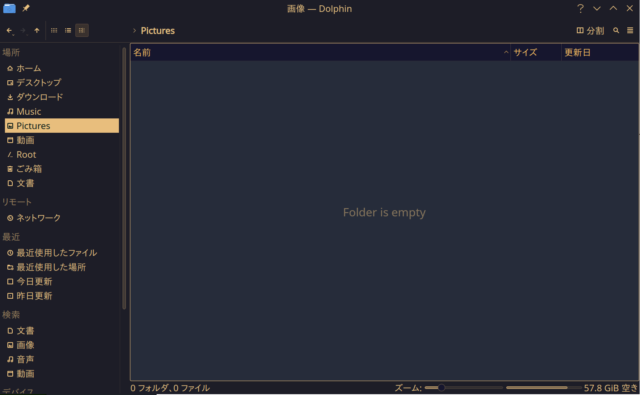

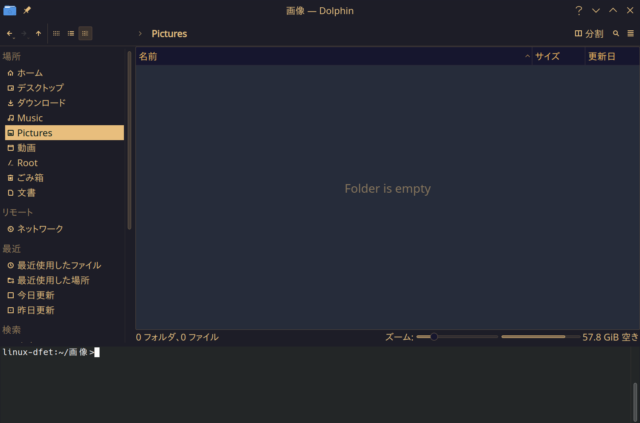

ファイルマネージャーにDolphinを使ってるのですが、開いているディレクトリでコンソールを即座に使う方法を紹介します。

方法

F4を押す

以上です。

普通のDolphinはこんな感じでコンソールはありません。

F4を押すと下部に開いているディレクトリをカレントディレクトリにしたコンソールが表示されます。

もちろん、コンソールとして使えます。

ウィンドウズでアドレスバーにcmdと打つとコマンドプロンプトが立ち上がるの、地味にいいなぁと思っていて、同等機能を探していたら見つけました。

最近はPDFの表示などをDolphinからすることが多いので、その横にあるテキストファイルをcodeで開きたい、とかいう時に重宝しています。

(と思ったのですが、ファイルを右クリックで「Visual Studio Codeで開く」が出てきましたね・・・)

Category

openSUSE ,

Tips ,

デスクトップ |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2022-12-21 08:17

この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の21日目です。

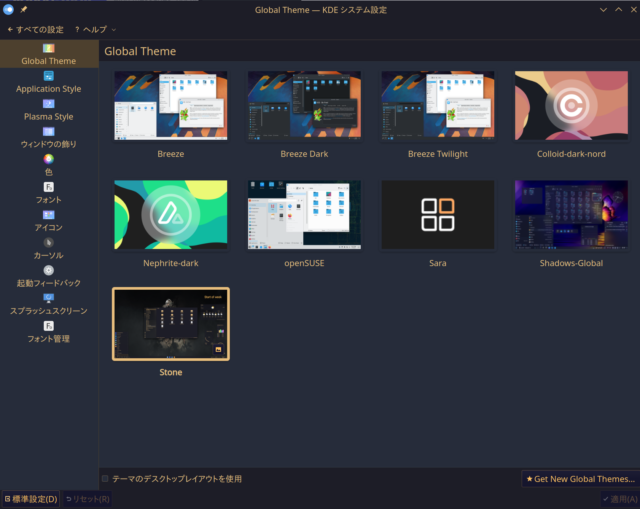

openSUSE、というかKDEを使ってる方なら、手軽に外観をがらりと変えることが出来ます。

事実、僕は月に一回変更して、都度新しいイメージを楽しんでいます。

ではさっそく方法ですが、メニューから「設定」->「KDE設定」を選んでKDE設定を開きます。

その中から、「外観」を選びます。

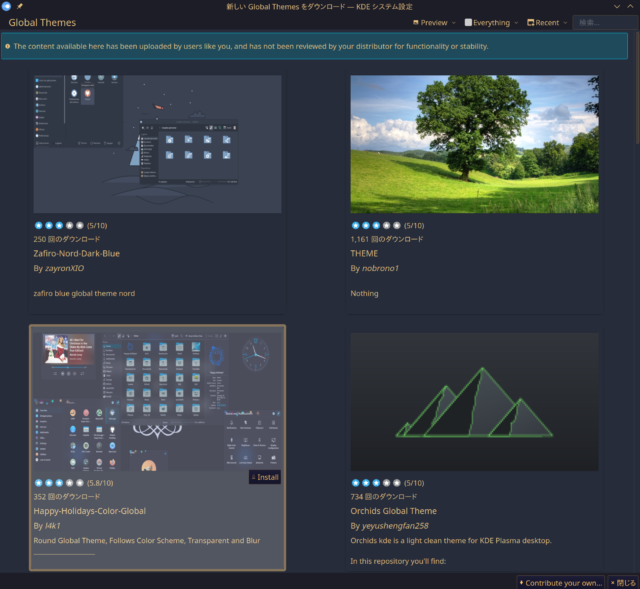

外観 ここからGlobal Themeを選ぶと、がらりとイメージが変わります。アイコン、起動時の画面、ウィンドウのデザインと変わるので、別OSになった気分です。

え?これだけ?と思われるかもしれませんが、ご安心ください。有志の方が作成された多くのテーマを右下の「Get New Themes…」から選ぶことが出来ます。

テーマ ドラッグすれば結構な数のテーマが表示されていきます。中にはvistaライクな外観も・・・

なお、上に表示されているように、openSUSEがレビューしたりしているわけではない、有志の作ということを留意してください。

たまに切り替え直後にアイコンが表示されなかったり(何かの拍子に直ります)、テーマによってはLibreOfficeのアイコンがみずらくなったりしてしまうのですが、元に戻すのも簡単ですのでぜひいろいろと試して新しい風をopenSUSEデスクトップに吹かせてみてください。

なお、自分のテーマを作成してアップロードすることもできますので、「俺の考えた最強のデスクトップ」をお持ちの方はぜひアップロードしてみてください。

Category

openSUSE ,

デスクトップ ,

未分類 |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2022-12-20 08:01

この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の20日目です。

オンラインカンファレンスなどで広く使われてるZoomをopenSUSEで手軽に使おうと思います。

そう、もうおわかりですね。Flatpak で導入します。

Flatpakとはコンテナ技術をデスクトップアプリに応用したユーティリティで、隔離環境でデスクトップアプリを使うことができます。

つまり、ホストの環境に依存しないので、僕のようにあれこれしてしまっているホストでも安心して使うことが出来ます。

まず、Flatpakがインストールされてなければインストールします。

sudo zypper in flatpak

そして、Flathubという、パッケージのリポジトリを登録します。

flatpak remote-add --user --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

登録したらアップデートを行います。

flatpak update

後はF lathubの公式ページ通り にすればすべてOKです。

Zoomのインストール

flatpak install flathub us.zoom.Zoom

Zoomの起動

flatpak run us.zoom.Zoom

これだけで比較的新しいバージョンのZoomを使うことが出来ます。

僕の所にパッケージで入っていたZoomがあったのですが、ある日「バージョン上げないとログインできないよ」と出てしまい、さっと思いついたのがFlatpakの利用でした。確か、30分後にZoomが必要、な時で、ちょっと焦ったのを覚えています。Flatpakを抑えておくと、こういう時に助かったりします。

また、skypeもslackもdiscordも、僕はFlatpakで快適に運用しています。

隔離環境のため、ローカルファイルとの連携などに多少流儀がありますが、環境を気にせず使える利点はありがたいです。いずれ、Flatpakを深堀してみたいと思います。

Category

openSUSE ,

デスクトップ ,

未分類 |

受け付けていません

By Syuta Hashimoto @

2022-12-11 14:26

この記事は openSUSE Advent Calendar 2022 の11日目です。

12/4(日)の前日設営と、12/5(月)、6(火)に、Open Source Summit Japan 2022 にボランティアスタッフとして参加してきました。

そこでCDN大手のAkamaiさんがブースを出していて、Linodeというクラウドプロバイダーを買収してクラウドサービスを始めたとアピールされていました。クーポン頂いちゃいました。

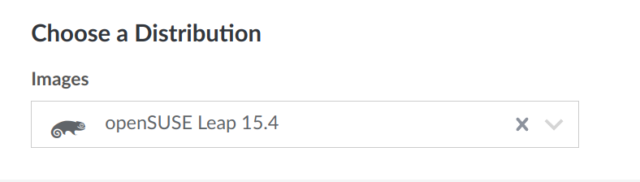

そしてなんとそのLinodeのイメージにopenSUSE Leapが入っていました。

(クラウドでサーバー用途で使うならMicroOSがいいですが、さすがに利用者が遠ざかってしまいますかね・・・)

他にも、AlmaLinux、Alpine、Arch、CentOS、Debian、Fedora、Gentoo、Kali、Rocky、Slackware、Ubuntuと、一通り揃っているのでは無いでしょうか。(さすがにミラクルはない模様・・・ここはプッシュのチャンスかも)

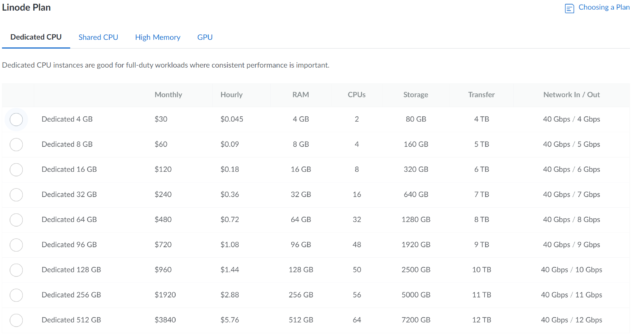

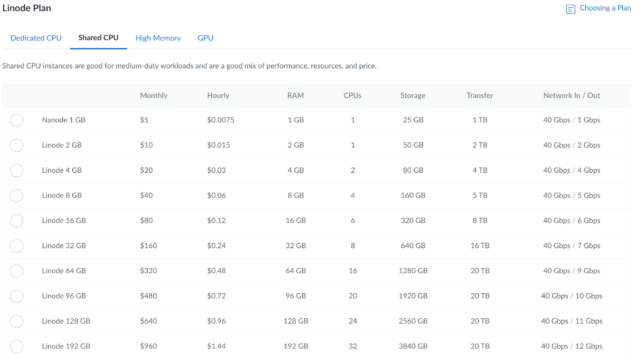

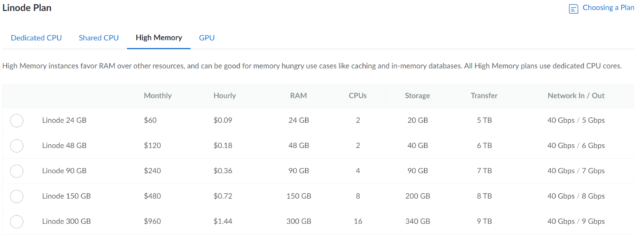

お値段はこんな感じです。

Shared CPUだとかなりお安い感じで使えるのでは無いでしょうか。パフォーマンスがどれくらい出るものなのか、興味深いですね。なお、GPUは日本だと選べませんでした。

作成時にsshキーを登録できるので、すぐにssh接続で使えます。IPもグローバルを振ってくれます。

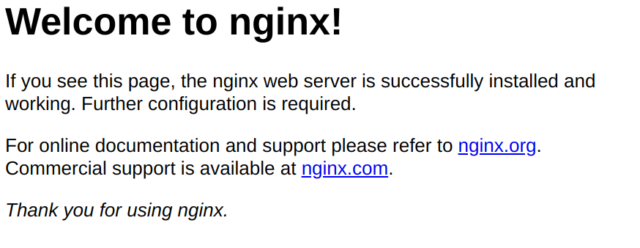

podmanをインストールしてnginxを動かしてみました。

いつも通りの操作で普通に動きました。

せっかくなので、クラウドで遊ぶ時は使わせて頂こうと思います。

あと、各リージョンのベンチマークができるサービスもあったので、後日紹介させて頂きます。

Category

openSUSE ,

未分類 |

受け付けていません

By Taniguchi Akira @

2019-02-02 01:08

オープンソースカンファレンス 2019 Osaka

1 月 26 日に開催されたオープンソースカンファレンス 2019 Osaka に参加しました。

会場は大阪市にある大阪産業創造館 3F / 4F でした。3F はセミナーや企業系ブースが、4F はコミュニティ系ブースが並んでいました。

今回はセミナーを行わなかったので、ブースで openSUSE の紹介を行いました。

ブースでは openSUSE の紹介のような一般的な話から Transactional Update の話といったコアな話まで、多くの方とお話をすることができました。

openSUSE の紹介をするとよく聞かれるのが「openSUSE の特徴って何ですか?」という質問です。

OSS 系コミュニティ合同 LT 大会 in 関西

翌 27 日は関西 Debian 勉強会、LILO、東海道らぐさんと合同の LT 大会に参加しました。

私は openSUSE の紹介と、KOF の東海道らぐ LT で発表した「SKK のススメ」を編集して発表しました。

SKK の利用による小指の酷使については、いくつか改善方法を教えていただいて、現在検討&お試し中です。

今後の予定

今後は、8 月 2 日(金)・3日(土)に開催するオープンソースカンファレンス 2019 Kyoto にブース出展する予定です(セミナーは未定)。

その前に、Leap 15.1 のリリースパーティ@京都サテライトを5月ごろに開催するかも知れません。