By ribbon @

2016-04-12 22:33

openSUSE mini sumitでも話ましたが、openSUSEを自動インストールしようとして試行錯誤しています。すべて仮想環境でテストしているのですが、なかなかうまくいきません。

仮想環境は、debian ベースの proxmoxVEを使っています。これが、なかなか便利で、Webベースで仮想マシンを立てたりつぶしたり、VNC経由で仮想マシンとサクッと繋がる、バックアップも取れる、やろうと思えば高可用性構成も取れるなど、便利な機能がてんこ盛りです。VMware ESXi と比べると、機能的に劣るところもありますが、個人ベースで使うには十分すぎるくらいです。

ただ、この仮想環境、ちょっと変わったところがあって、仮想OS用のBIOSに、iPXEが組み込まれているのですね。PXEではなくて。なので、ネットワークブートを行う時は、PXEのノウハウがあまり使えません。とりあえず、今やっていることをメモとして書いておきます。

準備

◆1 dhcpの設定

iPXEを使う時には、dhcpで、インストールサーバの情報を設定する必要があります。dhcpの設定はyastからも出来ますが、今回は直接 /etc/dhcpd.conf を設定しました。こんな感じになります。

default-lease-time 14400;

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.10.101 192.168.10.127;

default-lease-time 14400;

max-lease-time 172800;

}

if exists user-class and option user-class = “iPXE” {

filename “iPXE/boot.ipxe”;

}

else {

filename “iPXE/undionly.kpxe”;

}

next-server 192.168.10.41;

この設定により、iPXEが、OSを起動するための初期スクリプト boot.ipxeをダウンロードすることが出来ます。

◆2 tftpの設定

tftpの設定はyast から行います。特に標準のままで問題ありません。なお、tftpはxinetd配下から起動することになります。

◆3 httpdの設定

httpdを設定します。rootディレクトリは、/srv/tftpboot/install/ にします。

◆4 OSイメージの展開

yast の、インストールサーバ設定から、OSイメージを展開します。サブディレクトリは、leap42にしてみます。

◆5 OSイメージの配置

/srv/tftpboot 配下にOSのISOイメージを置きます。

◆6 boot.ipxe の作成

ひな形は、ここにあります。こんな感じになっています。

#!ipxe

menu Please choose an operating system to install

item –gap openSUSE

item isolinux isolinux boot

item efi efi boot

item iso iso boot

item –gap ipxe shell

item shell Drop to iPXE shell

choose target && goto ${target}

:failed

echo Booting failed, dropping to shell

goto shell

:shell

echo Type ‘exit’ to get the back to the menu

shell

set menu-timeout 0

set submenu-timeout 0

goto start

:isolinux

kernel http://192.168.10.41/install/leap42/CD1/boot/x86_64/loader/isolinux.bin initrd=http://192.168.10.41/install/leap42/CD1/boot/x86_64/loader/initrd install=http://192.168.10.41/install/leap42/CD1/

initrd http://192.168.10.41/install/leap42/CD1/boot/x86_64/loader/initrd

boot || goto failed

:efi

chain /install/leap42/CD1/EFI/BOOT/bootx64.efi initrd=initrd install=/install/132/CD1

initrd /install/leap42/CD1/boot/x86_64/loader/initrd

boot || goto failed

:iso

sanboot http://192.168.10.41/leap42.iso

boot || goto failed

やってみました

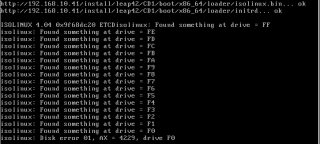

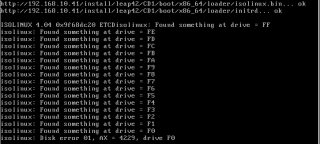

◆1 isolinux でブートする

展開されたISOイメージ内にはisolinux.bin があります。これを直接指定してみます。結果は

と、あえなく撃沈。

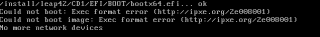

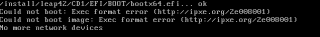

◆2 EFIでブートする

展開されたISOイメージ内にはEFI用のブートコードがあります。これを指定してみます。結果は

と、これも撃沈。

◆3 ISOイメージをブートする

iPXEには、SANからブートする機能があります。この機能を使うと、ISOイメージをそのままブートすることが出来ます。結果は、

と、ISOブートと同じ画面が出ます。ただ、この後そのまま続行しても、インストールデータがネットワークブートしたkernelから直接読めるわけではないので、

と、インストールデータがある場所を要求してきます。ここに、httpで取得出来るURLを入れてあげればそのまま続行出来ます。

とりあえずここまでは出来ています。

Category

Tips,

サーバ,

仮想化 |

受け付けていません

By ribbon @

2016-01-11 17:12

昔は、リモートからXを使う場合、手元のマシンにXサーバを入れてつないでいました。LinuxをはじめとするUnix系OSであれば、標準でXが入っているため問題はなかったのですが、Windows OSの場合は、Xサーバソフトを入れないと使えません。Windows用Xサーバソフトは現在も何社から販売されていますが、そこそこな値段がするため(数万以上)おいそれと使うわけにはいきません。そこで、自由に(=無償で)使える、VNCを使って同等の事が出来るようにしてみました。

作業手順については、

https://www.ibm.com/developerworks/jp/opensource/library/os-multiuserloginsvnc/ にほとんどまとまっています。ここに書いてある通りにすれば、間違いなく動きます。

ただ、1つ注意すべき事があります。いくつかあるディスプレイマネージャのうち、LXDEはXDMCPプロトコルに対応していません。ですので、VNCから使おうとしても繋がりません。GDMかKDMに切り換える必要があります。

Category

Tips,

サーバ,

デスクトップ |

受け付けていません

By ftake @

2016-01-09 03:07

最近の OSC のセミナーで紹介していた Snapper で作成した Btrfs ファイルシステムのスナップショットを Samba で公開し、「以前のバージョン」のファイルにアクセスできるファイルサーバーが、CentOS でも 7.2 になって構築できるようになりました。

Snapper は openSUSE 傘下のプロジェクトで、設定しておいたルールに応じて、自動的にファイルシステムのスナップショットを撮ってくれます。Samba 4.2 以降で、Samba と Snapper が vfs_snapper で連携できるようになりました。細かい話は OSC 京都のスライドをチェックして下さい。

http://www.slideshare.net/ftake/vpsdesktopyastlinux/22

では早速インストールしてみましょう。ポイントは SELinux への対応です。(まさか、無効にしていないですよね?) ここは openSUSE ユーザ会の Blog ということで、細かい CentOS の解説は行わないことにします。

とりあえず、samba と snapper をインストールします:

$ sudo yum install samba snapper

共有するディレクトリ /srv/share を作成します。以前のバージョンに対応した共有ディレクトリは Btrfs の(サブ)ボリュームである必要がありま。アクセス権は実際に使用する環境に合わせて変更して下さい:

$ sudo btrfs subvol create share

$ sudo chgrp -R geeko share

$ sudo chmod g+w share

SELinux で Samba サーバーが /srv/share にアクセスできるようにします:

# semanage がインストールされていない場合

$ sudo yum install policycoreutils-python

# ラベル設定

$ sudo semanage fcontext -a -t samba_share_t /srv/share

$ sudo restorecon /srv/share/

Samba サーバーの設定をします。今回は /etc/samba/smb.conf に次のような設定を追加します。

最後の vfs objects の設定がミソです:

[share]

comment = Shared Directory

browseable = yes

writable = yes

guest ok = no

path = /srv/share

vfs objects = btrfs snapper

Snapper の設定をします。スナップショットの残し方の設定は openSUSE と共通なので、スライドを参照して下さい:

$ sudo snapper -c smb-share create-config /srv/share

ユーザアカウント geeko がスナップショットにアクセスできるようにします。設定ファイルの直接編集も可能です:

$ sudo snapper -c smb-share set-config ALLOW_USERS=geeko

Samba サーバーを立ち上げましょう。まずはファイアウォールを開けて:

$ sudo firewall-cmd --add-service=samba --permanent

$ sudo firewall-cmd --reload

サービスの自動起動設定をし、smb サービスを開始します:

$ sudo systemctl enable smb.service

$ sudo systemctl start smb.service

ユーザー geeko を Samba サーバーのユーザーに追加し、パスワードを設定してログインできるようにします。

sudo pdbedit -a geeko

あとは Windows からアクセスして、右クリックして、「以前のバージョン」タブを開くだけ…なのですが、なんと Samba サーバーが Snapper に接続する際に、SELinux が拒否してしまいます。次のようなログが /var/log/audit/audit.log にしっかり記録されています:

type=USER_AVC msg=audit(1452273485.220:943): pid=534 uid=81 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:system_dbusd_t:s0-s0:c0.c1023 msg='avc: denied { send_msg } for msgtype=method_call interface=org.opensuse.Snapper member=ListConfigs dest=org.opensuse.Snapper spid=16293 tpid=16588 scontext=system_u:system_r:smbd_t:s0 tcontext=system_u:system_r:snapperd_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=dbus exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=81 hostname=? addr=? terminal=?'

Samba から Snapper にアクセスを許可するポリシーを作成してみます。次のような samba-snapper.te を作成し

module samba-snapper 1.0;

require {

type smbd_t;

type snapperd_t;

class dbus { send_msg };

}

allow smbd_t snapperd_t:dbus { send_msg };

ルールをビルドします:

# Makefile がインストールされていない場合

$ sudo yum install selinux-policy-devel

# ビルド

$ make -f /usr/share/selinux/devel/Makefile

作成した samba-snapper.pp をシステムにインストールすると、以前のバージョンにアクセスできるようになります。

sudo semodule -i samba-snapper.pp

CentOS で以前のバージョンに対応したファイルサーバーを構築する方法を紹介しました。ぜひ、スライドで紹介している openSUSE で YaST を使った設定と比べてみて下さい。

By ftake @

2015-08-09 15:40

8月7日から8日にかけて京都リサーチパークで開催されたオープンソースカンファレンスに出展しました。全体での来場者数は1日目は400名、750名とのことです。

セミナー

VPSもDesktopもYaSTを使ってLinuxをらくらく設定―ファイルサーバー構築・管理編

OSC のブースで YaST の説明をしていると、「これは便利そうですね」という声を頂くことが多いため、YaST を中心に解説するセミナーを行いました。聴講者は15名程でした。

スナップショットツール Snapper + Btrfs + Samba で、ファイルサーバーを構築するストーリーで YaST の使い方を紹介しました。一応補足しておきますが、Snapper や Btrfs 自体は Debian 8 や CentOS 7 でも使えます。

いつでもファイルを昔の状態に戻せる、Windows の「以前のバージョン」機能に対応したファイルサーバーを YaST でかんたんに構築する事例を紹介します。

YaST は世界的に使用されている Linux ディストリビューション openSUSE の設定ツールです。設定ファイルを vi で開いて編集しなくても、各種設定が行えます。OS のセットアップはさくっと終わらせて、他のことに時間を使いませんか?

現在開発中の LTS 版やローリングリリースの Tumbleweed など、openSUSE の最近の動向も紹介します。

トピック: Samba サーバー、ユーザーの管理、ネットワークの設定、ディスクの増設

セミナーの最後でじゃんけん大会を行い、Lサイズの openSUSE T シャツを1名の方にプレゼントしました。(Tシャツの写真は後半に)

YaST はディスプレイが繋がっていなくても(SSHでコマンドラインを使っている場合でも)Curses による TUI で、同じ画面構成で操作できることが伝わっていない感じがしますので、今後、もうちょっと工夫してアピールしていきたいなと思います。

ブース

今回はドイツのニュルンベルグから openSUSE グッズを送ってもらい、電球型ボールからコマンドのチートシートになっている小冊子、ステッカーを配布しました。いつものようにたくさんのちびギーコたちが配布していました。

また、日本openSUSEユーザ会の独自キャラクター「ぎーこ」の被り物を制作し、会場にいたスタッフや斜め向かいのおーぷんここんの島田さんが交代で着ていました。実は、衣装はワンピースを含む全身を用意してあり、今後 OSC 東京などで(涼しくなったら)披露する予定です。

Category

openSUSE,

サーバ,

レポート |

受け付けていません

By ftake @

2012-09-23 00:46

12.2 が公開されたというのに、最近、更新が少なくてすみません。写真をアップロードしたりするのは Facebook が手軽すぎて…。アカウントを持っている人は日本 openSUSE ユーザ会のページももチェックしてみて下さい。

さて、毎週土曜日の夜に行われている IRC の定例をやっていると、次のようなことがあります。

- 参加していない日のログが欲しい

- 途中で抜けて戻ってきたときに、その間の発言を受け取りたい(特に途切れやすいモバイル環境で)

そこで便利なのが IRC Proxy です。IRC Proxy をどこかのサーバーにインストールしておくと、proxy が IRC サーバ(freenode など)に接続し続けてくれます。手元の IRC クライアントから proxy に接続すると、そのまま会話ができ、ログなども取得できます。

今回は、IRC proxy に znc を選びました。通信の暗号化にも対応しています。またサーバーは OSC で無料の VPS アカウントを配布している、Joe’s の VPS に openSUSE 12.1 をインストールして行いました。

znc は公式リポジトリには収録されてなく、OBS の server:irc に入っています。まずは、リポジトリを登録してから、znc をインストールします。

$ sudo zypper ar -R obs://server:irc/openSUSE_12.1 sever:irc

$ sudo zypper install znc

znc を動かすのに使うアカウントでログインして設定をします。こちらの記事を参考に設定しました。非常に手抜きですみませんが、今日はここまでです。

Category

openSUSE,

Tips,

サーバ,

未分類 |

受け付けていません

By hashimom @

2012-02-04 13:50

初めてのオンライン勉強会を聞いてくださった皆様、

ご清聴、ありがとうございました!

さて、勉強会で紹介しました「ルーターを構築しよう」の資料は、そのまま置いておきます。

openSUSEでルーターを構築しよう!

オンライン勉強会を聴けなかった(?)という皆様は、読んでもわからない箇所とかあると思いますので、

その不足分については、またこのブログにアップしようと思います。

というわけで、添付資料にありますが、、、

3/10 (の午前中の予定)の OSC 東京では、セキュリティ講座?を予定しています。

そちらも併せてよろしくどうぞです!

Category

openSUSE,

Tips,

サーバ |

受け付けていません

By hashimom @

2011-02-13 14:06

早速1週間空いてしまいましたが、今週は自宅サーバーにパーソナルクラウド(?)を構築してみましょう。

これまでは、Evernote、Dropbox とオンラインサービスを用いての利用でしたが、

オンラインサービスでは、セキュリティが保たれる(…多分!)代わりに、ディスクの容量といった制限がありますよね。

「こんなことを、自宅サーバーでできないの?」なんて思ってる方は…どれくらいいるかはわかりませんが(^^;

今回は身近な定番ソフト「Subversion」を用いて、似たようなことをやってみようと思います。

Subversion はバージョン管理ソフトとして、実際の開発現場でも使用されるソフトです。

この Subversion のリポジトリを openSUSE サーバー上に置いて、

それを Wiondows PC からアクセスするというのが今回の目的です。

設定次第では、インターネット上にその Subverison リポジトリを公開して…というのもできますが、

それはセキュリティ的なお話もありますので、来週(以降)に紹介しようと思います。

(…となると、「クラウド」と呼べるのは来週のことなのかな?^^;)

続きを読む »

Category

openSUSE,

Tips,

サーバ |

受け付けていません